鈴木猛康氏

全国再エネ問題連絡会共同代表の鈴木猛康氏(防災推進機構理事長)や金沢大学名誉教授の宮島昌克氏(地震工学)らの調査チームが、11、12の両日、能登半島地震による風力発電や太陽光発電施設の被害状況を調査するために現地を訪れた。1月の能登半島地震では、石川県能登地方で稼働していた73基の風力発電が、強い揺れで安全装置が作動して自動停止したり、施設を動かす電源が使えなくなったりして全基停止となったことが報道されている。今回の現地調査では、2カ所の風力発電施設でブレード(羽根)が地震で折れ曲がったり、折れて落下していた。また数カ所の太陽光発電施設で盛土が滑動して、敷地内に広範囲に亀裂が入ったりしていた。再エネ施設が地震に対してきわめて脆弱であり、いったんそれが壊れれば人間に対する凶器にもなりうることが明らかになった。今後、大雨が降れば二次災害が起こる危険性もある。鈴木氏は通産省や国交省による迅速な現地調査と対策を求めている。以下、鈴木氏の報告を紹介する。

○ ○

今回の能登半島地震は、沿岸の海底の活断層が震源になっており、モーメント・マグニチュードは7・5。1995年に起こった阪神淡路大震災のエネルギーを1とすると、その9倍という大きな破壊力を持った地震だった。

能登半島の現地調査は2日間にわたっておこなった。参加者は、私と金沢大学の宮島先生(2日目に参加)、仙台市議、ジャーナリスト、全国再エネ問題連絡会や日本熊森協会石川支部のメンバーなどだ。

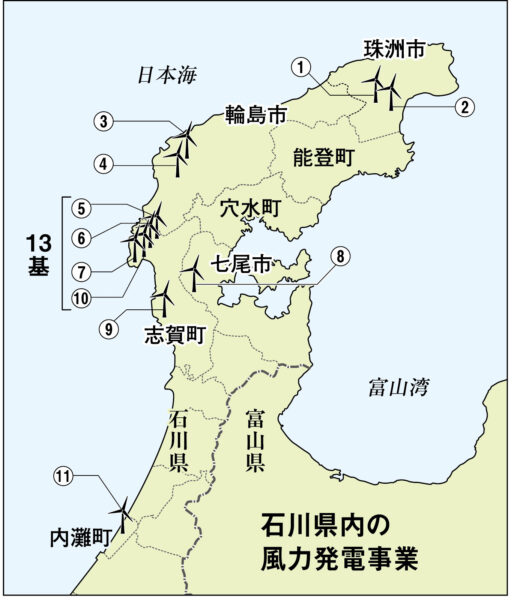

調査の1日目(5月11日)は、午前8時に金沢駅を出発し、珠洲第2風力発電所(図・石川県の風力発電事業の②)、珠洲太陽光発電所、穴水町由比ケ丘太陽光発電所に行き、能登市門前町に宿泊した。2日目(5月12日)は午前8時30分に出発し、酒見風力発電所(⑦)、富来風力発電所(⑤、操業再開)、志賀町メガソーラー発電所、中能登花見月1号太陽光発電所、石川沢川太陽光発電所に行き、金沢駅に戻った。

石川県の風力発電所は、珠洲市から志賀町まで合計73基が稼働していた。そして地震の直後には全基が停止した。外部電源がないと動かないからだ。私たちが調査したときには、そのうち操業を再開していたのは7基のみだった。

風力発電は山の尾根部分を切土・盛土して建てられている。そこに行き着くまでに、いまだに家が倒壊したままだったり、道が崩れたり地割れしたりしているところを多く見た。

珠洲第2風力発電所 ブレードが折れ曲がる

まず初めに行ったのが、珠洲の第2風力発電所。この風車のメーカーは米GEだ。地震前には、単機出力1500㌔㍗の風車が20基稼働していた。

ハブの高さ(地上から回転中心部品まで)は65㍍で、ロータ(回転中心部品にブレードがついたもの)の直径が70・5㍍だから、ブレードが一番上にあるときは高さが100㍍ぐらいになるだろう。2008年12月に操業を開始している。

遠くから折れたブレードを確認できたが、できるだけ近くに行こうと努力した。しかし、真下には行けない。土砂が目の前から100㍍向こうまで崩落している斜面があって、足止めをくらった。

できるだけ近づき、さらに望遠レンズで確認したが、ブレードが折れた風車は、隣の風車と比べると、タワーが少し左に傾いているように見える。施設は盛土されているようなので、盛土が崩壊した影響でタワーが傾いたのかもしれない。その風車のブレードの1枚がタワーの真上に来た位置で、ナセル(タワーの上に取り付けられた機械室)の方向に垂直に折れ曲がっていた【写真①】。

周囲に10基ぐらい建っている他の風車を見ると、壊れていない風車でブレードがタワーの真上にあるものはなかった。私は現地に行く前に仮説を立てていたが、その妥当性が証明された。これは後で説明する。

珠洲の第2風力発電所の東の宝立地区に、太陽光発電所があった。破損したのと同形のブレードが、その発電所施設に展示してあった【写真②】。

【写真②】珠洲第2風力発電の破損したものと同型のブレード。人と比較しても巨大さがわかる

これを見るとナセルとの接合部に鉄製のボルトが入っており、その部分はコンクリート製のようだ。そこからブレードの先端にかけては木材とカーボンファイバーを使っているようだ。長さ35㍍ぐらいのブレードをできるだけ軽くしながら、風の抵抗をできるだけ少なくし、受けた風はしっかりと回転力に変えるようなブレードの設計になっている。その鉄筋コンクリート製の基部とカーボンファイバーで補強された木製ブレードの接合部分が折れ曲がったわけだ。

穴水町太陽光発電所 地震で地盤ごと崩落

次に行ったのが、穴水町の由比ヶ丘太陽光発電所だ。かつては宅地だったと思われる場所に数百平方㍍にわたって敷き詰められていた太陽光パネルが、地震によって地盤ごと崩落し、太陽光パネルと土砂が道路を塞いだ。ここは正月休みに帰省していた家族がたくさん亡くなった造成地内にあり、1人だけ生き残った男性が涙を流す場面がテレビに映されていた。現在、太陽光パネルと道路を埋めた土砂は取り除かれているが、崩落現場はそのままになっていた【写真③】。

【写真③】穴水町の由比ヶ丘太陽光発電所の崩落現場

ここの住宅の宅地造成は、山の斜面を切土し、その土を盛土している。切土部のさらに山側から崩壊が発生している。斜面を切って開発をすると、当然そこは皆伐状態になり、木の根が枯れて地盤が不安定な状態になってしまう。崩壊部のさらに上は木が残っており、根を張って岩石を支えていることを確認した。

切土境界のさらに上方の土砂が崩落して住宅をなぎ倒した。住宅は全壊だ。

この地域は、切土斜面付近が土砂災害特別警戒区域に指定されている。宅地開発は、警戒区域の指定が始まった2001年以前におこなわれたはずだ。

酒見風力発電所 ブレードが落下し飛散

2日目には志賀町の酒見風力発電所に行った。出力は1990㌔㍗で、2007年2月に操業を開始している。風車はドイツのエネルコンが製造したものだ。

風車は、大きな加速度を受けたり外部電源が不安定になると制御できなくなるので、ストッパーがかかって回転を止め、固定するようになっている。そのときのブレードの位置もたぶん決まっているのではないかと思う。通常、固定されたブレードでタワーの真上に位置するものはないようだ。

酒見風力発電所の風車は、珠洲の風車と同様、ブレードが真上にあり、基部から後方にバリッと破断して落下していた【写真④】。ブレードの基部には補強材が入っているはずだが、ブレードそのものは木材とカーボンファイバーによる軽薄な構造で、風には抵抗するが振動には絶えられない。落下したブレードの残骸を見ると、縦に2枚にはがされ、グニャーっと曲がっていた。それほど構造的に弱い。

一番困るのが壊れ方で、折れ曲がるだけならまだよいが、破片が周囲に飛び散って人に危害を加えるようになると一大事だ。酒見風力の場合も、事故直後のテレビ映像を見ると、ブレードのもう片方の破片が敷地の外の林に落下していた。ブレードが風に飛ばされて民家や道路を襲うことを考えると恐ろしい。

では、ブレードはどういうメカニズムで壊れるのか。

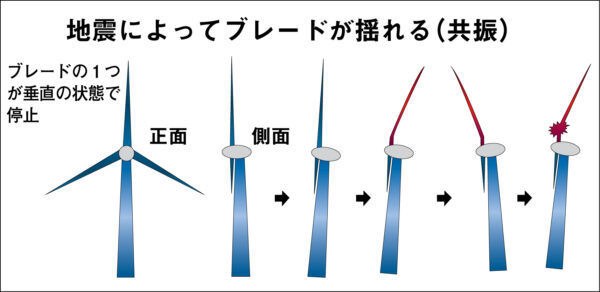

ブレード回転しているとき、地震が起こると、ストッパーが地震を感知して回転を止める。そのとき、ブレードの一枚が垂直の状態で停止したら、タワーとブレードは一直線になる。そこで前後の振動を受けた場合、タワーとブレードが一体化して大きな揺れを起こしてしまう。このような振動モードで共振が発生する。

このような振動モードでは、ブレードの先に錘(おもり)をつけたような振動を呈するので、タワーが揺れるのにあわせてブレードも大きくたわみ、何回かくり返し揺れたところで一番弱いブレード基部の剛性が急激に変化する位置でボキッと折れてしまう。脆性(ぜいせい)破壊が起こったわけだ。能登半島の少なくとも2カ所でこれが起こったことが確認できた。

ブレードが折れて、最悪の場合、落下する。そのとき強風が吹いていれば、周囲に飛ぶ。これが怖い。風車は通常、山の尾根に建てるが、そこから集落まで飛んでくるかもしれない。とくに最近では風車が大型化して、ブレードの長さが100㍍をこえるものが出てきているが、そんな凶器が飛んでくるかもしれない。タワーが高くてブレードが大きいほど、当然ながら地震によって大きく揺れる。

日本の耐震設計基準 風車はやられている?

では、風車の耐震設計はどうなっているのか。

1978年の宮城県沖地震で、鉄筋コンクリートの建物がたくさん倒れた。その経験を受けて、1981年から新耐震設計法が施行された。大地震による構造物の破壊を防ぐことは無理だが、ただし崩壊はさせない(死者を出さない)設計法が義務づけられることになった。「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」ことが耐震基準となった。

とくに60㍍以上の超高層の建物は、「時刻歴地層応答解析」といって、実際に大規模地震の振動をコンピューターのモデルに加えて揺らすシミュレーションをすることが義務づけられている。日本建築センターにおいて大学の建築構造の先生方を委員とする解析結果に基づいた性能評価をおこなって、国交大臣が認定するわけだ。

風力発電にも2007年から、この設計と性能評価が義務づけられている。だから日本の耐震設計基準に従えば、酒見風力のような脆性破壊を起こすブレードが性能評価をパスするわけがない。ブレードは、補強材を入れることによって折れ曲がっても落下はしない構造でなければ、性能評価は通らないはずだ。珠洲第2風力発電所の折れ曲がったブレードも落下しなかったからよいというわけではない。落下寸前の状態だったのだから。

酒見風力は2007年2月操業なので、この性能設計を通過していない可能性があるが、珠洲の第2風力は2008年12月操業だから、この設計がされていなければつくれないはずだ。だが、実際はどうなっていたのか? もし性能評価でブレードのもろい構造がモデル化されていなければ、現在つくられている新しい風車の設計でも同じことがやられている可能性がある。

今回のブレードの壊れ方を見る限り、風力発電施設で正当な耐震設計はおこなわれていないのではないかと懸念する。ブレードの性能まで含めた耐震設計がおこなわれていないのであれば、今一度わが国の自然条件に適合した高度な耐震設計を適用し、人の命にかかわるような崩壊をくいとめるべきだ。

太陽光発電盛土が滑動 敷地に亀裂

太陽光発電については、先ほどの穴水町以外に、珠洲市の太陽光発電所と志賀町の2カ所のメガソーラーに行った。

珠洲の太陽光発電所は、小学校の跡地を利用してつくられていた。盛土がしてあって、周囲のフェンスが倒れていた。ということは、敷地の端で地盤自体が崩壊しているということだ。太陽光パネルそのものは無事だったが、その下の地盤にはいくつも亀裂が走っていた。地中を掘って確認すれば、地盤全体が円弧状に外側に滑ったことがわかるはずだ。雨が降ってかなり水を含んだ状態だと、太陽光パネルの機器まで損壊していただろう。つまり今回は、雨でなく地震だけでも壊れることがわかった。

この小学校は、地震の際の避難場所になっていたようだ。ここは高台になっているので、住民の人たちが津波から逃れるために避難されたそうだ。だが、そこにある太陽光発電が崩れる危険性があった。

志賀町のメガソーラー発電所は丘陵につくられていた。土壌は赤っぽい珪藻土だ。珪藻土というのは、昔藻類がたくさん繁茂していたところで、その死骸が海底に沈積してできた土壌だ。水はけのいいことで知られる。

メガソーラーの敷地境界付近に溝が掘ってあり、黒いビニールシートが張ってある。それは排水施設だった。排水施設なら当然、調整池に流すのだろうと考えるが、捜しても調整池がない。排水口から溢れた水はそばの斜面を下って流れるが、その下に川もないし、川に導くパイプもない。林地開発許可をとっているはずだが、「珪藻土で水を吸収しやすいから」などの理由で、行政が調整池なしで許可したとしか思えない。こういう危険な例は各地にある。

メガソーラーの下流部分は、切土した土で埋めており、大きな地震が起こると崩壊する可能性がある。そこにいくつかの亀裂があることから、今回は崩壊寸前だったことがわかる。ここに大雨が降ると、盛土全体が円弧状にすべり、土砂災害を起こす危険性がある。そういうことがちゃんと調査されているのだろうか。

今回のような風力発電の脆性破壊が起こった場合、国交省や通産省が事故調査委員会や原因究明委員会などを立ち上げて調査をおこない、調査結果を公表し、風力発電の耐震設計の見直しなどをおこなって当然だ。

ところが国交省や経産省は現地調査に入ろうとせず、「原因はわからない」と報告しているのみだ。能登半島には、珠洲市の山間部にある珠洲第1風力発電所など、いまだに誰も調査に入れず、どんな様子になっているのかすらわからないと思われる発電所もある。

また『読売新聞』の調査では、能登半島には今回の地震で崩落した太陽光発電所が少なくとも19カ所あるという。破損したパネルは、発火から火災になる恐れがあり、有害物質が流れ出る危険性もある。しかし、政府・経産省はいまだに被害の全容を把握していない。

能登半島から北海道にかけての日本海東縁部は「地震の巣」といわれ、いまだに調査がされていない海底活断層もたくさんある。その能登半島で今後、風力発電を180基新たに建てる計画がある。秋田県や山形県では、大規模な洋上風力発電を建設する計画も進んでいる。

だが、国内には大型風車を製造できるメーカーはなく、欧米でつくられた風車を持ち込んでいる。ところが日本の場合、欧米と違って台風や地震、津波、落雷などがあり、地盤も含めて根本的に自然条件が異なっている。欧米の発電機はそれを考慮する設計になっていない。

再エネは自然災害にきわめて脆弱だということが、今回改めてはっきりした。国は早急に能登半島の再エネ被害の調査をおこない、対策をとるとともに、耐震設計法を見直して、日本の自然災害に耐えうる設計を適用すべきだ。少なくともそれまでは、巨大構造物を新たにつくるべきではない。

(5月24日付)

日本は地震国。大きな地震が来ないということは誰にもわかりません。今までから学ぶべきです。