国境をこえて移動する人・せざるを得ない人が世界中で増えているが、日本では社会制度も人々の考え方もそれに追いつかず、「ダイバーシティ(多様性)」とか「多文化共生」という言葉だけが空回りし、その言葉がむしろ、その背景にある一人一人の顔を、語りを、人生の歩みを覆い隠してはいないか、と著者はいう。

国境をこえて移動する人・せざるを得ない人が世界中で増えているが、日本では社会制度も人々の考え方もそれに追いつかず、「ダイバーシティ(多様性)」とか「多文化共生」という言葉だけが空回りし、その言葉がむしろ、その背景にある一人一人の顔を、語りを、人生の歩みを覆い隠してはいないか、と著者はいう。

著者は新聞記者で、取材で大阪・ミナミの移民の子どもたちを支援する「Minami子ども教室」を訪れたことを契機に、そこでボランティアをすることになり(今も継続中)、その間に移民をとりまく構造的な背景を理解しようと2年間ロンドンに留学。そこでも移民の多い地域の「放課後教室」でボランティアをした。その10年近くの経験から感じたことをまとめている。

本当の「多文化共生」とは

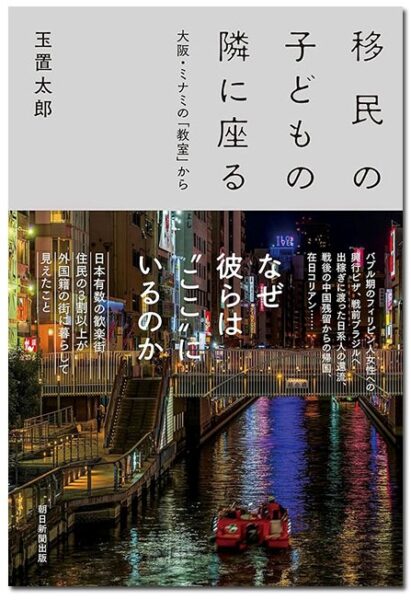

「Minami子ども教室」は、居酒屋やバー、スナック、焼き肉店がひしめく関西随一の繁華街、大阪・ミナミの町外れにある。その島之内地区は、6000人の住民のうちの3分の1が外国籍。中国語や韓国語、タガログ語やスペイン語などが飛びかう、全国でもまれな移民の集住地域である。

島之内に移民が増えたのは、1980年代後半のバブル期だという。「その頃、ミナミでホステスをやるフィリピン系や韓国系の女性が一気に増えた」と地元の人がいう。

地元の小学校は児童数は百数十人だが、うち半数を移民のルーツを持つ子どもが占めていた。日本語を習得できていない子が多く、孤立しがちで、親は深夜まで飲食店で働いているので、遅刻や欠席が後を絶たない。保護者に協力を求めようにも、親自身が日本語を話せず、経済的に貧しく学用品をそろえるのに苦労する家庭も多い。そして2012年、フィリピン人母子の無理心中事件が起こった。

そのとき立ち上がったのが、亡くなった男の子が通っていた小学校の校長。「経済的に苦しい移民の家庭を学校だけで支えていくことは難しい」と地域に支援を求め、大阪で移民支援を続けてきた人たちに声をかけ、「Minami子ども教室」が立ち上がった。親が仕事でいない夜、ボランティアが移民の子どもたちに日本語を教え、宿題を一緒に考え、一緒に遊び、悩みも聞くという、地域の中に子どもの居場所をつくる試みだ。今では小学校から高校まで約40人が通っており、卒業生がボランティアとして帰ってくる例もあるようだ。

この本では、国籍の違うさまざまな子どもたちとの関わりが書かれている。そのなかで印象深いのは、インド出身のオムの話。オム一家は殺傷を戒めるヒンドゥー教を信仰していて、肉や卵や魚が御法度。彼だけいつも別メニューの弁当を食べていた。そこでスタッフが、文化的な背景にもとづく違いを新たな経験の機会にしようと、オムの両親を調理実習に招いてインドの野菜カレーの作り方を教わることに。子どもたちは次々におかわり。「みんなと一緒に食べるのはおいしいねぇ」といったオムの笑顔が目に浮かぶようだ。

また、あるフィリピン人の母親は20年前、「興行ビザ」(歌手やダンサーなどに出される在留資格)で来日し、ミナミでホステスとして働いてきた。その後、日本人男性と結婚したが、子どもとともにDVを受け、離婚を決意。ところが離婚と同時に、母娘とも「日本人の配偶者等」などの在留資格を失ってしまった。この本では、娘が通う小学校の先生たちが、入管施設収容・強制送還しようとする入管に抗議し、在留資格を出させる場面も出てくる。背景に、ベトナム戦争時のフィリピンでの駐留米軍相手の風俗産業の隆盛や、その延長としての売春観光や日本への出稼ぎといった問題があることを著者は指摘している。

植民地主義と戦争が元凶

著者は、移民問題の背景をもっと知ろうと、ロンドンに留学する。イギリスは19世紀から第1次大戦まで、隣国アイルランドから100万人の移民を、第2次大戦後には大英帝国領だったインドなど南アジア、ジャマイカなどの西インド諸島を中心に数百万人の移民を受け入れた。2000年代にはEUの東方拡大にともなって、東欧からの移民が増加した。

その結果ロンドンは、英国外で生まれた人が住民の4割を占めるようになったという。その分、移民をめぐる論議も盛んで、大学では、植民地主義と搾取、戦争こそが移民を生み出す元凶だという認識や、逃れざるを得ない土地に生まれたことはその人になんの責任もないと考えるヒューマニズムが論議されていた。

1999年のNATOの空爆で生まれたコソボ難民が多く暮らす地域で、著者は「放課後教室」のボランティアも経験した。2代目の責任者で元小学校教師のサラの、「移民家庭はどこも経済的に厳しい状況に置かれていて、学校ができることには限界がある。だから教室の中での勉強よりも、地域のコミュニティにこそ、子どもの人生に強いインパクトを与える力がある」という言葉が印象的だ。

その言葉が、コロナ禍の日本で現実になった。コロナ感染拡大で学校が全国一斉休校になり、大阪・島之内の子ども食堂も活動休止を決めた。しかし、ミナミで働く親たちの仕事もなくなり、生活が苦しい家庭が増えるなか、食を通じて生活を支える活動へのニーズは高まっていた。

そのとき、ミナミでバーを経営し、教室と食堂の両方でボランティアをしている男性を通じて、ミナミの飲食店から弁当提供の申し出があった。申し出は少しずつ広がり、居酒屋や小料理店、中華料理店など10店舗以上になったという。コロナ禍で誰もが困難に直面するなか、公的支援から漏れがちな、より困難な状況にある誰かの力になりたいという多くの市民の思いが、弁当配達で形になったわけだ。

著者は再度、強調している。大切なのは「多様性」「多文化共生」というお題目ではなく、私たちがそれぞれの現場において、他者とどんな関わりを育み、自分自身を変えていけるかだと。

(朝日新聞出版発行、四六判・368ページ、定価1700円+税)