山口県宇部市床波の海岸から見える長生炭鉱のピーヤ(排気筒)

山口県宇部市の床波海岸の沖合には、まるで墓標のように旧長生炭鉱の2本のピーヤが海面から突き出ている。ピーヤとは炭鉱内の換気用にもうけられた排気筒で、戦時中ここに海底炭鉱があったことを今に伝える唯一の遺構である。82年前の1942(昭和17)年2月3日の朝、長生炭鉱で水没事故(水非常)が起き、183人の坑夫たちが亡くなった。犠牲者は広島や沖縄出身の日本人46人と、犠牲者の7割以上に及ぶ136人が日本の植民地主義によって土地・財産を奪われ、やむなく日本に渡ってきて強制労働を強いられた朝鮮人だった。遺体は1人として引き揚げられることなく、今も暗く冷たい海の底に眠ったままだ。

長い間、伏せられてきた水没事故の犠牲者を悼み、歴史に刻むことを目的に1991年に結成された「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(以下、「刻む会」)は毎年、韓国遺族会を招いて追悼会を開いてきた。そして今年2月3日の追悼会で井上洋子共同代表は、「事故の日、冷たい海水にのまれながら、坑口めざして必死に走ってこられた犠牲者に対し、まずは坑口を開けることが道議的責任」であり、海底に眠る遺骨を故郷に返還するために「今年中に坑口を開ける」と決意をのべ、力の結集を呼びかけた。日本全国で朝鮮人強制連行の歴史が存在するが、長生炭鉱は、「刻む会」と韓国遺族会を中心に、「遺骨発掘・返還」に向けて日本政府に要求し確実に歩みを進める稀な事例だ。亡くなった遺族の遺骨を引きとりたいと思うのは、誰もが抱く人情である。とくに日本の植民地支配のもとで海底に沈んだ坑夫たちの遺骨を遺族に届けることは、人道的側面から日本人としてあるべき姿勢である。また痛恨の歴史をくり返させないためにも、日韓関係の友好を深めていくうえでも遺骨返還の世論を大きくすることが求められる。82年前の長生炭鉱の水没事故とは何だったのかあらためて描いてみた。

市民の手で掘り起こされた史実

1942(昭和17)年2月3日の午前9時30分ごろ、長生炭鉱(1932年から本格的に操業)の海底に伸びた坑道のおよそ1㌔沖合で水非常(水没事故)が発生した。戦時中最大の炭鉱水没事故にもかかわらず、当時の新聞では事故の発生と犠牲者の数が報じられただけで、その後の詳報は一切なかった。遺体は海底に眠ったまま、終戦と同時に炭鉱は閉鎖され、この水没事故の詳細はまったく語られることはなかった。だが事故から34年後の1976(昭和51)年12月、宇部地方史研究会の雑誌『宇部地方史研究』に山口武信氏が論文「炭鉱における水非常――昭和17年長生炭鉱災害に関するノート」を発表したことによって、市民はこの事件の概要を知ることになった。そして1991年に山口氏を代表に「刻む会」が結成され、事故当時の関係者や遺族を探し出して証言を集め、消されていた水没事故の全貌を明らかにしてきた。

危険な現場に動員 労働力補うために連行

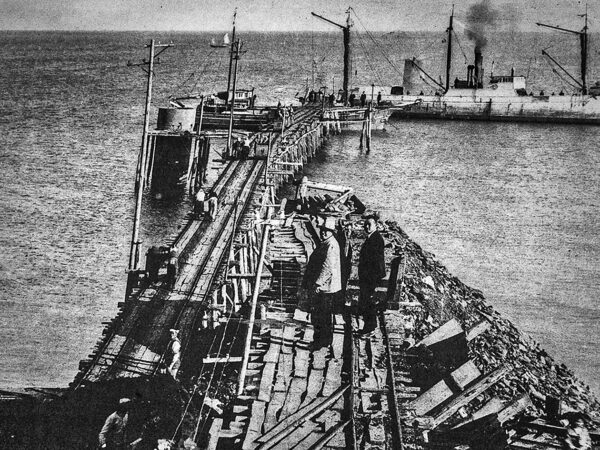

長生炭鉱の石炭積み出し桟橋(1933年3月ごろ、「刻む会」提供)

日本は朝鮮を植民地として、国内各地に朝鮮人労働者を連れてきて危険な労働に従事させていた。とくに柳条湖事件(1931年)、盧溝橋事件(1937年)と日本が大陸に侵攻していったころから朝鮮人の日本移住が急速に増加。最終的には戦争遂行のための男性労働力の不足を補うために朝鮮人を強制連行した。1930(昭和15)年には41万9009人、1945(昭和20)年の敗戦時には196万8807人と急増している(内務省調査)。これらの人々はほとんどすべて、炭鉱、鉱山、発電所、ダム建設、鉄道工事などで強制労働をさせられた。

宇部の炭鉱も例外ではなく、多数の朝鮮人が連れてこられ働かされていたが、長生炭鉱はなかでもずば抜けて朝鮮人労働者の数が多かった。朝鮮人労働者が占める割合は、山口県炭鉱の9・3%(1942年3月)に対して、長生炭鉱は75%と大きく上回っていた。その理由は「長生炭鉱は特に坑道が浅く、危険な海底炭鉱として知られ、日本人坑夫から恐れられていたため、朝鮮人坑夫が投入されることになった模様であり、その当時『朝鮮炭鉱』と蔑称されていた」(「宇部市史」)とある。

中央協和会(1939年6月に「朝鮮人の同化政策」の目的で創設)の1939(昭和14)年初めから1941(昭和16)年末までの「移入朝鮮人労働者状況調」によれば、この3年間で長生炭鉱の厚生省の募集承認数は1630人、実際の連行受入数は1258人と記録されている。これらの数字は、宇部を代表する沖ノ山鉱山所や東見初炭鉱の承認数よりもはるかに多い。

なぜ小規模炭鉱である長生炭鉱が、宇部炭田のなかで最も多い人数の朝鮮人労働者を受け入れることができたのか。その原因の一つは、以前、朝鮮総督府に勤務していた日本人男性と、もう一人、朝鮮語に堪能な男性がいたことがあるといわれている。彼らは長生炭鉱で働いている所帯持ちの男を連れて朝鮮に行き「君たちは、2年働けば寮を出てこの男のように所帯をもって社宅に住め、仕送りも十分出来るようになる」と甘い話で若者を釣ったという。しかし、下関に着いたとたんに態度が変わった。長生炭鉱では朝鮮人を四つの寮に閉じ込め、寮の外部は二間(約3・6㍍)の高さの板塀に囲まれていて厳しい監視つき、一切外部との交渉は断たれていたという。寮と坑内を往復するだけで、強制労働をさせられていた彼らのなかには逃亡する者も数多くいた。

金景鳳氏(当時18歳)は、日本の巡査が突然、家(慶尚北道迎日郡)に来て長生炭鉱に連行された。「3人で逃亡するも捕まり殴打されて2人が殺され、自分は頭を殴打されて傷が残っている」と証言している。

金元達氏(当時27歳)の遺族のもとには、同氏が事故の前に母親に送った手紙が残る。「垣根は3㍍ほどの厚い松の板で囲ってあり、その外側をぎっしりと鉄条網が張りめぐらされています。その囲いの中にある宿舎はまるで捕虜収容所のようなところです」「暴力を振るわれ食事もろくにもらえず、空腹で過ごす日々が多くあります」。そして最後は「必ず脱出して、必ずお母さんのところに帰ってきます」と。

労働者らが坑内に入って最初に驚いたことは、作業を止めて静かになると、頭のすぐ上を通る船の焼玉エンジンの音がポンポンポンポンと聞こえることで、今にも海水が流入してくるのではないかと恐ろしかったと証言している。

必然的に起きた人災 戻らなかった親兄弟

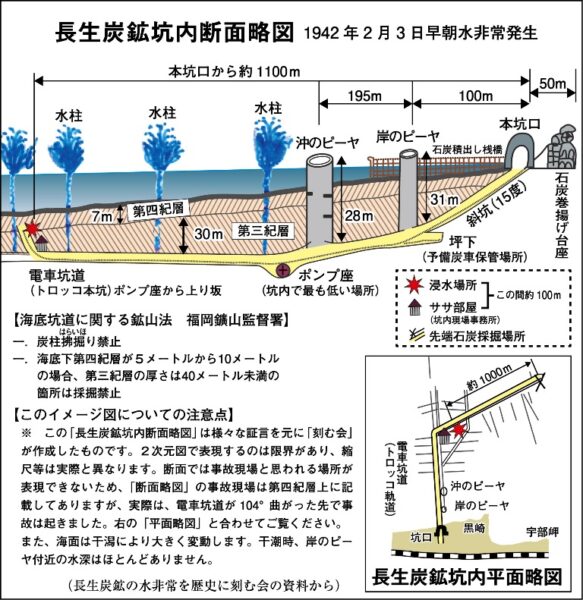

水没事故が起きた2月3日は「大出し」の日で、何が何でも要請された量の石炭を供出しなければならず、水漏れがあって危険な状況であるにもかかわらず、天井を支えている炭の柱も払ってしまったのが直接の原因といわれている。また海底坑道に関する鉱山法(福岡鉱山監督署)では、第四紀層の厚さが5~10㍍未満の場合、第三紀層が40㍍以上で発掘可能とされていたが、長生炭鉱は30㍍前後を違反発掘していた【図参照】。法律で禁止された浅い層を発掘したため海水が流入した「人災事故」だった。

この日、早朝6時ごろから漏水が始まり、8時頃には坑夫たちの心配どおり水没事故が起こった。「ササ部屋」(坑内現場事務所)先の漏水は急に量を増し、突然ゴーッという音がして、ついでバリバリという音とともに天井が抜けて、滝のように海水が坑道を走っていったという。事故に気づいた労働者が続々と坑道を逃げ走り抗口へ向かったが、幹線坑道は中間のポンプ座付近が一番低くなっているので、すでにその部分は天井まで海水に浸かっていた。労働者は坑口にたどり着くことができず、坑道の水が刻々と増して、大量の犠牲者を出す結果となった。地上に再び戻ることができた人数は坑口近くにいた者が主で、わずか十余人であったといわれる。浸水箇所より1㌔㍍奥で石炭を掘っていて九死に一生を得た李鍾天氏(当時26歳)は、人々に取りすがられるのを避けるために着衣を脱ぎ捨て全裸になって天井まである水中に飛び込み、キャップライトをつけたまま水中を潜り地上に戻った唯一の人であった(もう1人いたという説もある)。

坑口ではこの災害を聞きつけて、犠牲者の妻や関係者たちが詰めかけて騒乱状態になった。犠牲者・全聖道氏の息子の全錫虎氏は、当時11歳で西岐波小の5年生だった。「その日(事故当日)の午前中、先生から“炭鉱で水没事故が起こったから、すぐ帰るように”といわれた。学校のグラウンドに入って見ると、ピーヤの辺りに水柱が上がっていた。坑口付近ではみんなが“アイゴー! アイゴー!”と大声で叫んでいた」と当時の様子を語っている。海上沖では坑道の空気が水柱となって山のように噴き上げ、やがて沖のあちこちに同じような水柱が出現するのが見えたという。

この時から3日間ぐらいは、悲嘆にくれる女性たちの「アイゴー」という声が炭鉱内に満ちた。このような事態を収拾するために犠牲者の位牌が急きょつくられ、事故の三日ほど後に長生炭鉱の選炭場で十余人の僧侶を招いて法要がおこなわれた。またこの混乱を収めるために、特高や憲兵も出動してニュースが広がることを止めたともいわれている。この時につくられた位牌は、現在も宇部市床波の西光寺に保存されている。日本に強制連行され強制労働をさせられた朝鮮人の死亡者数のなかでも、1カ所、1つの事故で137人もの朝鮮人が死んだのは戦時下における日本で最多といわれている。

前述の全錫虎氏は、水没事故で父親を失い家族は災害補償もなく社宅を追われて友人宅の馬小屋に家族で住んだ。母親は五人兄弟を育て、戦後は帰国して奉公に出た。「友人が学校に行く姿を見ながら私は山で木を拾う仕事をした。泣いて父を恨んだが、父には何の罪もない」と綴っている。

「刻む会」の活動 日韓市民の友好の為に

長生炭鉱水没事故犠牲者追悼碑(山口県宇部市)

長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会が発刊した証言集

長生炭鉱のピーヤを臨む床波の砂浜から海沿いの道を歩くと「長生炭鉱追悼ひろば」がある。「刻む会」は、会結成から23年間がたった2013年に追悼ひろばと2本のピーヤを模した追悼碑を建立した。地元住民、地域の在日コリアンなどによる1600万円のカンパによってつくられ、犠牲となった朝鮮人、日本人の名前が刻まれている。

もともとこの地域には旧炭鉱関係者などが建てた長生炭鉱慰霊碑(1982年建立)がある。「殉難者之碑」と名づけられたそれには、亡くなった坑夫の名前はなく朝鮮人犠牲者についても触れられていない。「当時の朝鮮は日本領であり、朝鮮人も日本人として扱われ区別はなかった」という認識のもとに建立された経緯があった。

こうした認識に問題意識を持った山口武信氏ら市民は、過去の日本がおこなったアジア諸国、なかでも朝鮮に対する不当な行為について素直に認め、反省、謝罪することが必要だという認識に立って長生炭鉱の事故を正しく残す運動をするために1991年3月に「刻む会」を結成した。①ピーヤの保存、②事故当時の証言集の作成ならびに資料収集、③日本人としての謝罪の文言を含めて碑文と犠牲者全員の氏名を刻んだ追悼碑の建立、という三つの課題を掲げた。同年秋に朝鮮人犠牲者宛に手紙(118通送付のうち17通返信)を送ったことで、初めて長生炭鉱で亡くなったことを多くの遺族が知ることになった。翌1992年には「韓国遺族会」(当時55人)が結成され、1993年から追悼行事に毎年参列している。その年に遺族会が山口県に提出した建議書の第一項目は「海底下の遺骨を故郷の地に安葬するようにせよ」だった。

2013年に「刻む会」の悲願だった追悼碑建立が実現し、喜びが広がるなかで、韓国の遺族から予想外の厳しい指摘を受ける。「あなた方日本人は、これで活動を終わりにしようとしていないか。私たちは遺骨を持ち帰るまで諦めない」と。それ以来、海底に眠る遺骨の発掘と返還が「刻む会」の新たな目標となった。追悼碑建立から2年後の2015年には、地下空洞の電気探査の専門業者に依頼し、戦後埋められた坑口の場所を特定する調査を約150万円かけて実施し、坑口と一部の坑道の位置が判明した。

2018年からは日本政府との交渉をはじめ、2019年からは韓国政府との交渉も始まった。昨年12月8日、4年ぶりに再開した日本政府との交渉の場には、韓国遺族会が初めて参加し、遺族としての思いを訴えた。遺族会の楊玄会長(76歳)は「ピーヤは遺族に無言のメッセージを送っている。あの日の絶叫と恨みに満ちた声が胸に突き刺さるようだ」と遺骨発掘を求めた。今回の政府交渉には、長生炭鉱に関心を持ちフィールドワークで訪れた首都圏在住の市民や、全国で遺骨問題にとりくむ人も参加した。思想や政治的立場をこえて「人道上の問題として、遺骨を海底に放置してはならない」という世論と関心が確実に広がりつつある。

刻む会の約500人のメンバーのうち結成当時から唯一活動する共同代表の井上洋子氏(73歳)には強い思いがある。故郷の長野県天龍村にも戦時中に2000人の朝鮮人がダム建設で動員された歴史があるが、故郷を離れてその事実を知り、何も知らずに生きてきた自分を恥じて強い衝撃を受けた。その時から朝鮮人問題を意識しはじめ、山口県で長生炭鉱の問題に出会い、自分の天命だと思いとりくんできた。

「単なる日本人の正義感だけでは活動は続かなかった。私たちは遺族の方の悲しみを目の前で感じることで、絶対に諦められないと思い続けてきた。本来、遺骨発掘は日本政府がやらなければならないことだ。だが私たちは日本人としてあるべき姿を表明し、長生炭鉱の遺骨発掘を進めたい。そのことは群馬の森の朝鮮人労働者追悼碑が撤去されるような歴史否定の動きを止めるだけの力を持ち得る」と語る。遺骨発掘返還事業は、日本社会に今もって根深く残る朝鮮植民地主義の残滓をとり払ううえでも大きな意味を持つと指摘する。

「刻む会」は、長生炭鉱を強制連行・強制労働の象徴的存在として、遺骨問題にとりくむすべての人の共通課題として押し上げていくこと、遺骨発掘にむけて実現可能な情勢をつくるために、市民運動として世論づくりに奔走することを明確にうち出している。そして直系遺族の高齢化が進むなかで、遺骨発掘にむけて1年1年確実に前に進めていく決意を強くしている。国や行政の責任において実態解明と遺骨送還が成し遂げられなければならず、そのための世論を広げることが求められている。