ナクバ70周年でパレスチナ人4万人がイスラエル軍の銃撃に抗議してデモ行進した(2018年5月)

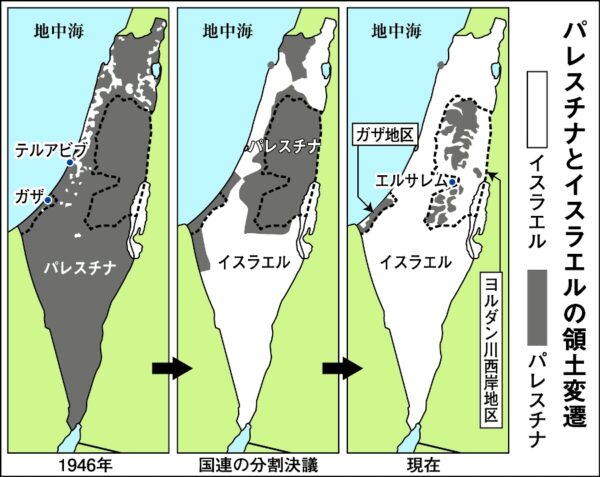

東京都の「ひろがれ! ピース・ミュージアムいたばし」は11月23日、「パレスチナ緊急対話! 今こそ“ガザの真実”を直視しよう パレスチナ問題と世界と私たち」をオンラインで開催した。パレスチナ自治区ガザ地区へのイスラエルの攻撃が苛烈になるなか、1カ月でパレスチナ人の死者は1万人をこえ、その45%が子どもだ。この犠牲を止めるため、対立の背景になにがあり、私たちはどのようにこの問題と向き合っていけばいいかを考える緊急学習会だった。そのなかで東京大学名誉教授で中東研究者の長沢栄治氏が「パレスチナ問題の解決とは何か」と題する報告をおこなった。本紙は長沢氏の報告にインタビューした内容を加え、長沢氏の承諾を得て紹介することにした。

〇 〇

長沢栄治氏

ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍との合意のもとで「4日間の休戦」が始まり、人質が解放され始めた。しかし、今後どうなるかは予断を許さない。

当初私は、イスラエルが核兵器を使用するのではないか、またイスラエルがガザ地区のパレスチナ人をエジプトのシナイ半島に強制移送させるのではないかと危惧した。そうした最悪の事態には至っていないものの、アメリカのトランプ前大統領が「世紀のディール」といって中東和平提案をおこない(2020年)、ガザのパレスチナ人を追い出してエジプト国境沿いのネゲブ砂漠に移送させる計画をうち出したが、今後もそうしたことが持ち出される恐れがなくなったわけではない。

さて、現在私たちは、憎しみの種が次々にまかれていることに直面している。憎しみをつくり出すものはなにかというと、それは絶望と不信だ。絶望と不信はパレスチナ、イスラエルの双方にある。今回のハマスの攻撃は、その背景にパレスチナ人の絶望があるということが知られている。ただし、イスラエル政府が国民向けに煽るような、ハマスの軍事力でイスラエル国家を崩壊に追い込むことなどできるわけがない。

1970年代にはパレスチナ解放人民戦線(PFLP)のハイジャック戦略があったが、それは今回と同じように国際社会へのアピールの手段という側面があった。ただし、今回の方がはるかに暴力の強度は高く、その結果としてのパレスチナ人の犠牲も大きい。

一方、ハマスの攻撃はイスラエル国民の不信をさらに強める結果を招いていることも事実だろう。一つは、パレスチナ人との平和的共存に対する不信だ。もう一つは、ハマスの攻撃への報復としてイスラエル軍が強攻策をとったが、それに対して国際的な非難を浴びせられたことに、イスラエル国民は国際社会への不信をさらに強めている面がある。「世界が私たちを信じないのだから、私たちも世界を信じない」と。それはイスラエル建国以前からある根強い不信感で、欧米社会におけるユダヤ人の排斥と抑圧が彼らに絶望をもたらしたことから生まれたものだ。その不信はさらにアラブ・イスラム世界に対しても広がっている。

ただしここで、世界でパレスチナ連帯の行動が広がっていることを、メディアが「反ユダヤ主義の再燃」と報道しているのは間違いだとはっきり指摘しておきたい。イスラエルに対する批判を、イコール反ユダヤ主義ととらえる世論操作がおこなわれていることに注意してほしい。

他方、パレスチナ人も国際社会が助けてくれないことに不信を抱いてきた。これまで数々の見殺しといえる事件があった。

パレスチナ難民の悲劇として有名なのが、1982年9月のサブラー・シャーティーラー虐殺事件だ。イスラエルがレバノンを拠点としていたパレスチナ解放機構(PLO)を標的にレバノンに軍事侵攻をおこない、PLOに国外退去を迫るとともに、二つの難民キャンプで1000人以上のパレスチナ人を虐殺した。

さらにその後、レバノンの難民キャンプを標的として長期の包囲戦が展開された。当時、小動物を含めてあらゆるものを食べ尽くし飢餓状態に陥った難民の状況は世界に伝わらなかったが、テレビからは米国の大食い競争の番組が放映されていた、と現地で医療活動を続けた外国人女性医師が書いている。しかし、いまや連日、世界の民衆がガザの虐殺をテレビで見ている。

この絶望と不信から抜け出すためにはなにが必要か。われわれはなにができるのか。希望と信頼への道はどこに見出されるのか。

現在、緊急に求められているのは停戦だ。しかし、普通の「紛争」のように停戦から休戦、そして永続的な平和へと進展するような楽観的な展望は誰も持っていない。束の間の気休めの和平を意味するにすぎない「平和」を安易に口にし、小手先だけの解決で済ませてきたのがこれまでの歴史だと思う。

パレスチナ問題はたんなる「紛争」ではない――それをまず基本的認識として共有しなければならないと思う。普通の「紛争」の解決策は、①当事者相互にバランスをとった配慮が必要だし、②実現可能で、③持続性のあるもの、とされる。しかし、そもそもイスラエルとパレスチナの両者はけっして対等な紛争当事者ではない。バランスを欠いた当事者が向き合っている状態だ。

オスロ合意体制の欺瞞 米国主導の和平破綻

クリントン米大統領の立ち合いでオスロ合意に調印するイスラエルのラビン首相㊧とPLOのアラファト議長(1993年)

普通の紛争ではないのだから、やはり根本的な問題に目を向ける必要がある。そのためにはさまざまな欺瞞のベールをあばくことが大事だと思う。ここでは二つの問題を指摘したい。

第一に、アメリカが主導した中東和平プロセス、つまりオスロ合意体制の破綻だ。最近ではトランプ前政権が「世紀のディール」をうち出したが、それを見てもオスロ合意体制が破綻していることは明らかだ。このオスロ合意体制が今でも続いているかのような欺瞞によって議論が進んでいる。しかし、この枠組みを根本的に見直した解決の道を国際社会は提示しなければならないところにきている。

オスロ合意とは、ノルウェーの仲介でイスラエルとPLOとの和平交渉が進められ、1993年9月に合意に達したものだ。同年9月13日、アメリカのクリントン大統領が立ち会い、ホワイトハウスでイスラエルのラビン首相とPLOのアラファト議長が調印した。

しかし、この「二国家共存案」は欺瞞だった。パレスチナ国家には主権を与えないというのがオスロ合意の本質であり、イスラエルの自衛権を認めてもパレスチナの自衛権は認めないというものだった。パレスチナ側の重火器の保有は禁止されており(「テロ」に使うという理由で)、ガザ上空の制空権もない。パレスチナ自治政府はパスポートは発行するが、出入国管理権は持たない。イスラエルによる入植地拡大についても、それは国際法違反なのだが、止める内容はなかった。

本来は主権を持った国同士の共存という方向にいかなければならなかったが、そうではなかった。本当の信頼は対等な関係から生まれるものだが、オスロ合意にしろこの間の中東和平の枠組みにしろ、その前提ができていなかった。その前提に立って初めて、この地域に新しい国家の枠組みができる。

そしてこのオスロ合意を、パレスチナ人を代表するPLOのアラファトが受け入れてしまった。PLOは武装闘争を放棄し、「これからは平和的な対話に徹する」と宣言した。在米パレスチナ人の思想家エドワード・サイードは、オスロ合意を「パレスチナ人の降伏文書」だと酷評している。そして、オスロ合意を認めないハマスが2006年の民族評議会選挙で第一党になり、これに対してイスラエルがガザを封鎖し、ハマスが武装闘争に進むことでその欺瞞があばかれた。

本来なら国際社会が、自衛力のないパレスチナ人を軍隊を派遣するなどしてイスラエルの暴力から守らなければならなかったが、それは一切しなかった。

第二に、「テロリストとの戦い(対テロ戦争)」という欺瞞だ。

IS(「イスラム国」)は衰退したが、それでも「対テロ戦争」は終わっていないことが今回のことで明らかになった。「対テロ戦争」という言葉は、9・11以降アメリカが頻繁に使うようになったもので、国際法上認められているものではない。アメリカの国内法を国際法として適用するようなものだ。「これは国際法が適用される普通の戦争ではない。人類の敵であるテロリストとの戦いだ」といい、そのロジックによってさまざまな侵略行為や非人道的行為を正当化し、人々をだましている。新聞やテレビで「テロ」とか「テロリスト」を連発するニュース解説者には注意した方がいい。

そもそも「対テロ戦争」のはじまりは、2000年9月のアル・アクサー・インティファーダ(第2次インティファーダ)だった。この蜂起のなかでは、ハマスがイスラエル国内で自爆攻撃をおこない、一般市民にも犠牲が出た。これに対してイスラエルが「テロとの戦い」といってパレスチナ側に軍事侵攻し、集団懲罰を加えて多数の民間人を虐殺した。これまでのイスラエルのガザへの侵攻はすべて「対テロ戦争」が名目だ。「対テロ戦争」はイスラエルが発明し、それを受けてアメリカが頻繁に使うようになった。

今回もイスラエルのガラント国防相は「人間のような動物と戦っている」といい、EUのフォンデアライエン委員長は「(ハマスの攻撃は)ナチス以来の蛮行」といったが、これは西欧文明から見て「野蛮」である、つまり人間ではない、人間ではないテロリストは殺してもかまわないという論理だ。それが多くの犠牲者を生んでいる。最近の戦争では相手をテロリストと呼ぶのが常態化し、そこでは国際法違反が横行している。

これまでの戦争でも相手に対して非人間的な扱いがおこなわれてきたが、「対テロ戦争」で非人道化がさらに強まった。「対テロ戦争」の呪縛から抜けないと、今後の問題は見えてこない。そこには、相手を対等の人間として扱わないレイシズム(人種主義)が根底にある。

グローバルサウス台頭 世界の枠組変わる時代

今回の人道危機で明らかになったのは、そもそもパレスチナ問題の原因となるユダヤ人問題を抱えてきた欧米主導の和平交渉では、パレスチナ問題の解決への展望は見えないということだ。これに対して、イスラム諸国や南アフリカ、また南米諸国など非欧米諸国では、今回の人道危機に対する見方が違う。それは、こうしたグローバルサウスと呼ばれる国々が、これまで歴史的に植民地支配を経験してきており、そこから今回の人道危機を自分たちの問題として深刻に受け止めているからだ。

欧米は加害者である植民地主義の側であり、問題の本質を見ていない。そもそもパレスチナ問題の背景には、イスラエル建国につながる欧米の反ユダヤ主義があり、欧米ではユダヤ人問題が解決できないので、ユダヤ人を追い出してパレスチナに押しつけたわけだ。グローバルサウスにはそうした反ユダヤ主義もないし、今回の問題は欧米の植民地主義と関係した人道問題だと理解している。この点では、グローバルサウスの国々は宗教にかかわらず共通した認識を持っているのではないか。

今、国連の無力を批判する声がある。昔、ベルナドット伯(スウェーデン)という国連のパレスチナ問題調停官がいた。建国直後のイスラエルに対して、「あなたたちには避難民のことがよくわかるでしょう」といってパレスチナ難民の帰還について交渉していたが、1948年9月、イスラエルの「テロ」組織レヒ(後に首相となるイツハク・シャミルは主要メンバー)によって暗殺された。これ以降、国連ではパレスチナ問題について数々の安保理決議をあげているが、問題の解決には無力になってしまった。

もちろん国連という独立主体があるわけではなく、国連は国際社会の権力関係の反映の産物だ。国際社会の構造が変わらないかぎり、国連は強くならない。

南アフリカで開催されたBRICS首脳会議で議長を務める南アのラマポーザ大統領(8月)

そのなかでグローバルサウスの台頭が注目される。パレスチナ問題を、宗教の問題やアラブの解放の問題として見るのでなく、自分たちの問題としてとらえて発言する動きが活発になっている。南アフリカの政府声明や、ブラジルなどの安保理での提案、ASEAN国防相会議の即時停戦を求める議長声明などがそうだ。ASEANの中にはマレーシアやインドネシアのようにイスラム教徒が多くパレスチナびいきの国があるが、たんにそれだけの理由ではない。

かつて「第三世界」と呼ばれたアジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域は、1950~80年代の米ソ冷戦時代には米ソの草刈り場だった。しかし現在は、アメリカや中国やロシアの草刈り場ではなく、新しい主体として国際社会にあらわれている。かつては西側の先進工業国と南の農業国に分断されていたが、いまやグローバルサウスのGDPが伸びてG7のGDPと逆転しており、工業化も進んでいる。

このように潮目が変わりつつあることを見ないといけない。今後、おそらくグローバルサウスの国々がパレスチナ問題を解決していく中心になっていくだろう。また、国連の改革、つまり安保理の改革や安保理常任理事国の拒否権などの改革が課題となり、これから国際社会全体の仕組みが変わっていく時代を迎えている。そのなかでパレスチナ問題は、G7とグローバルサウスの亀裂が鮮明になった大きな問題になりつつある。

日本政府はグローバルサウスの側、非欧米社会の側に立っていくべきであり、そこを見ないでこれまでのようにアメリカに追随していくだけでは、国際社会の中で役割を果たすことはできないと思う。

世界にはさまざまな問題がある。クルド人問題もあるし、ロヒンギャの問題もある。しかし、パレスチナ問題はそのなかで中心的な重要性を持っている。

ロールズというアメリカの政治哲学者が『The Law of Peoples(万民の法)』という著作の中で、国際社会において政治的リベラリズムが広がるうえでどういうことが重要なのかについて、「もっともひどい形の政治的不正義がひとたび除去されれば、そうした巨悪の数々もついには消滅するだろう」といっている。現在の世界でもっともひどい政治的不正義とは、まさにパレスチナ問題だと私は思う。それを解決していくことで、他のいろんな政治的不正義も変わっていく契機になるのではないか。

真の二国家共存の条件 実現阻む敵を鮮明に

パレスチナ問題の解決のためには、まずパレスチナ人の力を強化していくことだ。それによって不信に土台を置いた非対称の関係を変え、イスラエルと相互信頼の対等な関係に近づくために。それを国際社会はサポートしなければならない。

当面必要なことは、当面といってももちろんイスラエルのガザ攻撃が収束してからのことだが、パレスチナ人の真に民主的な代表を確立することだと思う。現在は、二つの権威主義体制――ヨルダン川西岸地区を支配するファタハを中心にしたパレスチナ自治政府と、ガザ地区を実効支配するハマス――が分割統治しているのが現状だ。

2011年の「アラブの春」といわれたアラブ民衆革命のときには、西岸とガザの双方で市民たちが運動を起こしたが、両方ともつぶされてしまった。パレスチナではずっと民主的な選挙がおこなわれていない。イスラエルの占領体制による妨害を防ぎながら、国際社会が介入して民主的な統一選挙をおこない、それにはハマスも政治的主体として参加し(現在ハマスは「テロ」組織に指定されており、選挙資格を奪う動きがあるかもしれないが)、そうしてオスロ合意の枠組みの中ではあるが民主的な指導部をつくるべきだと思う。

そして、これは国際政治学者や国際法学者から批判されるかもしれないが、新しい形の国連信託統治をパレスチナに適用すべきではないかと考えている。委任統治と信託統治はなにが違うか。パレスチナは1948年までイギリスの委任統治下にあった。信託統治とは第二次大戦後の国連の下で生まれたもので、将来の国家独立の準備のために、信託統治国が毎年国連に対する報告義務を負いながら、国際法を遵守させる統治の枠組みを提供するものだ。戦後の太平洋の島嶼(しょ)国の独立はそういう過程を経た。もしパレスチナが信託統治となれば、国連軍が派遣され、国際法違反の入植地などは撤廃に向けて手続きを粛々と進めることになるかもしれない。もちろん、現在の国連安保理にはできるはずがない。

ただ、パレスチナ問題の解決は国民国家という枠組みでできるのか、との疑問を呈する人もいる。二つの民族が対等の立場で一つの国家をつくって解決すべきだという議論もあるが、難しいかもしれない。真の二国家解決案とは、互いに主権を対等な立場で制限し合うものであり、たとえば自衛権を合同でシェアする(合同の自衛軍=連邦国家軍)ものだが、それが果たして可能なのか。しかし、それができないかぎりはこの地域に本当の平和は訪れない。

そのためにはパレスチナ側だけでなくイスラエル側も大きく変わっていかなければならない。今回のガザ攻撃はイスラエルという国家の「本性」を剥き出しにするものだった。それは1948年のナクバ(大災厄パレスチナ人の民族浄化)をもたらした「狂気」を孕(はら)む「本性」である。この点は、森まり子氏の『イスラエル政治研究序説・建国期の閣議議事録1948年』に詳しい。

イスラエルはこの「狂気」から醒(さ)め、新しい国に変わっていかなければならないし、そのための理性を持っていると信じたい。そうした変化のためには、国際的な働きかけも必要だ。

「共存」「共生」とは心地よい言葉だが、われわれ市民にできることはなにか? 平和のための下からの交流の積み上げ、スポーツや文化交流は重要だ。しかし、最近のドイツ映画『クレッシェンド・音楽の架け橋』(2019年)では、パレスチナとイスラエルの若手音楽家を招いてオーケストラチームをつくる物語を描いたが、そのドイツの最近のパレスチナ問題に対する対応はひどい。そこには欺瞞の道具として利用される可能性もあると私は考えている。

「共存」「共生」を阻むもの、その敵を見定め、それをとり除くために市民はさまざまな働きかけをしていかなければならないと思う。敵とは特定の人物とか政治集団とか国ではなく、ものの考え方、思想、行動様式、固定観念といったものだ。シオニズムや植民地主義、その根底にあるレイシズムがそうだ。それをとり除くための地道な運動が必要だと私は考えている。

被爆の実態を全世界に 日本の市民の役割

最後に、平和憲法を持つ日本の役割について。日本はG7の議長国だが、欧米の御機嫌を伺っているようだ。パレスチナ問題の解決に当たって、現在の日本政府には期待できない。本来なら広島、長崎に投下された原爆の被害について、あらゆる日本大使館に原爆展示コーナーなどをつくって、いかに核兵器が悲惨な結果を招くかを世界に訴えていく必要がある。そういうことを知らずに核兵器を保有している国は多い。

エジプト人の友人からガザの攻撃について、「まるで広島にいるようだ」といわれた。もし広島と同じように、人口の集中しているガザに原爆が落とされたらとんでもないことになる。イスラエルの閣僚がガザへの原爆投下をほのめかしたが、広島についてまったく無知だからこんな発言ができる。日本はもっと積極的に原爆について世界に、とくに核兵器保有国に働きかけるべきだ。いくら日本がアメリカと安保条約を結んでいるといっても、野党を含めて多くの政治勢力がそうした姿勢をとっていないことは不思議だ。内向きの平和論の限界だと思う。そのためには日本の市民が政府に働きかけ、政治を変える必要がある。

重要な情報を有難うございます。

難しい問題ですが、世界の平和についてしっかり学んでいきたいと思います。