2014年に山口県内で発生した鳥インフルエンザの防疫(殺処分)作業(提供:山口県)

全国各地で鳥インフルエンザの発生があいついでいる。10月末からの約1カ月間で北海道から鹿児島まで、全国の養鶏場で感染が広がっており、自治体は殺処分など対応に追われている。今シーズンの殺処分羽数はわずか1カ月足らずで昨シーズンをこえており、来年春までの間に被害が過去最大規模にまで膨らむことも懸念されている。ひとたび感染が発覚すれば、その農場だけでなく周辺の農場までも移動制限等により出荷や販売が規制され、被害が全国に広がれば日本国内の食料自給にも大きな打撃が及ぶ。エサ代の高騰など生産現場にとってかつてないほど厳しい状況が続くなか、さらなる打撃への危惧が業界全体に広がり、現場には緊張が走っている。

国産鶏卵や鶏肉の供給にも影響

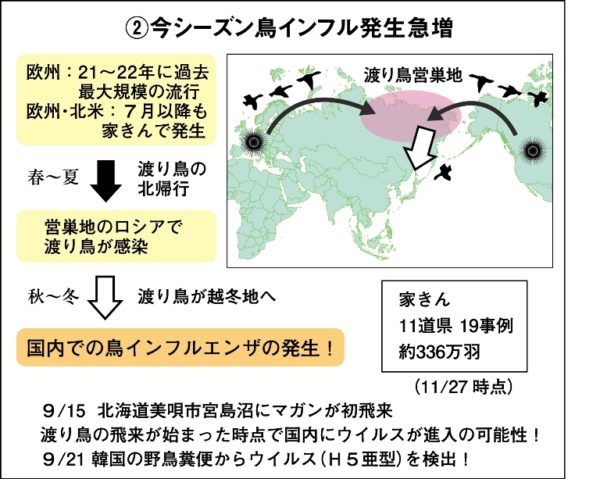

日本国内では11月27日現在、11都道府県、19事例の鳥インフルエンザ感染が発覚しており、すでに約336万羽が殺処分対象となっている。昨シーズンは、最初の鳥インフルエンザ感染が2021年11月10日に発覚し、その後今年5月14日までの間に計25事例、189万羽が殺処分された。今シーズンは1カ月も経たないうちに昨シーズンをこえ、2倍に迫る被害が出ている。なかでも11月4日に感染が発生した茨城県の養鶏場では約104万羽が殺処分され、他にも岡山県の養鶏場で約51万羽、鹿児島県の養鶏場で47万羽、北海道の養鶏場で17万羽、青森県と鹿児島県の養鶏場で約12万羽が殺処分されるなど、大規模な被害が全国に広がっている。

今年は例年よりも感染拡大が始まる時期が早く、急速に広がっている。生産者や家畜保健所関係者など、養鶏業界に携わる人々の間では例年にない緊張感が漂っており、「かつてない異常事態だ」「いつうちの鶏舎で発生してもおかしくない」と語られている。

山口県内のある養鶏農家は「毎年この時期になると鳥インフルエンザのリスクが高まり、いつ何が起きてもおかしくない。今年は例年よりも早い時期から被害が広がっており、最近は夜寝るのも朝起きるのも怖い。何気ない従業員からの電話に出ることも怖い。“○号鶏舎で鶏が死んでいます”という最悪の報告が頭をよぎるからだ」と話していた。

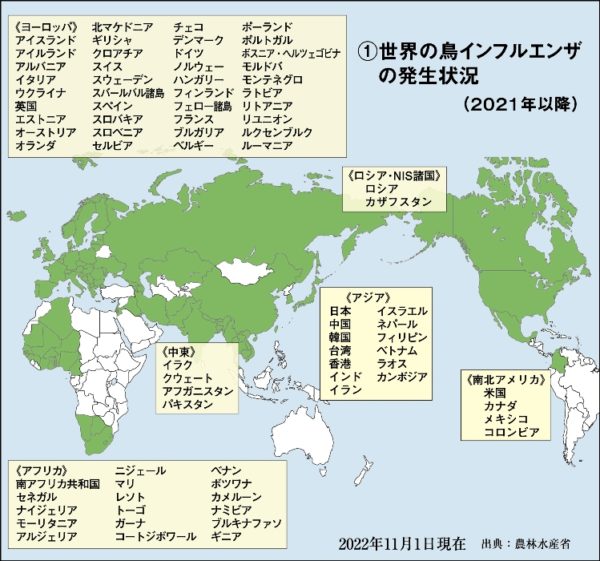

なぜ今シーズンこれほど日本で鳥インフルエンザが急増しているのか。実は昨シーズンから、世界各国でも鳥インフル被害が拡大しており、とくにヨーロッパでは過去最大規模で流行している【図1】。こうした世界の感染状況は日本国内の被害状況とも密接に関わっている。

鳥インフルエンザは、ガンやカモなどの渡り鳥を介して日本に運び込まれる【図2】。渡り鳥たちの営巣地(繁殖し雛を育てる場所)がロシアのシベリア地域周辺にあるが、寒い時期になるとその地で冬を越せないため渡り鳥たちはヨーロッパや北米、韓国や日本など南の越冬地へと移動する。世界各国へと散らばった渡り鳥たちは冬が終わるとまた営巣地へと戻っていく。世界のある一部で鳥インフルが流行したとしても、営巣地でさまざまな渡り鳥たちが接触して鳥インフルに感染し、翌シーズンの秋から冬にかけて再び越冬地へと移動する過程で感染が広がる。そのため、「ヨーロッパやアメリカで鳥インフルが大流行した翌年は、日本でも感染が広がることが多い」といわれている。

昨年秋から春にかけてヨーロッパでは過去最大規模で鳥インフルが流行していたため、当初から今シーズンは日本でも発生リスクが非常に高いと指摘されていた。また、日本で確認される型は、ヨーロッパで流行しているものと似ている特徴があるという。

渡り鳥たちは、越冬地の日本に飛来すると湖や野池、川、海辺などに集まる。野生の渡り鳥たち自身は鳥インフルエンザに感染していてもほとんど症状が出ず平気だが、その湖や池にいる白鳥やカモなどの野鳥が感染すると死んでしまう。

渡り鳥たちと接触した野鳥や、感染した野鳥の糞や死骸と接触した別の野鳥にも感染が広がる。そして、野鳥の死骸や糞に接触したネズミやイタチなどの小動物が鶏舎に入ることで鶏舎内の鶏にも感染が広がるといわれている。実際に、今年鳥インフル感染が確認された鶏舎の多くが、周辺の湖や野池、川などで野鳥の死骸と鳥インフル感染が確認されている。

近年主流になったウィンドウレス鶏舎(窓がない)でも、鶏糞の排出口などどうしても隙間があり、「外からの侵入を100%防ぐことは不可能」といわれている。そもそも、ウィンドウレス鶏舎そのものは「鳥インフルエンザ防疫のため」ではなく、寒冷地の防寒対策と光線管理によって生産成績をよくするために普及されたものだ。

また、鶏舎に出入りする人間や、養鶏場に出入りする車両によってウイルスが運ばれる可能性もあり、出入り口で厳重な消毒などをおこなってもすり抜けてしまう可能性は否定できないという。

ある養鶏農家は「今シーズンの発生を見ても、最新式のウィンドウレス鶏舎で出入り口では消毒のためのシャワーを徹底していた農場でも被害が出ている。どこからウイルスが持ち込まれるかは分からないので、普段からどれだけ対策をしていたとしてもわずかな隙から感染する。常に危険と隣り合わせだ」と話す。

農場には石灰散布 神経尖らせる養鶏農家

養鶏現場に携わる人々の間では「いつどこで発生してもおかしくない」「ウイルスは目に見えないし、渡り鳥や野鳥がどこで糞をしているか分からない」と緊張感が高まっている。感染リスクに対して現場では、常日頃から農場防疫対策を徹底しておこなっている。

下関市の養鶏場では、山口県の西部家畜保健衛生所と日々連携しながら、鶏舎の衛生管理や鳥インフルなどの病気に対する防疫措置をおこなっている。ある養鶏場では、毎週「○号鶏舎で○羽」と死亡した鶏の数を報告している。これは家畜保健所がある特定の養鶏場をモニタリングして異変があったときにすぐに対応できるようにするためだという。他にも、毎月家畜保健所が立ち入り、ランダムに10羽をピックアップして採血や喉の奥の粘膜からウイルスの感染状況を調べる「スワブ検査」などをおこないながら、常に衛生状況をチェックしている養鶏場もある。

県の保健所と連携した対策以外にも、各養鶏場はさまざまな衛生管理をおこなっている。事務所などに立ち入るさいの手指消毒、施設内専用の衣服や靴の使用、農場の敷地に立ち入る車両のタイヤ消毒、鶏舎ごとに専用の靴を使用、野生動物進入防止のためのネット等の設置、点検、修繕、ねずみや害虫の駆除等、ウイルス侵入を防ぐためのあらゆる措置を日々おこなっている。

また、鳥インフルエンザ感染のリスクが高まる11月頃からは、農家が消石灰を買い込んで鶏舎や農場内に散布する。消石灰は畜産現場では消毒資材として使用され、安価で使いやすく強力なアルカリ化作用や脱水作用、脱脂作用があるため効果的とされる。また、鶏舎にウイルスを運ぶ厄介者のネズミは、手をなめる習性があるため消石灰を嫌うのだという。

だが、広い農場に人力で消石灰を撒くのは時間も労力もかかる。養鶏農家の男性は「車で通れる場所は軽トラックの荷台から散布できるが、狭い場所は手で運んで撒くしかない。しかも一度雨が降ると消石灰は流されてしまい効果がなくなる。雨が降る度に撒くのがベストだとは思うが、毎回石灰を購入して撒くほどの人員も時間もなかなかない。経費もかかる。鶏舎内だけには撒いているが、敷地全体に常に撒いておくことは難しい」と話していた。

例年であれば、全国各地でこれほど鳥インフル被害が増えれば山口県から無料で消石灰が養鶏農家に配られていた。しかし、今年からは「隣県(福岡、島根、広島)で発生した場合」という条件がもうけられているため、生産者は自分で消石灰を調達するしかないという。

下関市内の養鶏農家は「これだけ毎日気をつけて防疫措置をとっていても、目に見えないウイルスとの戦いなので、防御をすり抜けて感染するリスクは常にある。卵の生産を続けるには、これだけ厳重な対策をしないといけない。人手も労力も時間も費用もかかって大変だが、とにかく毎日気を抜かず続けるしかない」と話していた。

鳥インフルエンザのワクチンも開発されているが、日本では承認されておらず、「殺処分では対応できないほど感染が広がった場合、緊急的にワクチンを使うこともある」という扱いだ。

ヒトへの感染ないが… 1羽感染で全羽殺処分

日本では、鳥インフルエンザが発生した場合、「家畜伝染病予防法」に基づき、その農場で飼われている鶏はすべて殺処分することが定められている。たとえその農場が発生鶏舎から離れた場所に別の鶏舎を分散させて運営していたとしても、すべての鶏舎の鶏が殺処分の対象となっている。

こうした殺処分は、日本国内の生きた鶏がウイルスに感染することを防止するためのものだ。人の体内に大量のウイルスが入った場合、ごくまれに感染することが報告されているが、日本国内では鶏肉や卵を食べて鳥インフルエンザに感染した例は報告されていない。

鳥インフルエンザは病原性やウイルスの型によって「低病原性」「高病原性」などに分けられる。高病原性の場合、感染した鶏は10日以内に75%以上の確率で死亡するとされており、早ければ数時間で死亡するケースもある。また、低病原性であっても、高病原性へと変異する可能性もあるため、同じように殺処分が必要となる。周辺に広がりやすいという特徴もあるため、国は「鶏肉や卵の安定供給を脅かす」「国際的な信用を失う」と警鐘を鳴らしすべて殺処分という厳しい対応をとっている。

各地方自治体は、鳥インフルエンザに関して国が定めた防疫指針をもとに対応を定めている。山口県では、ある養鶏場で鳥インフルエンザ感染が確認された場合、周辺農場に対して制限区域を設定する。

①移動制限区域…発生農場から半径3㌔以内の農場に対し、家畜等の農場外への移動を禁止

②搬出制限区域…発生農場から半径3~10㌔以内の農場に対し、家畜等の当該区域からの搬出を禁止

制限の対象は、家きん(生体、死体)、鶏卵、敷料、飼料、排泄物、飼養器具などだ。つまり、一つの農場で鳥インフルエンザが発生した場合、この制限区域内にある他の農家も鶏や卵を移動・出荷できなくなる。

そして、発生農場の消毒をおこない、農場内の鶏を捕獲し、炭酸ガスで安楽死させた後、ドラム缶等の密閉容器に封入し焼却施設へ搬出・焼却する。その後、鶏舎内の鶏糞の掃除や消毒をおこない、その他農場内の鶏糞置き場などすべての清掃・消毒が必要となる。こうした一連の防疫措置は、鳥インフルエンザ発生が確定してから72時間以内の完了を目安にしており、作業はおもに県の職員が担当しておこなうこととなっている。

だが、県の職員の人員も限られている。鹿児島県では11月26日、47万羽を飼育する養鶏場で、今シーズン県内3例目の鳥インフルエンザが発生した。過去最大の防疫措置が必要となることから、県は自衛隊に派遣要請をおこない、27日から殺処分が開始されている。

また、県は鳥インフルエンザが発生した3つの養鶏場から半径3㌔圏内の46農場にニワトリや卵の農場外への移動禁止、3㌔から10㌔圏内の63農場に区域外への搬出禁止を設定した。制限期間中にこれだけの農場で鶏や卵の出荷や販売ができなくなると、県内の養鶏業界全体にとっては大打撃となる。感染拡大に警戒感が高まっている。

被害発生農家の救済 減点式で限られた支援

ひとたび鳥インフルエンザが発生すれば、発生農場だけにとどまらず周辺の養鶏農家まで甚大な被害が及ぶ。鶏や卵を出荷や販売できないとなると、その期間売上はゼロになる。こうした被害に対する救済措置が必要だ。

鳥インフル発生農家に対して国は、殺処分された家畜の評価額の全額を手当。さらに国と県が死体、汚染物品の焼埋却に要した費用の2分の1を交付する。

また、移動制限区域・搬出制限区域内の対象となった農家に対しても、制限措置による売上の減少額、飼料費、保管費、輸送費等のかかり増し経費に対し、国(2分の1)と都道府県(2分の1)で全額を助成する。

ただし、これらの補助について生産者たちの間では「必要な額が100%もらえるわけではない」「生産者が被害から立ち直れるよう支援拡充が必要」と語られている。

ある養鶏農家は「補助を受けるには、きちんと防疫対策をとっているか、鶏舎はきちんと修繕されているか、十分な消毒体制をとっているか、など事細かなチェック項目があり、重箱の隅をつつくように検査される。そして十分でないと判断されると減点され、交付額が減らされる仕組みになっている。小規模な個人経営農家ほど人員も少なく鶏舎も古いため、減点ポイントが多く、1羽あたりの補助金が減らされてしまう」と危惧する。実際に2020年シーズンに高病原性鳥インフルエンザ感染が確認された52事例のうち、27の農場で国からの手当金や特別手当金が最大で20%減額されている。

また別の養鶏農家は、「他県では感染した鶏を埋却するときに、埋める場所を農家が自分で確保しなければならないところもある。そのために土地を購入したが、地域住民から反対され、結局そのまま養鶏をやめたケースもある。毎年のように鳥インフルが全国で出ているなかで、今の支援体制は十分とはとてもいえない」と話していた。

その他の支援事業では、日本養鶏協会による「家畜防疫互助基金支援事業」もある。生産者がみずから積み立てをおこない、国もそれと同等額を積み増しして発生農場が経営再開までに必要な経費等を相互に支援する「共済」のような事業だ。それぞれの農場の形態や規模によって積立金の単価が設定されている。鳥インフルエンザが発生した農場が鶏を導入し経営を再開するまでにかかる固定費等の支援や、殺処分した鶏を焼却・埋却するために生産者が負担した経費の支援をおこなう。

だがこの基金についても、2020年シーズンに過去最大規模の被害によって987万羽の殺処分がおこなわれたさいに、ある養鶏場では羽数に応じておよそ200万円もの積み増しを迫られるなど、生産者負担は増えている。

養鶏農家の社長は「もしうちの鶏舎で今年鳥インフルが発生したら、いくら国や県からの支援があったとしても生産を再開できるかわからない。殺処分が終わり、消毒や鶏の導入、陰性の証明が完了して普通に再開できるまでにだいたい半年はかかる。うちは3カ月遅れでエサ代の支払いをしているので、感染が発覚して営業が止まった状態でもエサ代を支払わなければならないが、そのお金をどこから確保するのかという問題が出てくる。おそらく同じような問題が生じる養鶏農家は多いと思う。今はとくに飼料代が過去最高に高騰してただでさえ経営が傾きかけているのに、鳥インフルまで発生してそこから生産を再開させることは困難だ。養鶏農家にとっては最悪の条件だ」と話していた。

なぜ近年急増したか 大規模化による弊害も

日本国内における鳥インフルエンザは、2004年に山口県の阿東町で79年ぶりに発生した。その後国内では感染が散発していたが、ここ数年で急激に感染が増加している。高病原性鳥インフルエンザの発生にともなう鶏の殺処分は、2020年シーズンに約987万羽が殺処分され過去最多。さらに2021年シーズンが189万羽殺処分と過去2番目に多かったが、今シーズンはすでにこれをこえる殺処分がおこなわれており、このまま感染が拡大すれば2020年シーズンをも上回る過去最大規模の感染拡大も危惧されている。

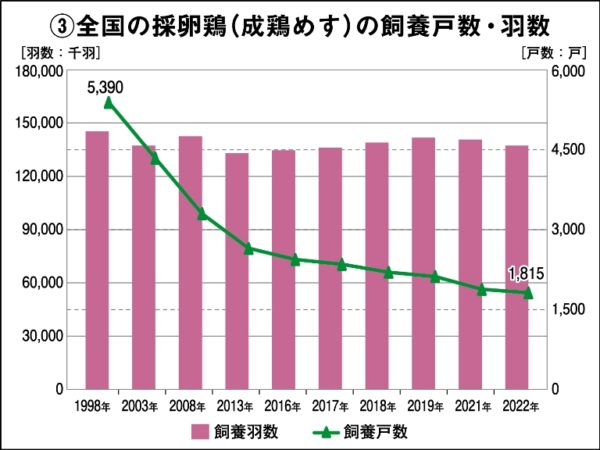

このように被害が拡大し、殺処分羽数が膨れあがる現象の背景には、農場が大規模化していることも要因との指摘もある。全国の採卵鶏の飼養戸数と羽数の変遷【図3】を見てみると、1998年には5390戸あった養鶏場が、今年までに1815戸まで減少している。一方で、飼養羽数はほぼ横ばいとなっており、1戸あたりの平均飼養羽数が大幅に増えていることがわかる。

下関市の養鶏農家は「昔から卵は“価格の優等生”といわれ、生産費などと関係なく需要に対して全農が価格を決めてきた。その結果、利益を出すために薄利多売の傾向が強まって農場の大規模化が進み、一方で小規模農家は淘汰されてきた。一昨年、今年と一つの農場だけで百万羽をこえる殺処分がおこなわれている。数十万羽の殺処分などざらで、結果的に殺処分羽数が膨れあがる。これほどの大規模農場で突然生産が止まれば、その農場に関係する運送業者や加工場、ヒナやエサを納入する業者の経営にとっても大打撃だ」と話していた。

また、昨年から世界規模で鳥インフルエンザが大流行している背景には、鶏の「家畜化」が進められるなかで品種改良が重ねられ、種の均一化が世界規模で進んでいることが関係していると指摘する生産者もいる。ある養鶏農家は「野生の渡り鳥が鳥インフルエンザを持っていても死なないが、家畜である鶏が感染すると死んでしまう。これは品質を追求する過程で優秀な種を掛け合わせて全世界で似たような遺伝子を持った鶏が増え続けており、そのなかでウイルスへの耐性も弱くなっている可能性もあるのではないか」と指摘していた。

実際に、日本の採卵鶏のほとんどは、海外で「品種改良」された外国鶏種だ。国産鶏種の卵は市場の数%ほどしかないといわれている。世界中の採卵鶏のほとんどはオランダのヘンドリックス・ジェネティックス社とドイツのEWグループの2社が占めており、この2社で作られた「原種鶏」あるいは「種鶏」が世界中へと輸送されている。この大手2社が「原鶏種」に卵を産ませて「種鶏」を増やし、その「種鶏」からさらに卵を産ませて孵化した雛が、「食用卵」を産む採卵鶏として養鶏場に運ばれる。採卵鶏は、卵を少しでもたくさん産む育種をピックアップし、ごく少数の鶏を交配・増殖させ、限られた遺伝子を大量に産みだすという状態にある。これらが世界各国で大量に飼養されているため、環境への適応能力を欠き、病気や伝染病などへの耐性も低下する。こうした一連のサイクルや環境が鳥インフルのウイルスに対する抵抗力を弱める要因になっているとの指摘もある。このような問題は、肉用鶏のブロイラーや、和牛など様々な家畜をめぐって問題視されるようになっている。

下関市の養鶏農家は「新型コロナのように、ウイルスの変異によって鳥インフルの感染力が強くなっているという見方もあるとは思うが、鶏がウイルスに弱くなっているのは確かだと思う。大規模化、グローバル化を追求するあまり、鳥インフルエンザの被害が今後人間の力では管理しきれないようになっていく危うさも感じる。畜産業界に携わる者として、もちろん売上などお金のことも大切だが、“最後は人間が食べるもの”だということだけは忘れてはいけないと思う。日本国内で安心・安全な食料を生産することは畜産業に携わる者の使命だと思う」と話していた。

2020年シーズンを上回る過去最大規模の鳥インフル被害拡大の危機が迫るなかで、全国の養鶏農家やその関係業者、自治体職員の不安が強まっている。ひとたび感染が発覚すれば、その農場だけでなく周辺の農場など地域経済全体にも大きな打撃を及ぼしかねない事態となる。

すでに日本の生産現場では、一昨年からの飼料をはじめとする生産資材の高騰によって経営圧迫が深刻化している。これに加えかつてない鳥インフルエンザ被害拡大が懸念されるなか、日本国内の食料自給を守り、安定供給を保障するために国による生産者支援制度拡充が喫緊の課題となっている。