「全国オーガニック給食フォーラム 有機で元気!」(事務局・オーガニック給食マップ)が10月26日、東京都中野ZERO大ホールで開かれた。会場に1000人が詰めかけたほか、全国61カ所のサテライト会場と個人向けのオンライン参加も含めて約40000人が参加した。給食のオーガニック化の運動を広げてきた母親たちや市民、JA関係者、有機農業団体だけでなく、北海道から沖縄まで各市区町村の関係者や首長の参加は50をこえ、与野党の国会議員、農水省や文科省職員も参加し、地域から始まった運動が国を動かす大きなうねりとなって広がっていることを反映した。

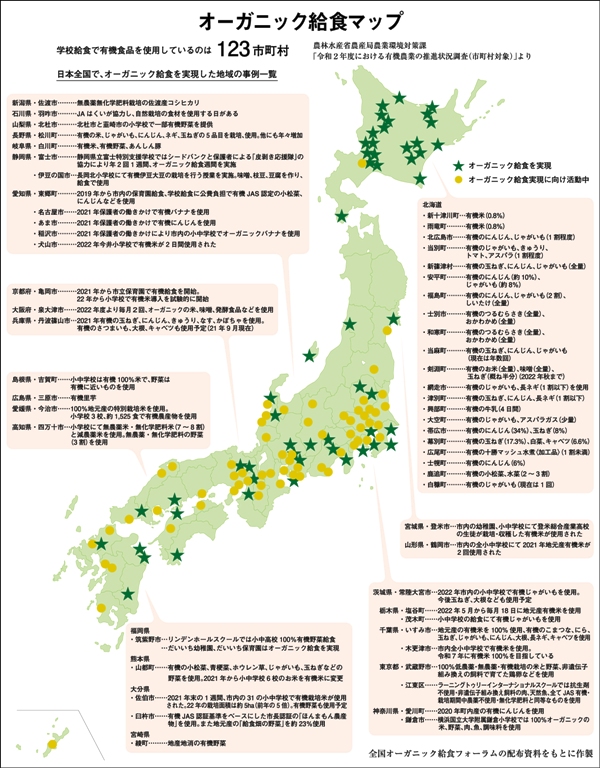

政府は「みどりの食料システム戦略」で2050年までに有機農業面積を25%にするという目標を掲げているが、現在、日本の農地における有機農地の割合は0・6%だ。そのなかで各地方から地域の自然を守り、食料生産を守り、生産者の経営を保障し、子どもたちや市民の命と健康を守るという長期的戦略と未来への展望を持って、学校給食を有機食材にする動きが広がってきた。近年ではそれが農村と都市のあり方を再構築し、輸入依存の食と農のあり方を見直し、食で地域を変え、未来を変えていく地域発の具体的かつ実践的なとりくみとして注目度が高まっている。

フォーラムは、世界で先行するオーガニック給食の動きを学びながら、日本各地の生産者、自治体関係者、学校関係者などが横につながって情報を共有し、この動きをさらに全国へ広げていく場となった。

地方から動きつくる 安心安全と自給率向上

はじめにフォーラムの実行委員長の千葉県いすみ市の太田洋市長が挨拶。同市は2018年から学校給食の全量有機米100%を実現している。

「日本全国でオーガニックの波が起こっており、いすみ市には多くの自治体からの問い合わせがある。いすみ市の子どもたちは、給食で毎日有機米“いすみっこ”を食べて、一人一日3杯までおかわりができ、完食が続いている。有機野菜も給食に提供できるようになった。オーガニック給食は、子どもたちの健康、安心のみならず、日本の農業の未来に明るい光を灯してくれる。農村でも都市でも求められているのは、有機農業やオーガニック給食にとりくんでいる多くの自治体や諸外国から学びながら進めていくことだと思う」とのべ、フォーラムの意義を訴えた。

全国各地から参加した市区町村長、国会議員らの紹介のあと、農林水産大臣政務官の藤木眞也参院議員と、「食の安全・安心を創る議員連盟」事務局の川田龍平参院議員が挨拶した。

川田氏は、有機給食を進める議員連盟をつくる準備をすすめていること、さらに有機のタネや地域の在来種を守っていくための「ローカルフード法」を国会に提出するために準備を進めていることをのべた。「国民の命と地域の産業としての農業を守るためには給食がカギを握る。有機給食を通じて未来を守っていくことができると確信している」とのべ、地域からの動きと連携して国会でも働きかけていくと語った。

フォーラムの第一部は「オーガニック給食は世界の流れに」をテーマに、フランスと韓国のとりくみが紹介された。

約20年の日本生活を経て、現在はフランス西部の農村部に暮らす前田レジーヌ氏(翻訳家、国際有機農業映画祭運営委員)が、エガリム法で加速するフランスのオーガニック給食について紹介した。

フランスでは化学肥料・農薬の大量使用への反対から、1960年代前半にフランス有機農業協会が設立され、1980年代半ばから有機農業の基準や有機認証(ABマーク)が策定された。2001年に有機農業庁が新設され、2020年までに有機農地の割合を全農地の20%にするという目標を定めたが、2021年現在、有機農地の割合は10%に留まっている。2018年にはエガリム法(農業・食品業の均等な取引及び健康で持続可能な食生活の推進に関する法律)が制定され、農業従事者や生産者の所得改善、健康で持続可能な食生活の推進、食品ロスの削減などを目標に掲げている。

学校給食に関しては、2022年1月1日までに、食材購入価格ベースで高品質の食材を最低限50%(そのうち、有機食材を20%)にすることが義務づけられた。

こうしたフランスでの給食改善の動きは、2000年に地方からはじまり、2002年に「食を通じて地域を変えよう」という共通の思いを持った地方自治体が「アンプルスビオ会」を立ち上げ、交流会や勉強を通じて有機給食の普及にとりくみ始めた。2010年半ばから、同会が年一回の全国大会で学校給食の先進的な事例を表彰し、2022年現在、138の地方自治体が会員となっている。

自治体間の交流やつながりがフランスの有機給食化に重要な役割を果たしており、同会の呼びかけで、フランスの有機認証機関が、2013年に給食認定制度を設立した。

前田氏は、フランス西部のペイ・ド・ラ・ロワール地域圏サルト県でのとりくみを具体的に紹介し、「学校給食の有機化にとりくむ以前に、学校給食の調理環境を整えること、とりくみに興味を示す調理師などの人材を確保することが最優先で、無理に高い有機食材を導入するのではなく、加工品の削減や旬の野菜などの導入から始め一歩一歩とりくんでいくことが効果的だというアドバイスがあった。フランスのオーガニック給食の取材を進めるなかで、給食の有機化に向けて二つ重要なことがあると感じた。一つは首長や地方議員の積極的な姿勢、もう一つは自治体のネットワークづくりだ。その意味で、今回のフォーラムは意義が大きいと思う」とのべ、フランスをはじめ諸外国の給食をめぐる先進的なとりくみを紹介した映画『給食からの革命』を紹介した。

市民が動いた韓国 学校給食法全面改定へ

続いて韓国で市民運動によって実現した「親環境無償給食」について姜乃榮(カン・ネヨン)氏(慶熙大学兼任教授)が要旨以下のように報告した。

韓国でおこなわれている親環境給食とは、無農薬または有機農産物、水産物を使い、加工や流通も安全になるような給食をいい、かつ食材費などの経費をすべて国や自治体が負担することで親環境無償給食が成り立つ。

韓国の親環境無償給食は二つの団体が動いた。一つは、学校給食の民間委託で食中毒問題が起こったことで声をあげた親たちの運動と、もう一つはWTOで韓国のコメ輸入を懸念して、学校給食に地域産の農産物を使うことを要求する農民運動だった。

2002年に農民団体と親たちの団体が手を組み、学校の先生や栄養士も入った「学校給食全国ネットワーク」が発足し、「子どもたちに健康を。農業に希望を」というキャッチフレーズで学校給食法の改正をめざした。

だが運動は簡単ではなかった。韓国の国会議員、地方議員も消極的な人が多かった。そこで各地域から力を合わせて国を変えようと方向転換をし、住民発議の条例制定のために署名活動をし、2006年に学校給食法が全面改正となった。

学校給食を委託方式から直営にするという原則をとったのは重要なポイントだ。世論の関心の高さから、地方選挙や大統領選の公約にも給食が盛り込まれた。給食を公約に入れない候補については市民が落選運動をした。そして、ほとんどの首長が、無償給食をやるという公約を掲げて当選し、最初は小学校から無償給食が始まり、中学校へ、高校へ、今年は幼稚園まで広がった。

姜氏は、「韓国の農林部の2018年度の調査報告では、韓国で親環境農産物の使用先は学校給食が4割でもっとも多かった。日本でも韓国でもオーガニック農産物を増やすためには、学校給食を有機化することがいかに大事かがデータからわかる。そして農業を変える、国を変えるためには、学校給食をどうするかが大事ということだ」と指摘した。

ソウルでは、学校給食だけでなく、公共給食(高齢者施設等)でも親環境給食をとりいれ、農村の自治体と直接取引して、地方の自治体を生かすとりくみをはじめたという。それによって農家の収入が13・3%ほど増え、子どもたちも親たちも、自分が食べているもののルーツがわかるので、消費するだけの意識から、生産者や農業への関心が高まった。

また韓国ではもともと貧困層の子どもを対象にした無料給食があったが、これがいじめや排除にもつながっていた。無償給食にしたことで、平等教育につながり、普遍的な福祉の実現にもなった。

「学校給食の運動から始まり、給食だけでは終わらない『地域を食べ物で再構築する』という哲学を持った。学校給食の枠をこえて公共給食(高齢者施設、福祉施設)もすべて親環境給食にする方向性が生まれている。フードプランで、都市と農村の共存、持続可能な社会をつくることへと認識が変わってきている。今、あたりまえのことがあたりまえにならないことが多いが、仲間を信じて一緒に頑張っていけば、日本でも韓国のようにできるのではないか」と訴えかけた。その後、韓国の給食をめぐる運動を記録したドキュメンタリー『希望の給食』が紹介された。

日本各地の先進事例 全給食の有機米使用も

全量有機米の使用が実現した千葉県いすみ市の学校給食(いすみ市提供)

第二部では「日本でも広がるオーガニック給食」をテーマに、全国各地の実践が報告された。

前半では給食改革にとりくむ四つの自治体のビデオレターが放映された。宮崎県綾町、愛媛県今治市のあとに、千葉県木更津市、新潟県佐渡市のとりくみが紹介された。

木更津市(人口13万5000人)では、2016年度に「人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に関する条例」(通称オーガニックなまちづくり条例)を制定し、市内公立小・中学校(全30校)の学校給食米の有機化に向けて2019年度からとりくみをスタートし、令和7、8年ごろには全量有機米に切り替えることができる見通しがたってきたという。有機米の仕入れ価格の差額は市が財政負担している。担当職員は「いすみ市のとりくみを参考にした。新型コロナなどで物流が停滞し、その回復が見えないなかで、地元でとれたものを地元で消費していくことは、子どもたちの健康にとっても、農業振興、環境負荷の軽減、ブランド化につながっていいことづくめ」と話した。

新潟県佐渡市佐渡島では「朱鷺(トキ)と暮らす郷づくり認証制度」を進め、田んぼやその周辺にトキが餌を採れる環境をとり戻すためにとりくんできた。トキを増やそうと頑張っても農薬を使っていたら増えない。農薬を使わないコメづくりをするために、佐渡農協がネオニコチノイドの販売をやめることを決めた。田んぼの環境が変わると赤とんぼをはじめ多様な生きものが増え、一度絶滅したトキ(野生)が、今では500羽をこえた。

ある生産者は「子どもにいいものを食べさせるのが大人の宿命」だと語り、佐渡市の渡辺市長は「子どもたちが食べる物を優先的に考えていく。6月の1カ月ほど無農薬のコメを子どもたちに食べてもらった。するとある母親から“市長ありがとう。子どもが少し発達障害を持っているが、少し落ち着いた”と声をかけてもらった。給食のコメを全量まかなえるような方向性でやっていきたい」とのべた。

食育や地域振興にも 国内農業守る突破口に

第二部の後半では「オーガニック給食奮闘記」と題した座談会が持たれた。ファシリテーターは島村菜津氏(ノンフィクション作家)で、秋山豊(JA常陸組合長)、鮫田晋(いすみ市職員)、杉木悦子(学校給食地産地消食育コーディネーター)の3氏がスピーカーとして登壇し、生産者、行政、学校栄養士それぞれの立場から意見を交わした。

茨城県常陸大宮市のJA常陸(組合員5万人超)は、子会社のアグリサポートが有機野菜の生産を始め、2022年7月に市内の小・中学校にじゃがいもを提供し、今後、学校給食への供給基盤をつくり、オーガニック系の販路拡大を進めようとしている。東京の消費地に近いエリアでの有機農業の挑戦は先進的であり注目されている。

有機農業にとりくみ始めた理由について秋山氏は、自分が養蚕農家の生まれで、昭和40年代に中国の絹織物が輸入自由化となり、繭が1㌔3400円から20年ぐらいかけて1㌔140円まで下落し、養蚕農家が離脱していった経験を語った。

そして「TPPに反対していたときに、関税引き下げによって日本の農業は壊滅的になるという試算があり、極めて大規模な農業か、有機などの付加価値をつけた農業しか生き残れないという話を聞いた。TPPでは10年ごとで関税を下げていくが、養蚕業と同じように20年かけて日本の農業を安楽死させているようなものだ。われわれ日本の農民はどうやって生き残るのか、そのことを真剣に考えないといけない。茨城県の大井川知事も付加価値をつけた農業について発言し、常陸大宮市長が給食をオーガニックにするという公約をかかげて当選したこともあり、オーガニックが必要だと思うようになった」とのべた。

生産者の立場として、給食の有機化に向けては、首長との連携やしっかりとした自治体の予算化が不可欠であることも強調した。今、茨城県内でも少しずつ有機農業や学校給食を有機化する動きが広がりつつあることも紹介した。

秋山氏は、「この50年間で化成肥料や農薬が入り、農業環境が大きく変化してきた。それが大きな間違いでやり過ぎたということだ。環境を破壊したことによって梅雨が1週間しかなく、一等米が1割しか出ない地域がある。これ以上環境を壊すと生産できなくなることを農民が気づかないとダメだ。有機農業に舵を切り直さないと、日本の食料が供給できなくなる」と強調した。

いすみ市職員の鮫田氏は、ゼロから有機農業を始めたが、誰もやれない仕事でも自分がやるしかないという気持ちを持って販路開拓や食材発注のコーディネーター、食農教育などもしてきたことをのべた。

「(慣行農家と有機農家の)対立軸をつくらないことを大事にした。有機農業がすばらしいからやるべきだという主義主張の対立ではなく、地域の農業の困りごとが有機農業というやり方で改善されていく可能性があるというところから慣行農家の方が新たに有機農業にチャレンジされている。自然と共生する町という大きな方向を定めたことで、いすみ市の農業をどうするか、いすみ市をどうしたいかという損得のないところで繋がっている人同士なので、楽しく仕事ができる」

「全国の水田の2%を有機にすれば全国で100%有機米給食が可能になるという試算がある。この数字を多いと見るか、少ないと見るかは人それぞれだが、2050年までの有機農業面積25%に向けて、今から子どもたちが有機米を食べて育っていけば、10年後、20年後には環境負荷を意識する消費者、有機農業を支える意識をもった消費者になっていく。それは革命的なことで、それができたら2050年の有機面積25%も夢ではないと思う」と語った。

長野県の学校栄養教諭として41年間勤め、現在は学校給食地産地消食育コーディネーターの杉木悦子氏は、地域に根ざした本物の食材を活用した学校給食のために、調理師や教職員などと議論を深めながら奔走してきたことを語り、「学校給食は教育であり、子どもたち一人一人が持っている味覚(五感)を豊かに育てながら自立するための教育だ」と何度も強調した。

「給食が教育である限り、給食室が学校のなかになければ、子どもたちの学校生活は豊かにならない。子どもたちがお母さんやお父さんの後ろ姿を見て成長するように、学校で調理員さんたちの働く姿を見て、におい、音を感じとれる自校調理場の環境が整っていることが大事。韓国では民間委託から自校式に戻したというが、今、流れが変わってきている」とのべ、これから各学校で子どもたちが畑をつくってタネから食物を生産する経験をさせてほしいと訴えた。

自由化の流れ変革へ なぜ学校給食が「鍵」か

各地域の報告や関係者からの報告をふまえて、第三部では「オーガニック給食で何が変わる?」をテーマに、鈴木宣弘氏(東京大学大学院教授)と内田聖子氏(アジア太平洋資料センター共同代表)が登壇した。

鈴木宣弘氏

鈴木氏は、「なぜ学校給食が“カギ”なのか」について戦後のアメリカと日本の関係から解説した。日本の食料自給率が下がった大きな要因は、戦後アメリカは日本に対する占領政策、洗脳政策として余った食料を日本に押しつけ、日本の伝統的な食生活、そして農業をつぶしてきたからで、極めつけが学校給食だったとのべた。アメリカ政府の後ろにはアメリカの巨大穀物商社がいた。そして今、またゲノム編集食品で安全性も確認されないまま、子どもを実験台にしようとしており、最終的に利益を得るのは、特許を持つアメリカのグローバル種子企業だと明かした。

「教訓としてわかることは、アメリカの思惑を排除して、子どもたちをどう守るかだ。子どもを守らなければ国民の未来はない。そのためには、学校給食に地元の安全安心な食材を届けることで子どもの未来を守る仕組みと慣行農家を含めて農業を支え合う構造をつくることが重要である」とのべ、日本の有機農業の秀でた技術を広げつつ、地域のタネを守り、その作物を給食に提供していく循環を生み出していく意義についても強調した。

また「国が全小・中学校の給食を無償にしても5000億円にしかならない。F35を147機購入するのに6・6兆円使っており、そんなカネがあるのであれば、まず安全保障は食料ではないか。農業資材が2倍になり半年で日本の農家は4割が減る可能性がある。農業を支え、子どもを守るためには、餓死者が出ないように、戦争をしないように国家戦略としてトータルな安全保障政策の再構築が必要だ」とのべた。

内田聖子氏

内田聖子氏は、世界経済のグローバリゼーション、自由化の流れに対して、食や農、労働、経済などさまざまな角度から分析・批判してきた視点から、「問題はここからどうしていくかだ。そこに学校給食を考える意味がある。狂ったグローバル経済がつくったシステムを変えていく一番の肝は農業、食だ。食の問題が大方解決すればほとんどの問題が解決するのではないかと思っている。給食のオーガニック化は、民主的で公平で文化的な価値をすべて包括しており、すばらしいチャレンジだ。給食のオーガニック化に向き合うのは、地球規模の課題にも向き合っているということを確認したい」と語りかけた。

その後、全国各地でオーガニック給食実現のために活動する3人の母親たちが起草した「オーガニック給食宣言」が読み上げられ承認された(起草者・古田貴子〈自然栽培給食プロジェクト団体~まんま~〉、亀倉弘美〈大磯ハッピースクールランチプログラム〉、後藤咲子〈食べもの変えたいママプロジェクトみやぎ〉)。

最後に実行委員の一人である山田正彦氏(元農水相)が、今回のフォーラムが北海道から沖縄まで167名の実行委員会によって準備され、農水省、文科省、与野党の国会議員、50人近い市区町村長、農協関係者などが参加したことに謝辞をのべ、「日本も給食をオーガニックにし、無償にする大きなうねりになっていくように思う」と展望を語り、閉会した。

DXて有機食料の流通を促進するプラットフォームを構築します。