ふくもと・じゅんこ 専門は環境社会学、農村社会学。中山間地のフィールドワークを中心に地域住民に話を聞きながら研究を進めている。主な研究テーマは再生可能エネルギーと農山村の地域課題(耕作放棄地問題、獣害とジビエ事業等)について。

ふくもと・じゅんこ 専門は環境社会学、農村社会学。中山間地のフィールドワークを中心に地域住民に話を聞きながら研究を進めている。主な研究テーマは再生可能エネルギーと農山村の地域課題(耕作放棄地問題、獣害とジビエ事業等)について。

--------------------------------

2011年の東日本大震災と福島原発事故をへて、放射性物質を使わない「安全・安心」なエネルギーとして再生可能エネルギーに対する関心が高まった。そして政府が2012年7月から固定価格買取制度(FIT)を開始し、国の政策的支援が始まるなかで、再エネの導入が進んでいった。その後、太陽光発電が増えすぎて電力会社が出力制御をおこなったことなどで、導入がいったん頭打ちになったが、昨年11月に菅首相が「カーボン・ゼロ」をサミットで国際公約し、「脱炭素社会」への転換がいわれるなか、再エネが再度注目されるようになった。

しかし、再エネ自体に問題がないわけではない。地元下関市の安岡地区でも洋上風力発電に対して地元の人たちによる反対運動がずっとおこなわれている。下関だけでなく、大規模な風力発電やメガソーラーに対しては日本各地で反対運動が起こっている。地域住民がメガソーラーや風力発電のための大規模な森林伐採による自然破壊を懸念し、実際に大量の雨が降るたびに土砂災害などが発生するなか、一定の規模以上の再エネの設置を条例で禁止する自治体が急増。それは2017年から2年余りで2倍になった。

社会学は人間関係を見る学問で、その中でも特に環境社会学は地域住民の立場に立って問題を考える。再エネ導入に関する課題として、各地で起こる再エネの建設反対運動を見ても、エコとはいうが従来型の開発、つまりダムや原発建設と変わらないという側面が否定できないと指摘されている。また、地域外から事業者がやってきて地元住民との合意形成をないがしろにする問題や、事業者が原状回復に十分に責任を持たないかもしれない懸念(FITの20年間を過ぎると施設をそのまま放置してしまう)などの指摘もある。

広島県で2つの小水力

さて、これに対して小水力発電だが、中国地方では今から50~60年前に小水力発電事業の高まりがあった。その背景に農山漁村電気導入促進法という法律ができたことがあり、それを利用して中国地方に94カ所の小水力発電所がつくられた。当時は山間部に電気がまだ届いていないという事情もあって、精力的につくられたそうだ。その小水力発電所が現在53カ所にまで減っており、赤字経営のために維持が困難であるという問題に直面している。

しかし、逆にいえば53カ所の小水力発電が60年間も稼働してきたわけだ。今回どうしてそれが可能だったのかに注目してみた。広島県の二つの事例を見てみたい。

一つは東広島市にある志和堀発電所だ。太田川水系三篠川から取水して発電用水路を新設し、その水路からパイプで水を下ろして(落差25㍍余)水車を回して発電している。もう一つが庄原市にある口南発電所で、灌漑用水路の水を使って発電している。

東広島市にある志和堀発電所

水路から下の発電所にパイプで水を降ろしてタービンを回している。その水は川に戻している

志和堀発電所は地区の住民が組合をつくって所有している発電所だ(今年から広島ガスが管理運営し、改修してFIT申請の予定)。稼働開始は1954年で、出力は95㌔㍗。一方、口南発電所は庄原農協が所有している発電所だ。稼働開始は1962年で、出力は同じく95㌔㍗だ。

両方とも発電した電気はすべて中国電力に売電しており、売電単価は志和堀発電所が11・85円/kwh(2013年時点)、口南発電所が11・27円/kwh(2015年時点)。今、小水力はFITを活用すると34円+税(全て新設の場合)だが、昔からある発電所はそのままではFITにのせることができない。

志和堀発電所がなぜ60年間やってこれたかの理由だが、まず第一に「発電所の独立」。かつて志和堀発電所は志和堀農協が所有していたが、三村が合併し、三つの農協も合併。そのとき発電所だけは地域で独自に持つことにしようということで、1966年に農協から独立し、地域住民主体の志和堀電化農業協同組合をつくった。2014年時点で地区の約7割の住民、約300戸が組合員になっている。

第二に、売電収入は地域に還元すると決め、防犯灯を設置することと砂糖を各戸に毎年2袋ずつ配ることにした。分離独立当初は、地区内の商店の中から順番に手袋、帽子、調味料、洗剤などを購入して組合員に配っていたそうだ。

第三に、監理人は3人交代制で、寝泊まりしながら水路のゴミを取り除くなどの管理をしている。監理人雇用のルールだが、はじめは一世帯住み込み制で、地域内の社会的弱者、つまり体が弱く十分に働けない人や戦争から帰ってきた次・三男で田畑をあまり持たない人を優先的に雇用していた。30年前ぐらいからは3人交代制で、どんな人かが地域内で知られている人で定年退職した人、となっている。

第四に、発電所役員は組合長1人(理事のうちの1人)、会計1人、理事12人(12区から1人ずつ)、監事3人。自治会や老人会などと同じで、地域の面倒見のいい人に声をかけて選出される。つまり地域の他の自治組織と役員選出の仕組みが同じで、それと同列に扱われている。全体として発電所が地域のものだと意識されるとりくみがなされており、それが60年続いた要因になっているようだ。

さて、小水力発電所導入のさい、水利権の問題が起こることも珍しくない。志和堀発電所の場合、それまで山の水を田んぼに引いて耕作していた農家が2軒あったのだが、新設した発電用水路が山とその2軒の田んぼを横断し分断する形になってしまった。そのときどうしたかというと、組合が発電用水路から新しい水路を2軒の田んぼに引くことで対応した。

発電と稲作が共存共栄

次に口南発電所を見ていきたい。

志和堀発電所では水利権が関係する農家は2軒しかなかったが、口南発電所は、小さい地域ではあるが地域の全員が水利権を持っているところから発電所の水を引いた。

広島県庄原市口和町のH集落は、農家7戸、総人口25人(2018年現在)の農業集落で、全員が田んぼを持っており、うち5戸が現在も稲作を続けている。だから水の必要性が大きく、地元の水利権が強固だ。また、ここでは地域の人々が小水力発電所を所有しているわけではなく、発電所は農協が事業主体者であり、利益も農協が得ており、その利益は農家に直接還元されるわけではない。

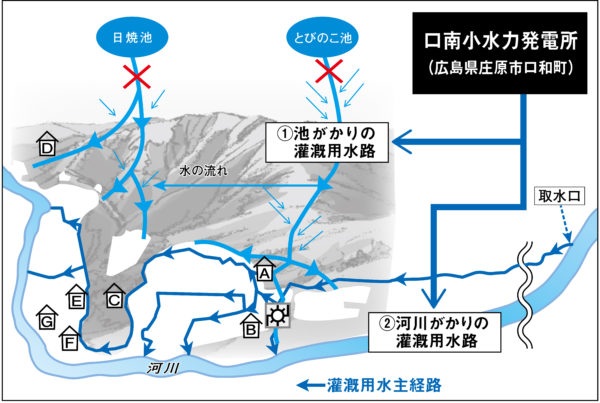

7軒の農家は二つの水利を利用して稲作をやっていた。一つは山の上にため池があり、そこから灌漑用水路を引いてその水を使っていた。もう一つは江の川水系萩川から取水して灌漑用水路を引き、その水も使っていた。そこに、どの家からも上流部(地図では右側)に当たる場所に発電所をつくる計画が持ち上がった。水利権がからむと予想される事例だ。

口南発電所

口南発電所に流れ下る水路。発電所を通って川に流れ込む

小水力発電所が導入される前、灌漑用水路は土水路(土で掘っただけ)だった。だから水が漏れることもしばしばで、水が足りなくなって困っていた。また、水路が長く管理がたいへんという問題があった。

そこに農協から小水力発電所設置が提案された。発電所設置にともなって、川から引いてくる灌漑用水路の約1㌔(発電所までの部分)をコンクリート製に改修すること、ゴミ掃除などの管理も農協がやること、また水不足のさいは発電所を止めて田んぼの灌漑を優先させることを持ちかけた。水で困っていた農家は小水力発電を受け入れた。農家は「稲作を主な生業にしていたので、水が安定して助かった」といっていた。

発電所が導入された後、発電所と共通の、川からのコンクリート製灌漑用水路の方がため池からの用水路(土水路)よりも流量が大きく、安定していることがわかった。そこで、この河川がかりの水路をより使いやすく整備していく戦略をとることにし、集中的に投資して水路を一本化し(ため池は埋め立てた)、七軒の農家にかかわる水路をすべてコンクリート化した。

また、これはどこもそうだと思うが、七軒の農家は稲作のために毎日のように灌漑用水路の見回りをおこなっている。水不足のさいには発電所を止めるとの約束だったので、それが守られているかどうかを確認するために発電所も見に行っている。発電所に不具合があれば、すぐに農協に連絡する。

以上のことをまとめると、口南発電所が六〇年続いたわけは、第一に、小水力発電所の導入で地元が水に困らなくなった(地元の利益になった)こと。第二に、農家は自分たちの田んぼのために日常的に水供給不足の予防をしているわけだが、それが結果的に発電所の維持管理につながっていることだ。つまり、小水力発電と稲作とが共存共栄の関係になっているわけだ。

灌漑用水路を発電所と共通のものに一本化し、そこを集中的に整備することで農業はより集約的になり、地元の利益が確保された。しかしもう一面として、農家は農協管理下の水路に依存する発電所ありきの農業になり、事業主(農協)に水の主権を握られてしまったのではないか、という懸念が出てくる。

そこで農家はどうしているかというと、各農家は自宅の庭に池を持っており、池では鯉などを飼っている。この池は発電所と同じ水路から水を引いているので、池の水量が減ったり、水が濁ったりしたらすぐにわかる。つまり地元の農家は、自宅の池を利用し続けることで、毎日農協管轄の水路の水質や水量のチェックをおこなっていることになる。これは農協管轄の水路に何か問題が起こったら、すぐに発見し対処させるシステムになっている。この池は農家を訪問する農協職員や保守員へのプレッシャーにもなっているという。それは水利用における主権を手放さない工夫といえるのではないか。

広島県の2カ所の小水力はいずれも95㌔㍗だが、小水力は100㌔㍗前後から採算がとれるといわれる。それは1~2㍍間隔ほどの水路があれば可能だ。元々ある水路を有効活用してそこに発電所をつくるのが一番いいし、多くがそのようにやられている。口南発電所のように水路をコンクリート化することに不安を感じる人もあるかと思うが、小水力のために無理矢理コンクリート化するのは問題だが、近年では、ほとんどの灌漑用水路がすでにコンクリート化されており、それを利用すればよい。それに同じ水力でも巨大なダムをつくる巨大水力発電は環境に大きな負荷をかけるが、小水力の場合はそれとは規模が違う。規模の問題が大きいと思う。

ただ100㌔㍗の小水力発電であっても、初期投資が億単位で必要になる。そこは県や市町村の補助金などのバックアップが必要だと思う。

岐阜県の新しい取組み

次に新しいとりくみとして、岐阜県郡上市石徹白(いとしろ)地区の小水力発電所を紹介したい。

石徹白地区は地域が主体となって4つもの小水力発電を次々と導入し、それをもとにした地域起こしをおこなっていることで注目を集めている。4つの小水力の発電量は、2・2㌔㍗、800㍗、125㌔㍗、63㌔㍗である。

石徹白地区は約100世帯、人口300人弱の山奥の過疎中山間地域だ。石徹白地区の持つ4つの小水力発電所のなかでも、2016年に稼働が始まった石徹白番清流発電所は、集落のほぼ全戸が加入・出資して2014年に新設された農業協同組合「石徹白農業用水農業協同組合」が事業主体となって設置された。これも農協の組織ではなく、電化農協が小水力発電を所有していた志和堀と同じように、約100世帯からなる地域組織だ。

現在、この発電所で発電された電力はすべて売電されており、この一つの発電所のみで集落全体で使う電力を上回る発電量がある。売電収入は、地域内の耕作放棄地の再生事業に使う計画が立てられている。小水力発電による地域起こしをきっかけに、見学者だけでなく移住者も増え、10世帯以上が増加した。地域主導の小水力発電導入によって地域社会にプラスの相乗効果がもたらされている。

小水力発電の現場を見てみると、多くの場所では発電所と地域の人々の生活が有機的に結びついていた。とくに水という資源は農業にも生活にも不可欠で、発電所の持久性(途中で放り出しにくい)という特徴が生まれやすいのではないだろうか。そのことを踏まえると、小水力発電の豊かな可能性は農山村地域にこそあるのではないかと思う。持久性という、普及において重要な要素を満たすことのできる能力を地域社会は持っている。メガソーラーなどの環境破壊的なものは論外、ということになる。

つまり、国や民間企業から見た再生可能エネルギーの論理はいろいろあるわけだが、農村の側、地域に住んでいる人々の側から見た場合、再生可能エネルギー普及の条件は、第一に、開発が地元の利益になること。それもお金がもうかるかどうかだけでなく、水利が安定し農業が発展して地元が活性化するというような、お金にかえられない価値を生むかどうか。第二に、資源利用の主権を事業主に渡してしまうのではなく、地元がそれを確保し続けること。その二つが大事なポイントではないか。

現在、住民の反対が多い再エネ事業だが、この二つが必ずセットになって満たされていけば、農村側も受け入れることができるものがあると思う。再エネ事業は一度導入されてしまえば地元の人々がずっとつきあっていかなければならないものなので、地元の意見が一番尊重されるべきだと考えている。