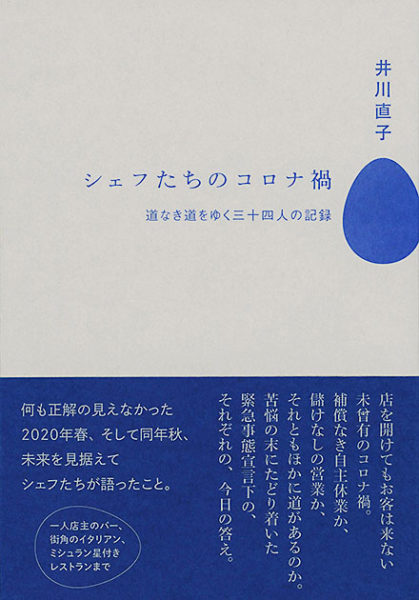

本 書は東京がコロナ対策の緊急事態宣言下にあった昨年4月7日からの約50日間、食と酒に関するエッセイを書いてきたライターが、都内の34人の飲食店店長やシェフたちと会って聞いた生の声をまとめたものだ。飲食店といっても、有名なフランス料理やイタリア料理の店あり、居酒屋や焼き鳥屋、割烹料理屋や寿司屋あり(外食大手はなし)。オープンしたばかりの店もあればこの道数十年の老舗もあり、開店20周年の節目を迎えた店もある。10月の追加取材も含めて整理し、一冊の本になった。

書は東京がコロナ対策の緊急事態宣言下にあった昨年4月7日からの約50日間、食と酒に関するエッセイを書いてきたライターが、都内の34人の飲食店店長やシェフたちと会って聞いた生の声をまとめたものだ。飲食店といっても、有名なフランス料理やイタリア料理の店あり、居酒屋や焼き鳥屋、割烹料理屋や寿司屋あり(外食大手はなし)。オープンしたばかりの店もあればこの道数十年の老舗もあり、開店20周年の節目を迎えた店もある。10月の追加取材も含めて整理し、一冊の本になった。

この1年あまり、これまでに経験したことのない苦境に立たされたのは、全国の飲食店も同じだろう。なかでも東京の場合、昨年3月24日に東京五輪の1年延期が決定されると、翌日に小池知事が「感染爆発の重大局面」として外出自粛を要請。続いて4月7日の緊急事態宣言が5月25日まで続き、8~9月と11月、年末年始には時短営業要請(午後10時まで)、さらに今年に入って二回目の緊急事態宣言(午後8時までの時短要請。1月8日~3月21日)。この時短要請は4月11日まで続き、そのまま蔓延防止等重点措置(午後8時までの時短要請。24日まで)に突入し、そして三回目の緊急事態宣言(酒類提供店は休業要請、他は午後8時までの時短要請。4月25日~6月20日)と、ほぼ規制のかかりっぱなしである。

シェフたちは、「パリやロンドンの料理人仲間は、ロックダウンされても補償と休業がセットだから安心して休めるといっていた」から、日本でもそれを期待したという。ところが緊急事態宣言発令後も、飲食店は休業要請の対象外。休業は要請しないので補償もしないというやり方で放置された。都は時短営業の要請に応じた店には協力金として50万円の支給(2店舗以上の事業者は100万円)を発表したが、たとえば渋谷区の場合、20坪の店なら家賃は平均でひと月68万円余かかる。

雇用調整助成金についても多くのシェフが意見をのべている。給料の90%が助成されると誤解している人が多いが、雇用主の支払義務は給料の60%なので、60%の90%、つまり54%の助成であり、それも全従業員の給与の平均の54%。しかも必要書類が多く手続きも繁雑で、対象条件は厳しく、そのうえ窓口も大混乱。加えて申請方法の変更などもあり、途中であきらめた店主もいる。その高いハードルをこえてなお、支給までに3カ月かかる。

飲食店は家賃、人件費、厨房機器のリース代、光熱費、開業費用の借入返済といった固定費に加え、毎月出ていく食材や酒の仕入れ費用も抱えている。売上が止まれば今月の支払ができず、廃業に追い込まれかねない。貯金を崩しつつ補償なき自主休業とするか、それともお客激減のなか時短要請に応えて営業を続けるか--の究極の選択を迫られた。

本書に登場する34人の選択はそれぞれだ。休業した店も営業を続けた店も、テイクアウトやデリバリーに転換した店もある。ある店は、最大限のコロナ対策をして最低限のお客の人数で営業を再開することにし、その告知文では何度も謝っている。というのも「ご家族をコロナで亡くされた方や医療従事者の家族の方から“飲食店が営業を続けるから感染が止まらない”と思われるかもしれない」からだ。なかには自粛警察なる人々に心ない仕打ちを受けた店もある。

それでもピンチをチャンスに変えようとするシェフたちの工夫はとどまるところを知らない。ある焼き鳥屋の店主(フレンチに通じる肉焼きの理論と、緻密な味の構築による新しい焼き鳥の世界を見せてくれる職人)は、焼き鳥屋から昼間から開ける食事処に変身し、テイクアウトも始めたが、テイクアウトをきっかけに地域全体を盛り上げるとりくみを思いついた。界隈の50店舗の飲食小売店によるテイクアウト祭りをやって街を元気にさせている。「近所の人たちと顔をあわせて、声掛け合って、お互いに人情も知っている、そういう関係がピンチのときに助けになってくれるってことです」

他の店主の意見を見ても、極限の場に立たされたとき、自分のことよりみんなのことを考え、行動するその心意気が胸を打つ。

「僕らはお客さんに喜んでもらいたい、幸せになってもらいたいからレストランをやっている」「動かないように、会わないようにと息を潜めるような毎日で、元気をなくしている人たちを何とか応援したい。そのとき、自分たち料理人にできるのはやっぱり“食”ですよね。僕らの料理が笑顔をつくってくれればいいなと。嬉しかったのは、僕の思いにスタッフが賛同してくれたことです」。そもそもレストランとは、心と体を回復させるというのが語源だ。それはまた、子育て中の若いスタッフを店の宝として、将来の担い手として大切に育てることにも通じているようだ。

また食材を提供してくれる生産者との関係をのべるシェフもいた。「店を開けているもう一つの理由は、生産者とのつながりを絶ちたくないから。僕がやめたら彼らの食材の行き場がなくなってしまう。生産者のおかげで僕らはレストランをやっていけている、その関係を守りたい」。あるイタリアンレストランは、飲食店が休めば生産者や輸入業者が困る現実を痛感し、信頼する生産者の野菜やワインを販売する新店舗を立ち上げた。シェフたちの言葉は、食文化を守るというテーマにも発展していく。

「映画も演劇もそうだけど、文化というのは不要不急といわれるが生きるエネルギーになる。いいものを観た、心の底から感動した、レストランや居酒屋でいえば“おいしいものを食べて呑んで、また明日から頑張るぞ!”と湧き上がる活力は生きていくうえで必要なものだ」「あのお店の、あの味、って大抵はささやかで名もないけれど、それぞれの人にとっては人生の思い出そのものにもなる。部活の帰りに先生が連れて行ってくれたラーメン屋の味とか、そういう街の食文化が消えるのは、街のためにもよくない」「飲食店は世の中の灯りです。心が救われたり、ほっとしたりする灯り。世の中に必要なこの灯りを消さないぞ! と表明する、これは僕の意地でもあります」

バブル崩壊やリーマン・ショックとも違い、コロナ禍ではみんな等しくダメージを受けたが、逆にそれが一緒に手探りしていこう、助け合って前を向こうという機運につながっている、とあるシェフはいう。そして、身のまわりでいつも支えてくれるのは誰なのか、誰がいったいこうしたみんなの生活を踏みにじっているのか、ということも浮き彫りにしている。

この本に収録されているシェフたちの珠玉のような言葉のかずかずは、これからの生き方を考えるうえできっと参考になるはずだ。巻末には34の店の名前と住所、連絡先の一覧あり。

(文藝春秋発行、四六判・382ページ、定価1900円+税)