かつて「世界第3位の経済大国」と呼ばれた日本がいまや主要国で最低レベルの所得水準となっていることが取り沙汰され、年々厳しさを増す生活実感をともなって日本社会の衰退ぶりについて論議が広がっている。今年1月、経団連の中西宏明会長(日立製作所代表取締役)が「日本の賃金水準がいつの間にか経済協力開発機構(OECD)の中で相当下位になっている」と他人事のように発言して炎上したが、大企業が労働者賃金を削る一方で、株主への配当金、大企業の内部留保、役員報酬などが数倍にも膨らみ、新自由主義のもとで残酷な搾取と富の一極集中を露骨に進めてきた結果としてあらわれている。この20年で一層の格差拡大が進んだ日本社会の現状について見てみたい。

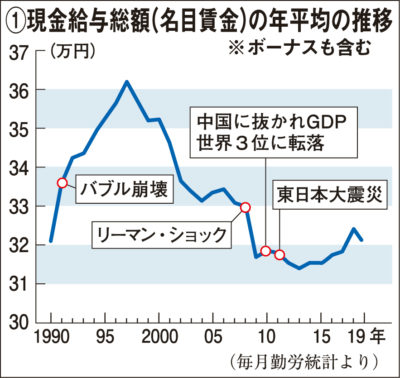

労働者の賃金は、1990年のバブル崩壊から現在まで短期的な増減をくり返しながら全体として下落の一途をたどってきた。現金給与総額(名目賃金)の年平均の推移【グラフ①参照、ボーナスを含む給与の月額平均】を見ても、バブル崩壊後の金融引き締め政策の煽りを受けて山一証券などが経営破綻した1997年の36万円台から下落に転じ、2019年は32万2689円にまで下がっている。同じ時期に労働者派遣法の緩和で、低い賃金で働く非正規雇用の比率は97年の23・2%から、2019年には38・3%にまで上昇している。名目賃金から消費者物価指数を除いた実質賃金(1人あたりの平均年収換算)となると、2001年度の約440万円から2019年度には約394万円まで下落しており、この20年間で年約45万円も賃金が削られたことになる。

労働者の賃金は、1990年のバブル崩壊から現在まで短期的な増減をくり返しながら全体として下落の一途をたどってきた。現金給与総額(名目賃金)の年平均の推移【グラフ①参照、ボーナスを含む給与の月額平均】を見ても、バブル崩壊後の金融引き締め政策の煽りを受けて山一証券などが経営破綻した1997年の36万円台から下落に転じ、2019年は32万2689円にまで下がっている。同じ時期に労働者派遣法の緩和で、低い賃金で働く非正規雇用の比率は97年の23・2%から、2019年には38・3%にまで上昇している。名目賃金から消費者物価指数を除いた実質賃金(1人あたりの平均年収換算)となると、2001年度の約440万円から2019年度には約394万円まで下落しており、この20年間で年約45万円も賃金が削られたことになる。

この日本の賃金水準は、経団連会長の言葉通り、世界主要国の中で最低レベルにある。平均年収はOECD加盟35カ国の中で24位で、先進7カ国(G7)中では最下位だ【表参照】。1㌦=105円で換算すると、米国(690万9000円)、ドイツ(562万8000円)、カナダ(558万6000円)、英国(495万6000円)には遠く及ばず、韓国(443万1000円)よりも約48万円低い405万3000円となっている。OECD平均(457万7685円)よりも約53万円も低く、「世界第3位の経済大国」といったところで所得は途上国レベルに落ち込んでいるのだ。

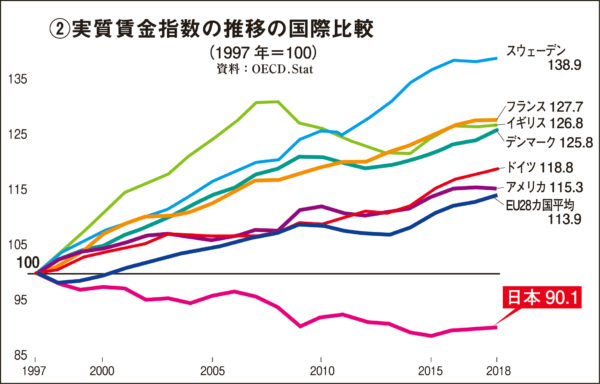

過去20年間の賃金上昇率をOECD各国と比較【グラフ②参照】をみても、スウェーデンが38・9%増、フランスは27・7%増、イギリスも26・8%増、ドイツ18・8%増、アメリカも15・3%増など各国が増加しているのに対して日本だけが9・9%減で、OECD35カ国で唯一のマイナスだ。

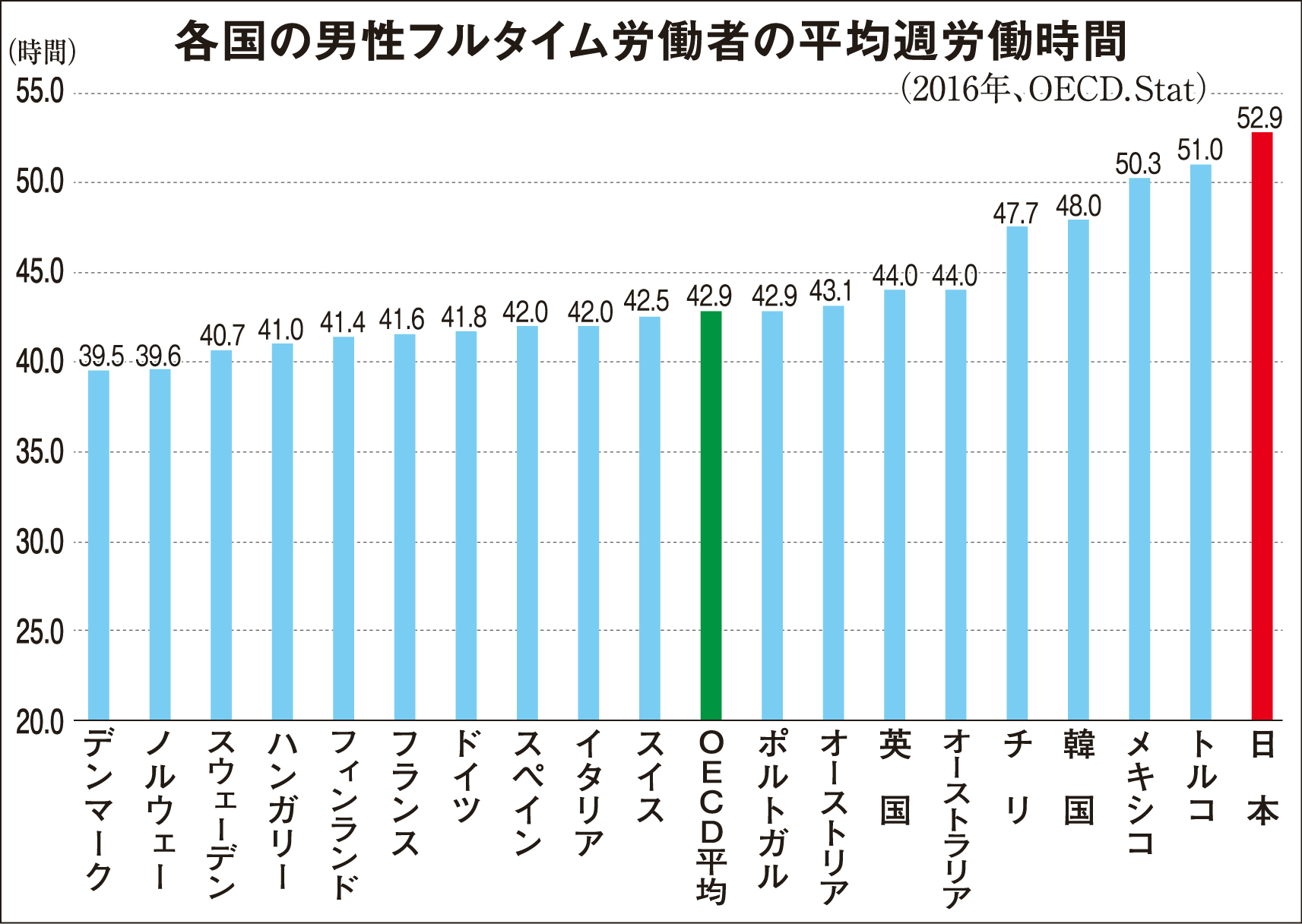

その一方、同じOECDのデータでフルタイム労働者(男性)の労働時間(週平均、2016年度)を見ると、OECD平均が42・9時間であるのに対して、日本は最長の52・9時間。日本よりも平均年収が高いデンマーク(39・5時間)よりも13時間も多く、同じくフランス(41・6時間)、スペイン(42時間)、イタリア(同)、英国(44時間)、オーストラリア(同)、韓国(48時間)と比べても群を抜いており、最も低い賃金で厳しい長時間労働を強いられていることがわかる【棒グラフ参照】。

低賃金労働が広がるなかで格差は拡大し、厚労省「国民生活基礎調査」によると、相対的貧困層(可処分所得が中央値の半分しかない世帯)の割合は、90年代は13%だったものが2012年には16・1%(6人に1人)にまで上昇した。これも主要7カ国中で米国(16・8%)に次いで2番目に高い。

貧困率を決める可処分所得(税金等を差し引いた手取り額)の中央値は1997年の297万円から、2018年には254万円となり、20年で43万円も低くなっている。6人に1人以上がその半分の年間127万円以下で暮らしていることになり、月額換算では10万5000円にしかならない。ひとり親世帯になると半数(50・8%)が貧困に苦しんでおり、これもOECD加盟国中でワースト1位だ。この低賃金のなかで税金だけが上がり、若い世代が子どもを産み育てたり、貯蓄に回す余裕もなく、少子化に拍車がかかる要因になっている。

株主配当金は6倍以上に

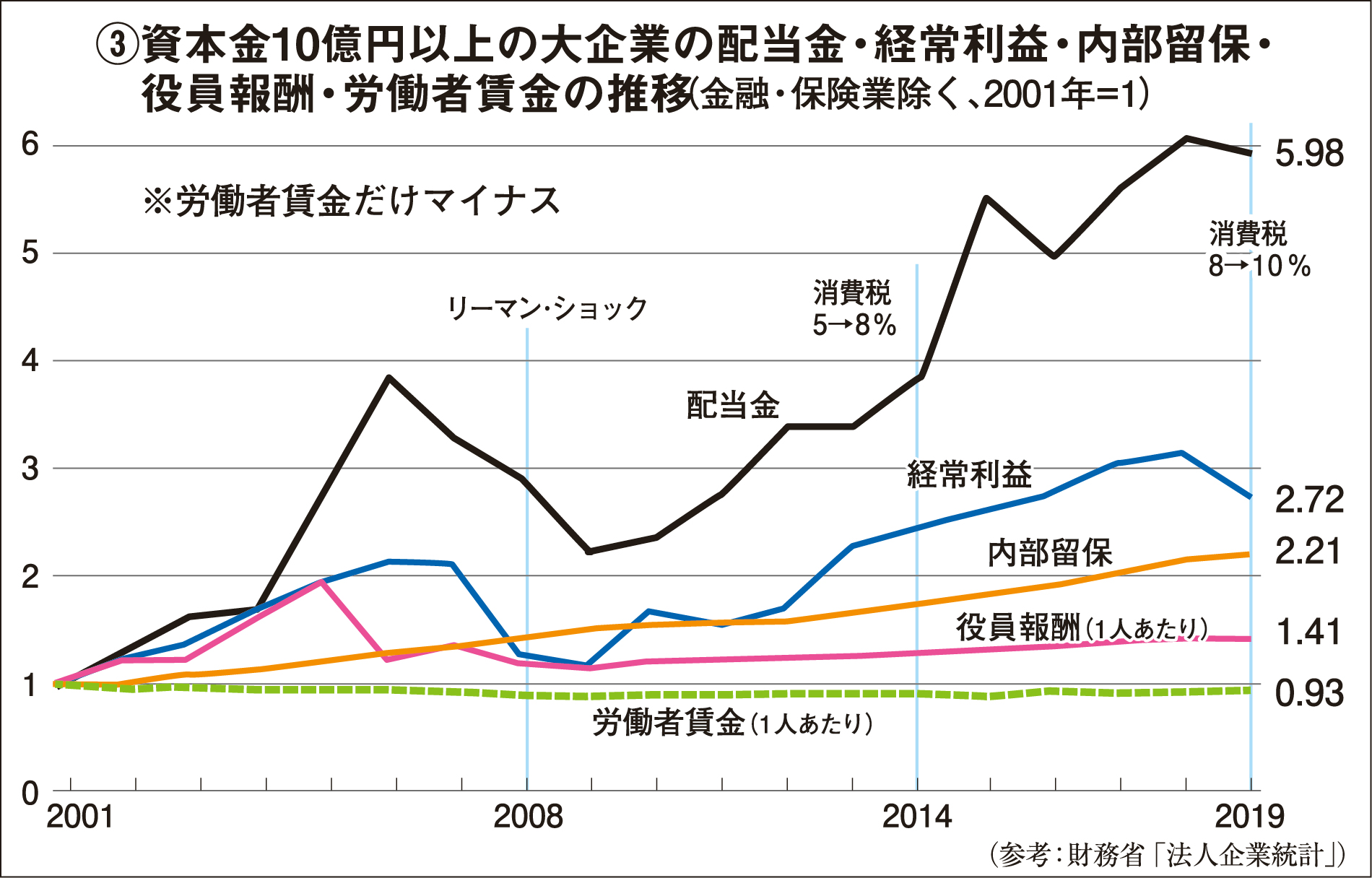

反比例するように、この20年間で急上昇したのが大企業の株主配当だ【グラフ③参照】。財務省の「法人企業統計調査」を見ると、2001年には4兆4956億円だった配当金は、断続的に上昇を続け、2019年は28兆4126億円に達した。20年で6倍以上にも膨らんでいる。2001年から始まる小泉構造改革のもとで米国流の株主至上主義が持ち込まれ、さらには12年からのアベノミクスによる金融緩和で日銀が株式市場に資金を注ぎ込み、その官製相場に乗じて海外ファンドなどが日本株を買い漁った。労働者が生み出した利益は、国内外の一握りの株主が掴みどりし、生産を担う労働者の側は、子どもを産み育てることもできない貧困生活を強いられる構図になっている。それは現在、20年以上に及ぶデフレ、そして未曾有のコロナ危機で長期にヒトやモノが動かず、実体経済が冷え切っているにもかかわらず、国に買い支えられた株式市場だけが活況を呈して史上最高値を更新するという異常極まる経済の姿にもあらわれている。

また大企業の経常利益は、2001年の28兆2469億円から2019年には81兆1910億円へと2・8倍に膨らんだ。さらに、この利益から税や人件費、配当金などを控除した最終利益として貯め込んだ企業の内部留保は、2001年には171兆円程度だったものが、19年には2・7倍の475兆円(過去最大)にまで膨張した。同じく社長や取締役などの役員報酬も1・4倍に増えた。役員報酬1億円以上開示企業(東京商工リサーチ調べ)では、アベノミクス以降の2013年から19年の6年間だけで、508億3000万円から1480億3500万円へと約3・4倍に増えている。

ちなみに売上高1兆円以上の企業(52社)における社長の報酬総額水準(デロイトトーマツ調べ)は、右肩上がりで上昇し、2019年の中央値は9946万円となっている。役員報酬の上位(東京商工リサーチ調べ)は、ソフトバンクグループのロナルド・フィッシャー副会長が32億6600万円、同グループのマルセロ・クラウレ副社長COOが18億200万円、新日本建設の金綱一男会長が23億4300万円、武田薬品工業のクリストフウェバー社長が17億5800万円など、日本企業の外資化が進むことと並行してその報酬額も高額化している。報酬の過少申告で日産CEOの座を追われて国外逃亡したカルロス・ゴーンの報酬が一般従業員の400倍だったことが話題になったが、かつてなく過酷さを増す労働環境の中で生み出された日本社会の富がどこに流れているのかを如実に物語っている。

アベノミクスでは「世界で一番企業が活躍しやすい国」「トリクルダウン」の掛け声で大企業を優遇し、株主や大企業役員などの富裕層が所得をいくら増やしても税金も払わずに済むように税制を改変。そのため大企業は2001年から19年にかけて経常利益を2・8倍にも膨らませているにもかかわらず、同じ期間の法人税収は10・3兆円から10・8兆円とほとんど増えていない。その補填として消費税が増税され、過去31年間の消費税の累計総額(397兆円)は、同期間の法人三税減額の累計(298兆円)と符合している。

その法人税でも、資本金1億円以下の中小企業の実質負担率は18~20%であるのに対して、100億円以上の大企業の実質負担率は9%台しかなく、メガバンクなどの最大手企業になると租税特別措置などの優遇制度で税負担率は0・0数%など限りなく無課税に近いのが現実だ。株式などによる受取配当金も課税対象外であり、手にした富や内部留保をケイマン諸島などのタックスヘイブン(租税回避)に貯め込むのも常識となっている。

労働によって生み出された富が労働者に支払われ、社会全体に還元していれば、これほどの少子化や人手不足、貧困、デフレなどの社会問題も、社会保障費増大による財政悪化など起きるはずもない。少子高齢化を問題にする以前に、誰が社会に寄生してその富を喰い漁っているのかを考えない訳にはいかない。

出生率は世界最低水準

戦後の高度成長期と呼ばれた70年代に輸出産業を中心にして経常黒字を稼いでいた日本では、米国に円高を押しつけられた1985年のプラザ合意以降、コスト削減が至上命題となり、国内では労働者に低賃金を押しつけてサービス労働をさせ、生産拠点をより人件費の安い海外へと移転させてきた。そして世界最大の対外純資産(債権)を持ちながら、その富は国内には還元されず、労働者は高品質の製品を低コストでつくらされる二重の搾取に晒され続けてきた。

さらに90年代以降、企業がもうける自由を確保するために社会のあらゆる規制をとり払う新自由主義が露骨に実行され、社会機能を維持するために公的に設置された国営企業や公的機関を私企業に売り飛ばす民営化が進み、2001年の小泉改革からその路線が徹底された。大店法を撤廃して中小企業を淘汰し、労働市場でも露骨な規制緩和を進め、派遣やパートなどの非正規雇用が拡大して労働者の使い捨てに拍車が掛かった。

その所得水準の低下とともに、国内の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)は95年以降1・5未満で減少を続け、いまや世界220カ国中で184位の最低レベルとなっている。働き手となる生産年齢人口(15~64歳)は95年の8726万人をピークに下降の一途をたどり、19年には1200万人減の7507万2000人(人口比率は過去最低)となった。

この働き手不足の解消のために、アベノミクスでは「女性活躍社会」「一億総活躍」と称して非正規雇用の枠を拡大し、高齢者の年金支給年齢を引き上げ、すでに就業人口の3人に1人以上(38・3%)が非正規雇用となっている。不安定で低賃金の非正規雇用の拡大にともなって正社員の給料水準も低下する関係にある。最低賃金(時給902円)を見ても、年間平均労働時間(1700時間)をかけても年収150万円程度にしかならなず、年収200万円に満たないワーキングプアは05年以降13年連続で1000万人をこえている。全就業者の4人に1人だ。日銀の調べ(2017年)でも、貯蓄ゼロ世帯は20代で61%、30代で40%、40代で45%となり、単身女性の3人に1人が貧困、子どもの7人に1人が貧困という深刻な生活苦が蔓延している。

それでも企業側は賃金レベルを上げることはなく、経団連の要請を受けた自民党政府は生産の新たな担い手として低コストの外国人雇用枠を拡大。「研修」「技能実習」の名で雇用される中国やベトナム、フィリピンなどの外国人労働者数は、2001年には22万人に過ぎなかったものが、2019年には7・5倍の166万人に達している。いまや日本の雇用人口(5660万人)の3%(33人に1人)は外国人という状況だ。

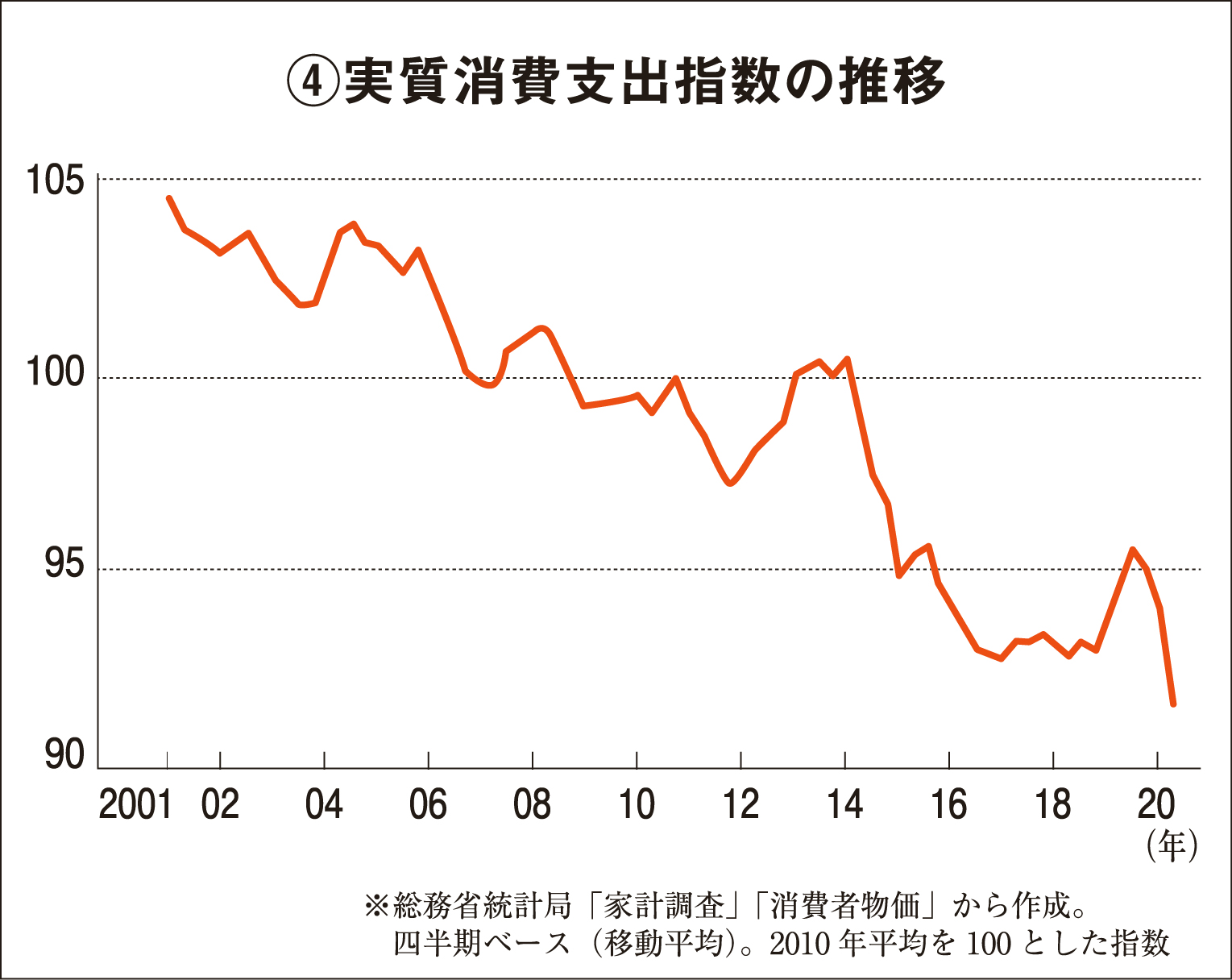

モノを買う余力がない人が増えるため、GDPを牽引する最大のエンジンである個人消費は落ち込み、物価上昇の影響を除いた「実質消費支出」は、アベノミクスが始まった2012年以降下落の一途をたどり、二度の消費税増税とコロナショックでいまや奈落の底へ進むように沈み込んでいる【グラフ④参照】。外資と混在一体化した大資本が政治を私物化し、労働や国家の富に寄生して社会全体を食い潰してきた結果、国力そのものが音を立てて崩れてきたことを物語っている。

小泉構造改革から20年の変化だけを見ても、この国の為政者が誰を見て、誰のための政治をしてきたのかがわかる。同時に本来、労働者や社会全体の利益のためにたたかうべき労働組合や労働運動が崩されてきたことの犯罪性も浮かび上がらせている。連合も資本側の代理人となって久しく、いまや経団連と一緒に消費税増税や「残業代ゼロ」まで推進するほどで、20年来の衰退国家を作り出してきた共犯者としての正体が広く暴露されている。労働者の利益や社会民主主義を標榜しながら人々を欺瞞しつつ、一部の特権者のために万人の利益が売り飛ばされてきた関係であり、この抑圧構図との対決は状況打開のうえで不可避となっている。

貧困大国となった米国に隷属しつつ「今だけ、金だけ、自分だけ」で日本社会を没落させてきた新自由主義の政治構造にメスを入れ、社会全体のため、大多数の働くもののために機能するまともな社会運営を実行する政治勢力を下から作り出すことが喫緊の課題となっている。