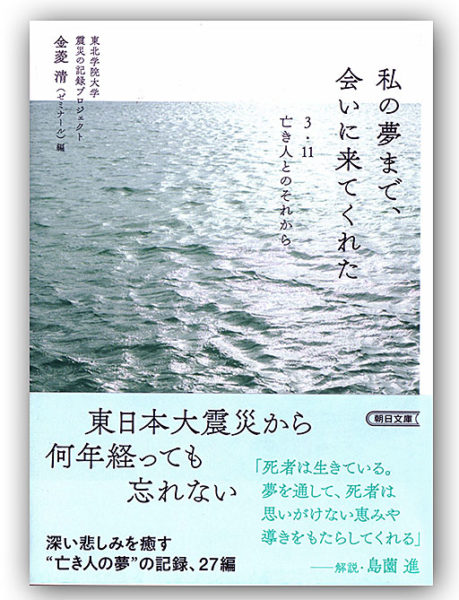

宮城県仙台市にある東北学院大学の金菱清教授のゼミナールは、東日本大震災の直後に「震災の記録プロジェクト」を立ち上げて以来、被災地の調査を続け、被災者の手記などさまざまな形で人々の声を集めてきた。本書には、2017年度のゼミ生たちが「被災者遺族が見る亡き人の夢」をテーマに聞きとりをしてまとめた27編が収められている。

宮城県仙台市にある東北学院大学の金菱清教授のゼミナールは、東日本大震災の直後に「震災の記録プロジェクト」を立ち上げて以来、被災地の調査を続け、被災者の手記などさまざまな形で人々の声を集めてきた。本書には、2017年度のゼミ生たちが「被災者遺族が見る亡き人の夢」をテーマに聞きとりをしてまとめた27編が収められている。

プロジェクトを主宰する金菱教授は、予備校生のとき阪神淡路大震災に遭遇し、3・11で再び被災者となった。そして大震災の被害に愕然とする一方で、メディアの報道が表面的なものばかりで、必死に生き延びようとたたかう人々の現実が見えてこないことにもどかしさを感じたという。そこでプロジェクトを立ち上げて、ゼミ生と1年生たちから500編の震災レポートを集めた。同大学は東北出身者が多く、自分や家族、親戚や友人、近隣住民の誰かがつらい体験をしており、学生たちはその悲しみを共有していた。

そこで次には学生に限定せず、さまざまな年代や地域の人たちから手記を集めるようにした。そのさい、地域に根ざした同大学の歴史と同窓生のネットワークがいかんなく発揮されたという。続けるなかで、被災した遺族が持つ心の痛みは、カウンセリングなどで消し去るべきものではなく、むしろ抱き続けたい大切な感情であることに気づいた、と金菱氏はのべている。

2017年度ゼミ生のある女子学生は、巻頭で次のように書いている。

ゼミ生16人が2人1組となり、新聞やテレビ、震災関連の本、震災遺族会や知人の紹介などあらゆる手づるをたどり、宮城県を中心に岩手、福島まで広げて話が聞ける被災者を探した。候補者が見つからない場合は、災害公営住宅に突撃して1軒ごとに回った。断られたりお叱りを受けたり、頑張っても成果につながるとは限らず、調査は「できない」「辞めたい」の連続だった。知識のない自分たちが話を聞いて何になるのだろう、遺族の方に悲しみを思い出させるだけではないか…疑問や不安は増え続け、答えを出せず悶々とした。それでも1年後には、ゼミ生が聞きとりをした総数は立ち話も含めると100人近くにのぼった。

本書に掲載されている聞きとりの一つ。気仙沼市で働く女性(55歳)は、大震災の津波で、一緒に暮らしていた父親(当時83歳)と母親(同75歳)を失った。震災から3カ月後、母親の遺体が見つかったと連絡があった。遺体安置所になっている体育館に行ってみると、目隠しのブルーシートの奥に数多くの遺体が安置されていた。母親もそのなかにいるはずだが、会わしてくれない。

「実の娘に会わせられないってどういうことなんだ! そこにいるんだから、会わせて! って、くってかかっちゃった。そしたら警察の人がいうの、“こらえてくれ、こらえてくれ!”って。たぶん、首から下はなかったのよ。だから、警察の人は気遣って、直接見せなかったんだと思う。でも悔しかったよ。結局、母に触れられないまま、火葬になっちゃったから」

それから3カ月して、母親の夢を見たという。母親は娘の名を呼び、頬を触らせた。「いつまでもくよくよしてんな。いつも一緒にいるからって、いいに来てくれたのかもしれないね」

もう一つの聞きとり。石巻市で働く女性(48歳)は、津波によって母親(当時58歳)と息子(同7歳)が今も行方不明だ。女性は、美容師だった母親とは喧嘩が絶えなかった。最後も喧嘩別れだった。震災の前日、評判のロールケーキを買って帰ると、母親は「居候なんだから当たり前でしょ」といったのだ。女性は「果てしなく母親を憎んでいた」けれど、震災後、母親が家に入れていたお金をすべて7歳の息子名義で貯金していたことを知った。

震災から3年後、女性と妹は神楽を舞うため、母親の美容師仲間に着付けをしてもらうことになった。着付けの最中、姉妹は泣き出した。母親の着付けは、どんなに動いても着崩れしなかったことを思い出したからだ。

聞きとりをしてから5カ月たった2017年9月、女性はフェイスブックに新しく見た夢について書き込みをした。場所は、自宅と一緒に流されてしまった母親の美容院だ。「美容院の鏡の前で手紙を読みながら、お母さんのこと、助けたかったと私が泣いていたら、お母さんも泣いていた」。

亡くなった人の話を聞くことは、生半可な姿勢では太刀打ちできない。しかし、恐らく家族以外、もしかすると家族にも教えていない大切な想いをここまで真摯に語ってくれたのは、話を聞く学生たちの真剣な姿を見て、彼らに未来を託そうとしたのではないか--と、本書の編集にかかわったフリーライターの角田奈穂子氏(東北学院大学OB)は書いている。

あれから10年、いまだに被災地を放置し、またダシにしながら、オリンピックに浮き足立っている東京の政治家、企業人、大手メディアに、本書の編集にかかわった人は厳しい眼差しを向けていることがわかる。それとは対照的に、東北の学生たちは亡くなった一人一人の命に厳粛に向きあっている。被災地の人たちは、亡き人を胸に抱きながら、大地に足を踏みしめ前を向いて生きている。

(朝日文庫、260ページ、定価680円+税)