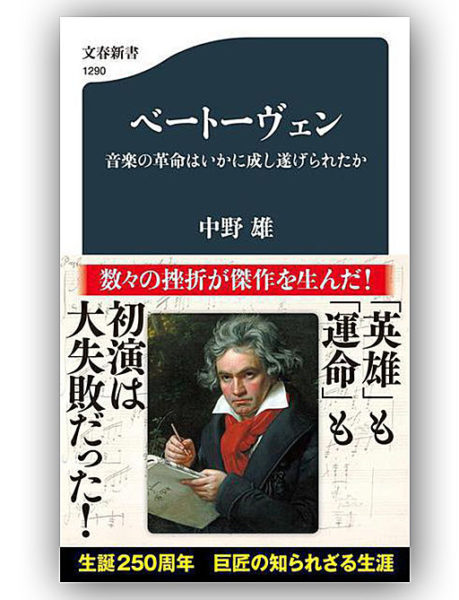

2020年はルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生誕250年にあたる年だった。ベートーヴェンは、交響曲、ピアノ協奏曲、弦楽四重奏曲、ピアノ三重奏曲、ピアノ・ソナタ、ヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタという、手掛けたほぼすべてのジャンルで傑作を生み出し、近代音楽に革命をもたらした作曲家といわれる。本書は音楽プロデューサーの著者が、その生涯を、創作した作品とともに年代を追って紹介している。

2020年はルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生誕250年にあたる年だった。ベートーヴェンは、交響曲、ピアノ協奏曲、弦楽四重奏曲、ピアノ三重奏曲、ピアノ・ソナタ、ヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタという、手掛けたほぼすべてのジャンルで傑作を生み出し、近代音楽に革命をもたらした作曲家といわれる。本書は音楽プロデューサーの著者が、その生涯を、創作した作品とともに年代を追って紹介している。

ベートーヴェンは1770年12月17日頃、現在のドイツのボンで生まれた。祖父はボンの宮廷楽団の楽長、父は同じく楽団のテノール歌手。彼は12歳で宮廷オルガニストの助手となり作曲も始めるが、卓越したピアノ演奏技術と即興演奏の巧みさで一躍時代の寵児となった。その演奏は、モーツァルトが楽器の能力の範囲内で優雅な演奏をしていたのと対照的に、しばしばピアノの弦を強度の打鍵で切断したり、フレームを壊したりと、当時の楽器の持つ性能をはるかにこえていたという。

当時のヨーロッパは、王権を絶対視する絶対王制時代の末期だった。そしてボンは、神聖ローマ皇帝の選挙に独占的な関与権を持つ7人の諸侯のうちの1人、ケルン大司教が支配していた。社会は封建的な身分制社会であり、広大な所領・財産と政治的特権を持つ貴族が、生産活動には参加せず、観劇や音楽鑑賞にふける毎日を送っており、音楽家は宮廷劇場などのお抱えで、身分は召使い並だった。音楽は雇い主の注文でその都度作曲され、その多くが使い捨てで、芸術作品として後世に残すものとは考えられていなかった。

そのなかで著者は、音楽を、王侯・貴族や富裕層のなぐさみものやキリスト教布教のための道具から解放し、万人のための芸術作品にまで高めたことこそ、ベートーヴェンの最大の功績だとのべている。

その方向へベートーヴェンを駆り立てた起爆剤として、著者は三点を指摘する。第一は、イギリスで生まれた産業革命であり、第二に、イギリスに生まれフランスやドイツに普及した啓蒙思想(教会の権威などあらゆる旧習を批判し、人間的合理的自然主義的な理性にもとづく新しい文化の形成をめざす)であり、第三に、絶対王制と貴族社会にとどめを刺したフランス革命である。

そのことにまつわる有名なエピソードとして、交響曲第三番「英雄」にまつわる物語を紹介している。

フランス革命は、王制を廃止し、貴族などの封建的特権も撤廃して共和制を打ち立てた。そしてナポレオン・ボナパルトが第一統領に就任した。ベートーヴェンはそれを聞いておおいに喜び、新しい交響曲の表題を「ボナパルト」とした。だがその後、ナポレオンが皇帝に即位しイギリスに宣戦布告したとき、ベートーヴェンは「今や彼は人間のあらゆる権利を踏みにじり、自分の野心だけを満たそうとするだろう。彼は他の人たちの上に立つことで得意になり、暴君となるだろう」といって、その表題を破り捨てた。

そしてこのような立場は、ベートーヴェンの作曲の姿勢の中に貫かれていくことが本書を読むとわかる。

バッハやヘンデルの作品には声楽をともなう宗教音楽が多いし、ハイドンやモーツァルトの作品にも声楽が多いが、音楽の主体を声楽から器楽に転換した最初の作曲家がベートーヴェンだった。著者は「ベートーヴェンの音楽の最大の特徴=器楽という音楽で人間の“理想と意志”を表現するという人類史上最初の試み」とのべている。

また、貴族や宗教関係者の興味の中心は独唱や独奏にあり、交響曲は添え物に過ぎなかったが、彼は交響曲をコンサートの中心に据え、音楽を貴族階級の娯楽から万人が鑑賞するものに変えた。今まで少数の貴族に独占されていたコンサートやオペラが、市民階級が聞いて楽しむ公開された演奏会にかわっていったという事情が背景にある。

そのほか、「『ヴァイオリン協奏曲 ニ長調』では、管弦楽はいわゆる“伴奏”ではなく、独自の楽想を持って、独奏ヴァイオリンと対話するように作曲され、独奏ヴァイオリンはオーケストラの奏でる楽想をよく聴き、理解したうえで演奏することが求められるという新機軸を打ち出した」とか、「交響曲第五番『運命』や交響曲第九番には、苦悩との闘争を経て勝利に至るという彼の根本的創作理念が表明されている」などの著者の指摘は興味深い。ベートーヴェンは、「月光」「田園」「英雄」を作曲した30歳前後から、音楽家にとって致命傷ともいえる難聴に苦しみ、晩年には聴力を完全に失った。それでも自分が書いた楽譜をヴァイオリン奏者が演奏する前で、部屋の隅にうずくまり、ただ緊張した注意力でその弓使いを目で追い、テンポやリズムのいささかの乱れにも注意して書き直していったという。

モーツァルトは孤独死し、亡骸は見送る人もなく共同墓地に埋められた。ウィーンには晩年の彼の作品を受け入れるべき市民階級が育っていなかった。しかし、わずか数十年後のベートーヴェンの葬儀には2万人もの人々が参加した。そこに、これまでベートーヴェンと関わりのあった貴族の名は一人もなかったという。

その音楽が250年たってもまったく古くならないのは、こうした時代の大きな転換期にあって、人間にとってよりよい社会を芸術家でしかできないやり方で追求し続ける、その燃えるような魂が結晶しているからではないか。それは今の時代のわれわれに、どのように生きるかを問うていると思う。

(文春新書、223ページ、定価820円+税)