「COVID―19時代を生きる--グローバル・クライシスと市民社会」と題してオンライン公開講座を連続的に開催しているアジア太平洋資料センター(PARC)は5月29日、「パンデミックを生きる指針--復興へ向けた希望のありか」と題して、藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授)、中山智香子(東京外国語大学教授/PARC理事)、内田聖子(PARC共同代表)の三氏がオンライン上でつながり、ウェブ会議システム「Zoom」による公開講座を開催した。後半にはPARC共同代表の大江正章氏も論議に加わり、コロナをどのように考えるか、どのような問題が見えてきたか、これからの希望をどこに見出していくのかを論議した。各氏の発言の概要と、対談の内容を紹介する。

「穏やかな経済」にむけて

東京外国語大学教授 中山智香子

新型コロナが少し勢いが収まりつつある今、恐ろしいぐらい何事もなかったかのように揺り戻す力が働いている。コロナウイルスは感染症の問題で、本来経済とは何の関係もないにもかかわらず、人々はまず経済問題としてコロナを認識した。そしてその後、医療に期待が高まるが、その公的領域についてお金も人も大幅に削られていることに気づいた。日本だけでなく新自由主義の潮流のなかで、気がついたら世界中がスカスカになっていた。また去年、日本は台風被害で各地の町が破壊された。この災害対応についても、公的領域である人員もカネも削られていた。コロナによって日本のセーフティネットがいよいよなくなっている現状が極端な形で顕在化してきた。たとえコロナが収まるとしても以前の状態に戻ってもうれしくない現実がある。であるとすれば、こんなにコロナで問題が顕在化したのだから、以前と同じようなところに戻すのはやめようじゃないかということを提起したい。

新型コロナが少し勢いが収まりつつある今、恐ろしいぐらい何事もなかったかのように揺り戻す力が働いている。コロナウイルスは感染症の問題で、本来経済とは何の関係もないにもかかわらず、人々はまず経済問題としてコロナを認識した。そしてその後、医療に期待が高まるが、その公的領域についてお金も人も大幅に削られていることに気づいた。日本だけでなく新自由主義の潮流のなかで、気がついたら世界中がスカスカになっていた。また去年、日本は台風被害で各地の町が破壊された。この災害対応についても、公的領域である人員もカネも削られていた。コロナによって日本のセーフティネットがいよいよなくなっている現状が極端な形で顕在化してきた。たとえコロナが収まるとしても以前の状態に戻ってもうれしくない現実がある。であるとすれば、こんなにコロナで問題が顕在化したのだから、以前と同じようなところに戻すのはやめようじゃないかということを提起したい。

ウイルスはそう簡単にいなくなりはしない。仮に新型コロナが収まっても新しいウイルスが出てくる可能性もある。新興国の感染症に従事する人が早い時期から指摘していたが「感染症なんて以前から存在したのに、今になって大騒ぎするんだね。先進国の経済が傾くと騒ぐんだね」といっている。まさにそうだ。ウイルスというのは決して新しい問題ではない。

「『穏やかな経済』にむけて」「2020年持続可能な未来への分岐点・グローバルクライシスと日本の選択」というテーマだが、グローバルクライシス(危機)というのは、コロナ以前から問題になっていたことだ。昨今、国家の枠組みに縛られない経済活動がグローバルに広がっている。だがグローバル経済によって企業と国や国家との矛盾が無視できなくなっているという問題だ。コロナを経験した今、これまでのグローバルクライシス(危機)に加えて、ウイルスのいる世界を考えていかないといけない。

コロナ・ショックは経済の危機ではない。株価が戻っても何も戻らない。そういう当たり前のことがなんとなくあやふやになることが恐いところだ。新型コロナが広がるなかで、リーマン・ショック以来とか、80年代の不況などとも比べる声があった。現在のように株価に一喜一憂する空気、株価が人々の経済そのものであるような錯覚は、新自由主義の流れのなかで1970年代、80年代から慣らされてしまっている。

こういった世界的な危機はこれまでにもあった。こういう危機の問題が出てきたときに、必ず国家が競り出てくる。典型的に毎回あらわれるのが、人々が国になんとかしてほしいという願望となり、国の側もなんとかしなければと動こうとする。国家というのが本来経済を運営するような組織ではないのだが、国の経済状況が悪いと、為政者側も市民の側もみんなでそのことを支え合っていく構造ができてしまう。つまり必ず大きな政府になって抱え込んでいく。今回はさっそく抱えきれなくなって電通に委託するなどの動きが露わになっている。市民の側にもこの事態をばっと解決してくれる強いリーダーはいないのかというマインドが働く。ところがそんないいものはない。

世界と比べて検査の数が少ないことを「日本すごい!」といって煽る。日本の場合はデータとして成り立ってないが、そうやって過剰なナショナリズムを煽る。そして方針に合わない人たちを排除しようとする力、感染したら排除するような空気、正義なるものを押しつけていく力が一体となってグローバル危機のときにあらわれてくる。

私がいいたいことはその裏側にある。私たちにできることと国家にできることを切り分けようということだ。国家がやるべきことは、個人一人一人の事情に介入するようなことではなく、コロナ以前から問題にされてきた文書のデータ改ざんをしないとか、文書を残すなどのことだ。

「穏やかな経済」というのは、去年と比較したり、これまでの消費水準と比してどうかという考えで捉えたら不幸になる。最近、パン屋に行っても全部パンが包んである。それまではプラスチック削減といっていたのに、プラスチックオンパレードになっている。そういうものが消費されていく。今まで通りにたくさんのパンをつくって売っていこうとすると今まで通りに戻っていく。穏やかな経済というのは、こういう消費生活を変えていかないといけないということだ。これまでとは違うあり方を意識的に持つことが大事ではないか。

歴史研究からみた新型コロナウイルス 災いはどこへ濃縮されていくのか

京都大学准教授 藤原辰史

今回の新型コロナは歴史的に捉えていかないと見誤ってしまう危機だと思う。できる限り長いスパンで今起こっていることを考えていきたい。そこで「歴史研究からみた新型コロナウイルス 災いはどこへ濃縮されていくのか」というテーマをつけてみた。「濃縮」という言葉は、生物学、生態学の用語に出てくる。水俣病など公害が起こったときに、ある生物濃縮がおこり、ある場所に毒が集中してしまうというのが濃縮だ。これは生物的な問題だが、ウイルスが万人の前に平等だとはいえ、やはり新型コロナウイルスにともなう社会的な影響はどこかに溜まってしまうと捉えている。

今回の新型コロナは歴史的に捉えていかないと見誤ってしまう危機だと思う。できる限り長いスパンで今起こっていることを考えていきたい。そこで「歴史研究からみた新型コロナウイルス 災いはどこへ濃縮されていくのか」というテーマをつけてみた。「濃縮」という言葉は、生物学、生態学の用語に出てくる。水俣病など公害が起こったときに、ある生物濃縮がおこり、ある場所に毒が集中してしまうというのが濃縮だ。これは生物的な問題だが、ウイルスが万人の前に平等だとはいえ、やはり新型コロナウイルスにともなう社会的な影響はどこかに溜まってしまうと捉えている。

例えば一人親世帯がそうだ。親に熱が出てしまったときに、子どもに頼らなければいけない場合、すごく不安になる。ただよくよく見渡せば、こういう恐怖感というのはコロナ以前から、一人親世帯、さまざまな階層の人にとってはごく普通の日常のことだった。そういう社会的に弱い立場の人たちに対して、一方で自己責任論が叫ばれ、コロナ以前からあった風潮が増幅されてSNSなどであらわれている。世界的に見ればアメリカの食肉工場、アフリカの飢餓状態、スラム街などが非常に影響を受けている。それが新型コロナウイルスにともなう「濃縮」という問題意識になっている。

さて、私は感染症の専門家ではないが、非常に多くの本から学んできた。今回、非常に読まれた村上陽一郎さんの『ペスト大流行』という本には、14世紀に流行したペストについて書いている。この最中に病原菌をばらまいたと吹聴され膨大なユダヤ人虐殺がおこなわれた歴史を忘れてはいけない。

また植民地ができていく過程でも感染症が役割を果たしてきた。クロスビーという環境史家は、スペイン、ポルトガルなどが力を持っていく過程で、家畜と雑草が大きな役割を果たしてきたと指摘している。スペインが占領していく過程で天然痘が現地にもたらされて、銃や火器よりも大きな力を持った。感染症による支配、被支配の関係も世界史でいわれることだ。そういう研究が今回のコロナウイルスを考える場合に大きなヒントを与えてくれる。

今、新型コロナについてお茶の間で溢れている言説は、医学者、疫学の観点が多い。他方で医学にあまりにも頼りすぎてしまうと、今の危機がどういう風にきているかという社会的、経済的な視点が見落とされてしまう。本来は国が設置する専門家会議に、経済史家や社会史家、社会学のような研究者も入るべきだと考える。2011年に『カブラの冬』という第一次世界大戦の飢えの問題に触れた本を出版した。飢えがひどくなっていく過程で、スパニッシュ・インフルエンザ(スペイン風邪)という100年前のパンデミックがあった。そのことを調べたことが、今回いろいろな場で発表させていただく機会につながっている。

「濃縮」の問題として一体どこに災いが詰まってくるかという問題について、私が注目したいのが、第一次世界大戦の最終年1918年の春・秋、1919年、1920年にかけて世界中を席巻したスパニッシュ・インフルエンザだ。第一次世界大戦はダイナミックに歴史を変えた。どういう面からかというと一つは肺、一つは胃だ。二つの臓器から見るとそのインパクトがよくわかる。

まず肺について。第一次世界大戦で初めて使われた武器に毒ガスがある。最初に作られた大量殺戮毒ガスはホスゲンという窒息剤だ。粘膜に張り付いて最終的に胃袋に水が溜まって窒息させていく武器だ。肺がやられることは戦場では大きな問題だった。そこにスパニッシュ・インフルエンザが入ってきて肺を強襲する。肺のあとにはあらゆる臓器をつぶして脳みそまで影響を与える非常に激しいものだった。『グレート・インフルエンザ』という本によると、医者が解剖したところ「肺は今まで見たことがないほど傷ついている。毒ガスをくらった兵士ぐらい肺がぐちゃぐちゃになっていた」と記録されている。

では人間がみな同じ被害を受けたかというと実はそうともいえない。当時、鉱山、銅山、炭鉱で働いていた人たちへのインフルエンザの影響は非常に強かった。ベルギー領のコンゴでは50万人の黒人労働者が死亡した。ペルーの鉱山でも同様の状態になった。アメリカの炭鉱地帯では、両親がインフルエンザで亡くなって200人の孤児が生まれた。日本の三菱の鉱山でもかなりの死者が増加したという事例がある。炭鉱に勤めている人は、粉塵によってもともと肺を痛めており死亡率が高かった。

胃袋について。第一次世界大戦は飢えとの闘い、胃袋の危機だった。詳しくは『カブラの冬』に書いたが、戦争は膠着状態に陥った。そういうなかで、イギリスは中立国から食料が行き渡らない様にするために食料輸送船を拿捕することを始めた。これによってドイツ、ハンガリー、オーストリア、ハクスブルク帝国が食料危機に陥った。イギリス、フランスは当時植民地だった東南アジアから食料を移入しようとした。すると東南アジアの米価が上昇する。日本もタイ米などを明治時代から輸入して食べていたが値段が上がり、ジャポニカ米の値段も上がっていった。これが米騒動の前触れにあたる。

すでに第一次大戦から今でいうグローバルな危機は始まっていた。第一次大戦を「フードウォー」というように食料の差は大きかった。イギリス、フランス軍の背景にカナダやアメリカなどの圧倒的な農業国が控えていて食料の差で負けたという人もいる。胃袋が重要だったということだ。銃後の人も兵士も飢えているなかで、ヨーロッパにスパニッシュ・インフルエンザが上陸した。スパニッシュ・インフルはもともとアメリカで爆発的に増えたものだが、ヨーロッパにくることによって栄養失調に陥っている民衆や兵士を直撃していく。これがおそらくインフルエンザが流行する一つの重要な条件だった。こう考えると第一次大戦は100年前に地球規模の戦争、グローバルな危機だったといえる。今回のCOVID―19はグローバルな問題であり、例えばアフリカの健康状態が私たちの健康状態に直結するということが充分にあり得るということではないか。

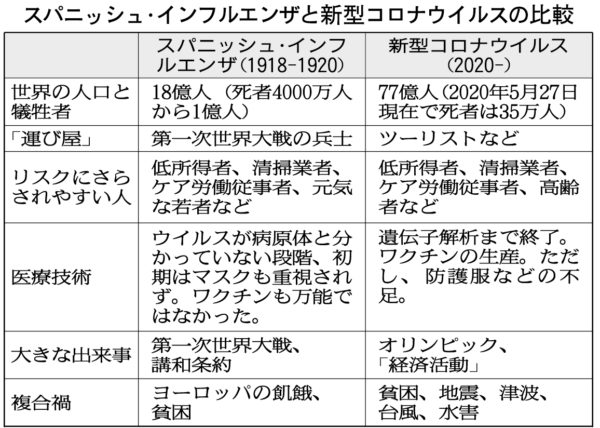

スパニッシュ・インフルエンザと新型コロナの比較【表】だが、死亡率は圧倒的に前者の方が高い。だが今回、アメリカでの死者はすでにベトナム戦争をこえているし、感染率が今後高まっていく可能性も充分にある。

イギリスのスパニッシュ・インフルエンザの肺炎の死者には、三つ波がある。ニューヨーク、パリ、ベルリンも三つの波がある。もし現在のCOVID―19が最初の波だと考えると、二波、三波がくるかもしれない。簡単には比べられないが、日本の事例を見てもやはり波があった。『日本を襲ったスペインインフルエンザ』という速水融氏の本によると、横浜市の肺炎の死者数も大きな波が何度かあった。小さな波になったときに歴史的に見れば浮かれていたのだと思う。これは大きな問題であり、こういうときこそ医療現場への物資と貧困対策などさまざまな準備をすべきだということは歴史から学ぶべきことだと思う。

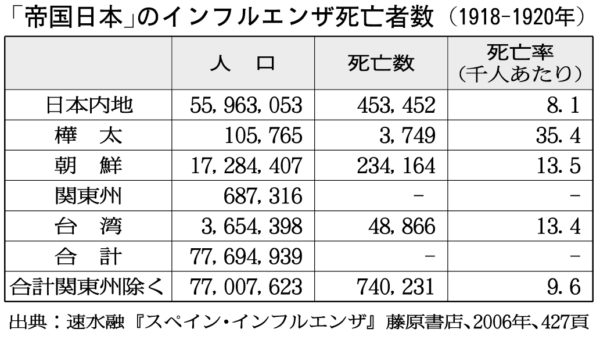

当時の日本は植民地を持っていたが、樺太、朝鮮、台湾の死亡率が全然違うことに注目したい【表】。日本内地は1000人あたり、8・1人だったが、樺太は35・4人、朝鮮は13・5人、台湾は13・4人だった。ここに挙げてはいないが、台湾島内でも内地人については10人を切っていたが、台湾に住んでいる方たちは13人まであった。明らかなインフルエンザ格差が生まれていたことは重要だ。速水氏の見解によると、衛生面や医療アクセスの問題に差があったのではないかという指摘だ。三菱鉱山の労働者もインフルエンザの時期に急激に死者が増えている。植民地という支配、被支配という構造がインフルエンザの平等性をうち砕いていく。海外の事例を見ると、イギリスの植民地のシエラレオネという港町では、多数の患者が乗った船が入港したときに、検査をせずにそのまま植民地行政官が通してしまい、上陸させた結果、感染によって2000人の死者が出た。スペインとフランスの共同統治であるタンジエでは、蔓延後3週間経ってようやく行政官が動き始めたが、一番ひどかった地域は放置され汚物が積み上がっていたという記録がある。

今後、起こりうることとして、いくつか挙げたい。弱い立場にある人々(テレワークができない人々)のさらなる生活の危機が心配される。また第二波、第三波の可能性もある。コロナ以前からの派遣切り、ホームレスの人たちの苦しさも関係してくるが、さらなる不況が起こると考えられる。新型コロナが単独で私たちを苦しめることはない。それは一体何とコンビネーションを組んでやってくるのか、その見極めが重要だ。その一つが胃袋と思っている。

WFP(世界食糧計画)もかなり強い口調で警告していたが、アフリカでのバッタ被害、食料の輸出制限などを見ると、今後食料マーケットはかなり厳しい動きをしてくる。食を軽視してきた日本へのつけが出てくるかもしれない。また、惨事便乗型資本主義(ショック・ドクトリン)に警戒しないといけない。そのなかで私が恐れているのは、デジタルキャピタリズムが多くの富を蓄積していくのではないかということだ。日本でも「スマートシティ法」というのが先日できて、デジタルの監視、マーケットの拡大がなされていく危険性がある。これに対する警戒はいくらしてもしすぎることはないと思っている。

最後になるが、歴史的に見るとこの危機の時代(スパニッシュ・インフルエンザ)は、劇的に社会変革をもたらした。ドイツ帝国のホーエンツォレルン家、オーストリア=ハンガリー二重君主国のハプスブルク家が、それぞれ革命や民族運動によって倒れた。どの運動の主体も胃袋と肺の危機に直面している人たちだった。決して彼ら彼女たちは異議申し立てをやめなかった。三・一独立運動も朝鮮半島でインフルの死者が続出した数カ月後に起こっている。そして日本の米騒動は1918年から1920年にかけて、日本列島各地で米価の高騰で困窮する労働者や生活者の抗議行動として広がった。富山で始まったといわれるが、全国同時多発的に起こっており、世界的民衆運動の一つとして世界史のなかに位置づけられるべきだと私は思っている。

パンデミックを生きる指針

PARC共同代表 内田聖子

コロナで私たちは何を問わないといけないか。私たちは何によって生かされているのか、つきつめれば私たちは何者として生きているのか、根源的な問題が問われた。見せている写真は爆発的な感染が起こったニューヨークの町に書かれた落書きだ。「ステイホームは特権だ」という意味だ。ステイホームできるホワイトカラー、投資家、社長などはいるが、一方でそうではないエッセンシャルワーカー(必須労働者)といわれる人たちは、これまで非常に劣悪であり固定化されてきた。そこで問わなければいけないのは、今回そういう人たちに、ステイホームしている人たちの生命とか健康は思い切り依存しているという冷酷な現実が突きつけられたことだ。

コロナで私たちは何を問わないといけないか。私たちは何によって生かされているのか、つきつめれば私たちは何者として生きているのか、根源的な問題が問われた。見せている写真は爆発的な感染が起こったニューヨークの町に書かれた落書きだ。「ステイホームは特権だ」という意味だ。ステイホームできるホワイトカラー、投資家、社長などはいるが、一方でそうではないエッセンシャルワーカー(必須労働者)といわれる人たちは、これまで非常に劣悪であり固定化されてきた。そこで問わなければいけないのは、今回そういう人たちに、ステイホームしている人たちの生命とか健康は思い切り依存しているという冷酷な現実が突きつけられたことだ。

私のようなNGOワーカーもステイホームしながら、世界のことや政府の批判をするわけだ。われわれの生活を支えてくれているのは食べ物をつくったり、医療、介護の現場で働く人、保育士さんだったりする。私自身はそういう現実へのある種の居心地の悪さを感じ、心がかきむしられた。

ニューヨーク市内の落書き。「ステイホームは特権だ」

代表的なのがアメリカの食肉工場での爆発的な感染などを通じて、欧米の知識人や心理社会の人たちは、エッセンシャルワーカーの人たちの存在に依存しているわれわれは一体何なんだろうと、深いレベルで問い返しをしている。

今後、こういう人たちと一緒にどうやって新しい暮らしを築き、どうやって連帯していけるのかを問うている。そういう議論がおこなわれている。

日本のなかでも外国人労働者がコロナ切りで解雇されたり、シングルマザーの人たちが厳しい状態に置かれている。その現実を見ていて、一緒に私たちは何ができるのかを考えていきたい。

デヴィッド・グレーバーは有名な文化人類学者だが、「ホワイトカラーとか社長とかがしている仕事は、実は生きて行くうえでほとんど必要がない仕事だ」といっている。彼がコロナにさいして心に刺さる言葉を発している。

「私たちは、これらすべてが終わったのち、それは夢に過ぎなかったのだと考えるように促されることでしょう。実に奇妙な出来事だったが、……通常に回帰すべき時だ、というわけです。しかし本当はそうではない。通常こそが夢だったのです」

「起こっているこのことこそが現実だった。これこそが現実です。私たちは、私たちを本当にケアしているのは、どんな人々なのかに気づいた。ヒトとしての私たちは壊れやすい生物学的存在にすぎず、互いをケアしなければ死んでしまうということに気づいたのです」「私たちは経済を、まるで私たちには帰属しないものであるかのように扱います。経済を救うためには人間が死んでもOK、などという人さえいる。……こうした考えの誤りを正さなければなりません」

今、経済を元の通りに戻そうとする力、圧力の方が強くなっているが、それではいけないということだ。私たちはお互いをケアしあって生きていく存在だということを確認しあい、賃労働だけではなく、子育て、家事とかに価値をあてていく作業が必要ではないか。

貿易の世界では、自由貿易か保護主義かがいわれているが、現実にはむしろさらなるグローバリゼーション、さらなる新自由主義の強化が進行しようとしている。だが「危機のなかで私たちは気がついた。私たちはそれを手放してはいけない。忘れてはいけない」ということであり、それは日本でも世界でも共通していえることだ。

逆に私が恐れているのは、混乱や厳しい思い、助け合うという共通の体験を経て、ほとぼりが冷めたらそれらの経験を全部忘れてしまうことだ。なんとかポジティブな方にこの経験を生かしていきたいという動きが世界的にある。そういう議論のスペースを広げていきたい。

その後の議論より

中山 専門家会議は医学だけではないという視点は本当に大事だと思う。別に指名されずとも、専門家集団とか知恵のある人が出しあって今後のあり方を提示していく、地べたから声を上げていくことは大事だと思う。

藤原 私たち人文学をやっている人間、言葉を通じて社会変革を考えておられる人たちは、もっと違った知識を学んでないとこの時期に耐えられない。変革を迫られている。だから意見交換をしており、自己批判も含めてある。

内田 コロナを経験するなかでショック・ドクトリンの民衆版をやっていこうという論議が目立ってきている。ショック・ドクトリンは投資家や企業や先進国が便乗型で悪事をやっていくものだが、その逆バージョンだ。途上国や新興国の人からすると、感染症や飢えという問題、イナゴの大量発生など生存を脅かす危機というのはいつも当たり前にあるものだ。COVID―19もその一つであるといういい方もできる。

質問 「日本が農と食を軽視している」とはどういうことを指しておられるか。

藤原 アメリカとの貿易交渉がおこなわれているが、日本の食料の軽視が甚だしくなっている。アメリカからたくさん余った食料を買っている。戦後の脱脂粉乳の時代から変わらない。命にかかわる軍事と食料がコントロールされているのは恐い。日本の食料自給率が低いことへの危機感を持っているが、もっとローカルな問題で、ヨーロッパのように都市封鎖をした場合に都市が食っていけなくなる。食料自給率は国として大事かも知れないが、実は地域食料自給率が今回はすごく問われた。その結果、食料自給率が高くなればいいと思う。

もっと農業と農業以外の産業がバランスよく配置されるような社会が望まれていく。日本で食料と農業が大事にされていないのは、貿易の段階だけでなく、圧倒的な食料廃棄国フードロスの問題もある。フードを包み込むパックのあり方も尋常ではない。

大江 とくに思っていることは食料危機についてで、それが都市の問題だということだ。感染者は大都市に集中している。唯一感染者がゼロの岩手県は本州でもっとも人口密度が少ない県だ。これは農山村にも共通していえる。つまり、これからの新しい生活として考えるべき形は岩手モデルと位置づけている。同時に、感染者数が少ない都道府県は概ね都府県の食料自給率が高い。地域の食料自給の大切さを如実にあらわしている。スローガン的にいえば、「新型コロナウイルスで明らかになった都会暮らしの危うさ」、同時に確認すべきことは「新型コロナで分かった田舎暮らしの強さ、確かさ」だと思う。

ところが『世界』6月号は、「コロナ禍のもとの生活と生命」という特集だが、愕然とした。誰一人として食と農のことについて言及していない。日本の経済学、社会科学のどうしようもない貧困ではないかと思った。

ひるがえって農文協で「一九氏の意見」という本を出しているが、経済評論家の森永卓郎さんが、現実的な解決策として兼業農家を守ることであると書いている。そこから見て農水省の方策はまったく相反している。中小の兼業農家や新たに農に加わる人たちにどのように新しいライフスタイルをつくっていくか。いわば農村と都市が互いにケアをしていく、農山村都市共生社会というものをどのようにつくっていくのか、コロナ禍で一番問われているのではないか。最後に、もっともリスクにさらされている仕事といわれ、メディアが忘れていることは清掃労働の問題だ。かつてスペイン風邪のときは清掃が崩壊した。今日本は清掃労働者たちが危険と紙一重のところで頑張っている。彼らに連帯のメッセージを送りたいと思う。

藤原 シニシズム(冷笑主義)がすごく弱いものだと思った。ちゃんと事実に根ざしたうえで、堂々と語っていかないといけないのではないか。そういう時期だと思う。日本は知識人や研究などに携わる人たちが自粛しすぎているので、もっともっと論議していっていいと思う。