百溪英一(ももたにえいいち) 一般社団法人比較医学研究所所長を務める。また、東都医療大学客員教授、国際ヨーネ病学会理事、順天堂大学医学部協力研究員として研究に携わっている。元動物衛生研究所ヨーネ病研究チーム長、元東京医科歯科大学非常勤講師

--------------------------------

世界で蔓延するヨーネ病と粉ミルク汚染

~唯一清浄化が可能な国の酪農・畜産振興作戦~

国際ヨーネ病学会理事 百溪英一

はじめに

牛など家畜の伝染病であるヨーネ病が世界的に大流行している。ヨーネ病をひき起こすヨーネ菌は直接人間に感染することはないと考えられてきたため、その実態は一般にはあまり知られていない。しかし、人間の難病であるクローン病や、多発性硬化症など自己免疫疾患の原因になっていることを疑う研究報告は非常に増加してきており、国際的に研究が積み重ねられてきた。

クローン病や多発性硬化症など自己免疫病の患者数は増加の一途をたどっている。クローン病はもともと20歳前後で発症するケースが多かったが、近年、低年齢化し、ゼロ歳児が発症した事例も報告されている。その解明が急がれるなか、私たちの研究で、ヨーネ菌に汚染された牛の牛乳を通じて排出される菌がこれらの発病に関連していることが明らかになってきた。生きた菌だけでなく、死んだ菌を体内にとりこむことが、神経難病である多発性硬化症(自己免疫疾患)やクローン病発症の一因となっている可能性が非常に高い。

研究の途上ではあるものの、海外のヨーネ菌汚染状況は深刻であり、撲滅が不可能なほど感染が広がっている。ヨーネ菌は、ほぼ100%輸入牛乳を使用して製造されている赤ちゃん用の粉ミルクに死菌が含まれていることは疑いない状況であり、それが乳幼児のクローン病を増加させている可能性も否定できない。

一方で日本は長い期間、税金を投じて国家防疫の対策をしてきた結果、撲滅が可能な水準にあり、清浄化農場も多いことから、本気でとりくめばヨーネ菌フリーの原乳を原料にして、ヨーネ菌フリーの粉ミルクを製造することもできる状況にある。そうすれば子どもたちが難病にかかる可能性をより低くすることができるかもしれない。とくに、家族に自己免疫疾患を持つ家庭に生まれた乳幼児にこれを供することができれば発症リスクを低減できる可能性もある。さらに重要なことは、ヨーネ菌フリー牛乳、チーズそして粉ミルクを製造することのできる国は日本だけといっても良いことから、世界中から日本の安心な牛乳や乳製品を買いに来る状況をつくって酪農業を大きく発展させる道筋も開けることだ。農水省は安心・安全をスローガンに掲げているがあえてヨーネ病を撲滅しない施策をとっている。

今後、TPPや日欧EPA、日米FTAによって、海外から成牛の輸入が増加することが考えられ、国民の税金を投じて撲滅直前まできたヨーネ病を逆に大流行させる危険性がある。さらに、現在日本では国内産の乳製品を購入できるが、酪農業が衰退・淘汰されてしまうと、ヨーネ菌汚染された海外の乳製品を買うほかなくなることを心配している。またヨーネ菌に汚染された乳製品の輸入量がさらに増えて、食卓に並ぶことが人体に与える影響も無視できない。ヨーネ病について広く知っていただき、考えていただく機会になることを願っている。

ヨーネ病とは何か

ヨーネ病は、ヨーネ菌を病原体とする腸の病気で、BSE(狂牛病)と同じく「リストB」に分類されている家畜伝染病の一つだ。感染後長期の潜伏期間を経て、慢性的な下痢症状を起こすほか、乳牛では乳量が低下し、痩せ細って最終的には衰弱死する。発症時にはヨーネ菌が腸粘膜のマクロファージ(異物や菌を食べて処理する免疫細胞)の中で猛烈に増殖するため、肉芽腫という病変がつくられて腸の粘膜が分厚くなり、栄養が吸収できなくなることが要因だ。ただ、こうして発症するのは感染牛の10%で、無症状のまま経過して菌だけ排出するものも多い。

この菌は1894年にドレスデン(ドイツ)の獣医大学の病理学部のハインリッヒ・アルベルト・ヨーネ教授らが、結核とは違う腸の病気であることを報告したことに由来してヨーネ病と名付けられた。治療法がなく、診断して感染が判明した家畜を淘汰(殺処分)するほか対策がない。しかし感染から発症までの潜伏期間が長く外見上わからないために、早期発見が困難なのが特徴だ。感染後3~6年は無症状が続くことが世界的に蔓延した一つのポイントだ。そのあいだにも糞便や乳から大量の菌をまきちらす。慢性的な下痢症状が出た牛の下痢便に含まれるヨーネ菌の数は1日200億個にものぼるともいわれている。

この菌は消毒薬や環境中で非常に強い。土の中でも1年~2年半生きるし、北海道の凍った土地でも生きる。ヨーネ菌は結核菌やらい菌(ハンセン病の病原菌)の仲間で「抗酸菌」という種類だが、性質上はらい菌に近い。ハンセン病や梅毒も潜伏期間が長く、最初大したことはないと思っていると、ひどい症状があらわれる。ひどい下痢便の牛が見つかっても氷山の一角ということだ。

ヨーネ菌は表面がつるつるの俵のような形をしていて、自分から細胞内に侵入することができない。しかしそれが腸のリンパ装置を覆うM細胞からいったん侵入すると腸の中で長期間潜む。この潜伏期間が長いのに増え出すと猛烈なのがらい菌と似ている。らい菌は現在でも培養できない難しい菌だ。ヨーネ菌も増殖に必須の特別な鉄結合蛋白が発見されるまでは、らい菌と同じく人工培地でまったく増殖させられなかった。しかし細胞内では猛烈に増えるので、何かの条件があるということだ。それが私の学位論文や日本獣医学会賞のテーマの一つだった。

ヨーネ病は畜産業にとってもっとも経済的打撃が大きい感染症であり、アメリカの経済損失は年間2億~3億㌦といわれている。ただ、アメリカの場合、重症になった牛を殺すだけで、無症状の感染牛は淘汰していない。日本の家畜伝染病予防法の診断基準で検査して殺処分すると、アメリカの牛はいなくなるほど蔓延している。

感染する動物は、家畜(牛、ヒツジ、ヤギ、水牛やシカ)のほかマウスやラットなどの実験動物、ヨーロッパなどではキツネ、野ウサギ、野ネズミ、タヌキ、アライグマなどの野生動物の感染も報告されている。サルへの感染も確認されており、チンパンジーも感染した。であればヒトに感染しないはずはない。しかし、人間で牛ヨーネ病そのものの病変や症状が出た例はないので、動物によって多少、症状の出方が違うのではないかと考えられる。

ヨーネ菌の感染から排菌まで

感染ルートでもっとも重要なのは経口感染だ。糞便や乳のなかに排出される菌が子牛の口から入って感染が広がるほか、餌桶や牧草、飲み水などについた菌が餌と一緒に家畜のなかに入り込む。また、潜伏期間中にメスが妊娠した場合、胎児が感染する(胎盤感染)こともわかっている。人工受精のさいに精液から感染するルートも報告がある。胎内で感染すれば防ぎようはないので親牛のヨーネ病感染の撲滅が大事だ。実験では気道や静脈からの感染もありうるという結果が出ている。

ヨーネ病を発症し、やせ細った牛(アメリカ)

ヨーネ病に感染した牛の腸。一見、クローン病に似ている

口から侵入した菌は、胃→小腸→パイエル板M細胞をへて感染が成立する。小腸の絨毛の下の方にドーム状のパイエル板というリンパ装置があり、その周囲はM細胞という特別な細胞で覆われている。絨毛は菌を食べこんだりせず、分解された栄養だけを吸収する。しかしM細胞は腸内の免疫情報を得るために異物を食べる役目を果たしており、その働きを悪用してヨーネ菌は組織内への受動的な侵入を果たす。

M細胞が食べたヨーネ菌を粘膜組織の下の方に吐き出すと、マクロファージという菌を食べる専門の免疫細胞が控えていて、菌を受けとってリンパ装置の方に運んでいき感染がスタートする。マクロファージは悪い菌が入ってきたらやっつけるために待ち構えているのだが、ヨーネ菌は強すぎて殺すことができない。

O157などの大腸菌が腸管のなかで毒素を出し病気を起こすのに対して、ヨーネ菌は腸管腔のなかにいるだけでは悪さをしない。上記のように細胞のなかにとり込まれて感染し、3~6年後に急激に増殖を始める。そのため本来は薄い腸壁が分厚くなって栄養が吸収できなくなる。この粘膜の肉眼状態が一見、クローン病によく似ている。

ヨーネ菌の排菌ルート

伝染病の病原体は、感染後動物の体内で増殖し、体外に出て他の動物に伝染させるのが仕事だ。ヨーネ菌も腸の中で増殖すると外に出て行って感染を広げる。ヨーネ菌のおもな排菌ルートは糞便と牛乳だ。下痢の症状があらわれていない感染牛の糞便にも菌が大量に含まれており、環境を汚染し、子牛への感染源となっている。

まず糞便を通じた排菌ルートをみてみたい。

腸の肉芽腫病変をつくるマクロファージ細胞内で増殖した菌がどのように腸管に脱出し、糞便とともに体外に排出されるのか、その仕組みは長く解明できなかった。しかし私たちの研究で、組織中のヨーネ菌を飲み込んだマクロファージが腸の絨毛の先端からこぼれ落ちるときに、ヨーネ菌が一緒に腸管に脱出していることを世界で初めて報告している。

マクロファージという細胞は、クロネコヤマト(運搬)兼アルソック(警備)のような役目を持ち、細胞内を巡回している。もう一つの役目は死んだ細胞の片づけだ。私たちの腸管の内張りをしている粘膜上皮細胞は3日に1回全部入れ替わっており、古い細胞から順にベルトコンベアのように先端に向かって移動していき、先端部で死んで剥がれ落ちる。そのようにあらかじめプログラムされた細胞の死を「アポートシス」という。先端から上皮細胞がアポートシス小体となって剥がれ落ちるときに菌などが入ってきたら困るので、マクロファージが待機して防御しつつ、死んだ細胞を食べて片づけている。

私たちは、死んだ上皮細胞を片付けているマクロファージの中にヨーネ菌がいるのではないかと考え、腸管内の細胞を染色する方法で調べてみた。するとやはりヨーネ菌に感染したマクロファージが見つかった。組織内のマクロファージは、腸粘膜内の菌の増殖の場である肉芽腫病変から飛び出したヨーネ菌を見つけて飲み込むと、ときどき絨毛の先端から間違って腸管腔内に落ちていく。一つの絨毛からこぼれ落ちる感染マクロファージはわずかでも、膨大な数の絨毛の先端から絶え間なく排出されるため、糞便の中には大量の菌が排菌されることになる。

もう一つの排菌経路が牛乳だ。マクロファージがヨーネ菌を乳腺へ運び、牛乳を通じてヨーネ菌が排出される。これは子牛への感染源として家畜衛生上の問題であるとともに、食品の汚染という公衆衛生上の問題を含んでいる。1992年のデータだが、感染牛のミルク中に11・6%、乳房上リンパ節に27%のヨーネ菌が含まれていた。アメリカでは700本の市販牛乳を調べたところの約3%から生きた菌が分離されたという報告もある。

PCR法という遺伝子を検査する手法で調べると、無症状の感染牛の牛乳中からもヨーネ菌の遺伝子が見つかっている。牛乳中にヨーネ菌が排出されることは、下痢や糞便での排菌とともに、子牛への直接的でより確実な感染経路になる。そして、牛乳に含まれる大量のヨーネ菌を人間が摂取していることを意味している。

国際的なヨーネ菌の汚染

あまり報道されていないが、アメリカやヨーロッパの牧場のヨーネ菌の汚染状況は極めて深刻である。

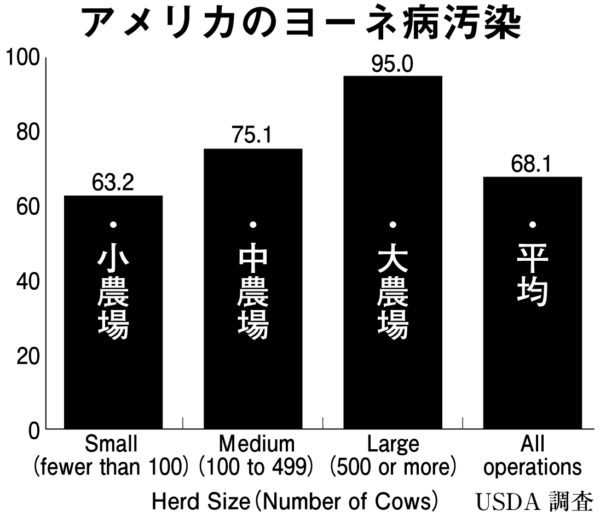

たとえばアメリカの酪農場の大半が汚染している。ヨーネ菌は潜伏期間が長いのが特徴だが、アメリカではヨーネ病の診断がなされても生産性の低下した重症の牛を淘汰するのみなので蔓延が拡大し、次から次に重症化した牛があらわれる状況だ。検査すらされていない農場も多い。アメリカ合衆国農務省(USDA)の調査結果をみると、小農場で63・2%、中農場は75・1%、大農場では95・0%が汚染されている。農務省が95・0%と発表するということは、ほぼ100%といっているようなものだ。最新の農務省のホームページでは、「調査をしていないが、現在はこれより悪くなっているだろう」と書いている。アメリカでは日本の家畜伝染予防法のようにヨーネ病に感染した家畜を定期検査で発見して殺処分させる法律がないため、下痢をしている牛からも乳を搾っており、症状がひどくなるとと畜場に回して食肉にしている。テネシー州でと畜場を見学したさい、つながれている牛の多くは下痢をしていた。その臓器を見せてもらったが、日本では見たことがないような重症のヨーネ病の腸もあり驚いた記憶がある。日本と同様の検査をして感染牛を殺処分すると、アメリカ国内に牛が1頭もいなくなる可能性があるといっても過言ではない。

たとえばアメリカの酪農場の大半が汚染している。ヨーネ菌は潜伏期間が長いのが特徴だが、アメリカではヨーネ病の診断がなされても生産性の低下した重症の牛を淘汰するのみなので蔓延が拡大し、次から次に重症化した牛があらわれる状況だ。検査すらされていない農場も多い。アメリカ合衆国農務省(USDA)の調査結果をみると、小農場で63・2%、中農場は75・1%、大農場では95・0%が汚染されている。農務省が95・0%と発表するということは、ほぼ100%といっているようなものだ。最新の農務省のホームページでは、「調査をしていないが、現在はこれより悪くなっているだろう」と書いている。アメリカでは日本の家畜伝染予防法のようにヨーネ病に感染した家畜を定期検査で発見して殺処分させる法律がないため、下痢をしている牛からも乳を搾っており、症状がひどくなるとと畜場に回して食肉にしている。テネシー州でと畜場を見学したさい、つながれている牛の多くは下痢をしていた。その臓器を見せてもらったが、日本では見たことがないような重症のヨーネ病の腸もあり驚いた記憶がある。日本と同様の検査をして感染牛を殺処分すると、アメリカ国内に牛が1頭もいなくなる可能性があるといっても過言ではない。

ヨーロッパはEUになってから、共通した対策ができておらずヨーネ病の汚染状況が悪化した。EU域内には、2010年の段階で8億6600万頭の牛がおり、20万1027戸の農家が存在する。しかし、ヨーネ病の防疫対策は全頭検査や殺処分などの強制力をともなわない「任意のコントロール・プログラム」が実施されている国や地域はまともな方である。国境をこえて牛が行き来することも感染を広げる要因になっている。各国の農場規模や管理条件もさまざまで、それぞれ法律も行政機構も違うことが、防疫努力とプログラムの多様さと弱さを生み出す原因となっている。EUとして統一された防疫の基準はなく、汚染状況は深刻である。

EU各国の状況を見てみたい。

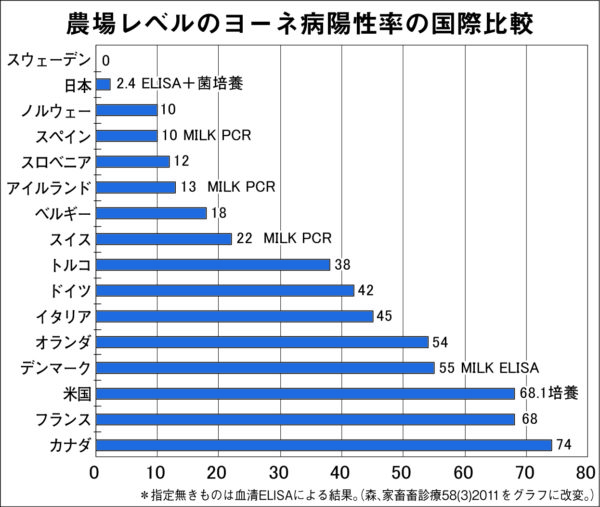

スウェーデンには約150万頭の牛がいるが、1年間に輸入される成牛はごくわずかであり、ヨーロッパの国のなかで唯一ヨーネ病の清浄化達成を公言している。1952年からヨーネ病が届け出伝染病に指定されていることもあり、有病率は実際に非常に低いという。

ノルウェーには約90万頭の牛がおり、汚染農場は全体の10%と報告されている。ヨーネ病の国家サーベイランスと防疫プログラムが1996年に確立され、すべての牛乳生産農場と肉牛農場が州政府の支援を受けている。ヨーネ病牛であると確認されると、多くの場合、州政府による汚染群の淘汰と補償がなされてきたそうだ。ただ国をあげてではなく地方自治体が主体だ。

オーストリアには約200万頭の牛がおり、ヨーネ病汚染農場は1994~97年の6・97%から、2002~03年には19・5%に増加している。2006年以降、ヒツジ、ヤギ、家畜化されているシカのヨーネ病について届け出が必要になったが、今どの程度になっているのかは明らかでない。

オランダには2010年の時点で約400万頭の牛がおり、54%の牛群が陽性農場だ。2006年にヨーネ病防疫のために新たな「任意の対策プログラム」がつくられたが、乳質改善と乳業会社に出荷されるミルク中のヨーネ菌量を減少させることに焦点を合わせたもので、ヨーネ病の防疫にはあまり効果がある内容ではない。汚染牛由来の牛乳が農場のバルクタンクに混ざると菌量が増えるので、それを減らすという辻褄合わせのような対応だ。

デンマークは有名な酪農国でチーズがおいしいイメージがあるが、総頭数約160万頭のうち、肉牛農場の55%、酪農農場の85%がヨーネ病の陽性農場という信じがたいほどの汚染状況だ。任意の防疫プログラムがあるが費用は自腹のため、2009年時点で参加しているのは全酪農家の29%に過ぎないという。

ドイツには1270万頭の牛がおり(2010年)、地方によって異なるものの、ある地域では酪農農場の84・7%が抗体検査で陽性だったと報告されている。早期発見が困難なELISA(エライサ)法による抗体検査でこれほどの感染牛が発見されるということは、ヨーネ病汚染が激しく広がっているということになる。牛のヨーネ病が発生した場合には州に報告しなければならず、州当局によって登録されるが、殺処分命令や農場への防疫対策の介入といった行政対応はなされておらず、事実上対策はないに等しい。

日本のヨーネ病と農林水産省の対応

日本の状況を見ると、1970年代からわずかに発生していたが、80年代、90年代と増加している。

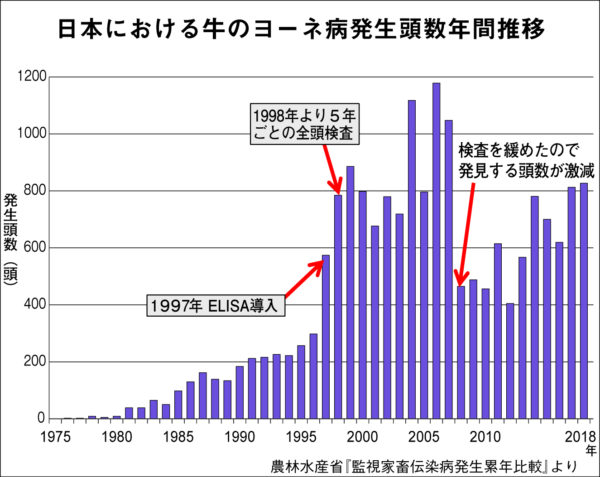

これは97年にELISA法という抗体の検査方法を導入し、感染牛を発見できるようになったことがおもな要因だ【グラフ参照】。私が家畜衛生研究所にいたころ、年間40万~50万頭を検査して陽性が出るのが600~1000頭だった。頭数でいえば2%程度だが、汚染農場の割合では0・2%と非常に低かった。98年からは5年に1度、全頭検査をするようになり、感染牛が見つかった農場では、3カ月間隔などのくり返し検査をして、陽性が出なくなるまでくり返してきた。ELISA検査の時点で陰性が出ても、時間がたてば感染が進み陽性になる可能性がある。くり返し検査をすることで、日本のヨーネ病汚染はかなり解決していった。こうした検査をしてきたのは世界中で日本だけだ。

しかしELISA法による抗体検査は問題もはらんでいた。一つは、菌が体内で増殖して活動を開始しなければ検査できるレベルまで抗体が上がらず、発見ができない(早期発見にはいたらない)こと、もう一つは感染していない牛に陽性反応が出るケースが多発したことだ。

2005~2006年にかけて全国で陽性反応が大量に出始めたが、家畜保健衛生所で病理組織学検査、細菌学的検査、遺伝子検査(PCR法)でいくら精密検査をしてもヨーネ菌の感染が検出されず、腸の病変も全く見られないケースが各地で発生した。都道府県の家畜保健所の多くの担当者たち(獣医師)はヨーネ病ではないことがわかるので困り果てた。動物衛生研究所で調査したところ、ヨーネ菌とは別の抗酸菌の刺激や、ある種のウイルス病のワクチン接種が原因で牛の自己抗体が生じて陽性反応(非特異反応)が出るキットだったのが原因だった。しかし農林水産省は、動物衛生研究所・ヨーネ病研究グループから研究所長経由で問題と緊急対応についての上申や、都道府県の家畜保健衛生所担当者の声を黙殺してこのキットを売り続けた。農林水産省の官僚がキットを販売している企業に天下っていたことと関連があったのかもしれない。ただ、怪しげな陽性も含めて殺処分を続けてきたことが、我が国のヨーネ病を減少させる効果をもたらしたのも事実だ。

グラフを見ると2008年から感染が半減していることがわかる。だがこれは本当にヨーネ病が減ったわけではない。それまでELISA法の問題点を黙殺してきた農水省が、今度は陽性が多くなると牛乳が販売できなくなることから、ELISA検査自体をやめてしまったのだ。現在はPCR法という高感度な遺伝子診断法が用いられるようになり、五年ごとの全頭検査は続いているが、これを徹底すればヨーネ病が撲滅できるにもかかわらず、農水省は撲滅できないように不可解な工夫をした検査をすすめている事を指摘しておきたい。

現在のヨーネ病検査はPCR法という菌の遺伝子を検出する高感度な手法にかわっているが、抗体検査と同様に菌が生きているのか死んでいるのかはわからない。農水省は、PCR法で陽性の基準値より低い結果が出た牛について、感染しているかどうかを確認するために、早期発見のできない低感度のELISA法で検査をしている。本当に撲滅するためには、早期に発見し淘汰することが必要だが、PCR法で数値の低いグレーゾーンの牛を農場から除去させずに、むしろ意図的に残し、撲滅されないような消極的対応をとっている。ヨーネ病が撲滅されて困るのはだれであろう。そこには農水省が製薬会社に天下りしていることが関係している。

農水省も厚生労働省も危険性を認識しているにもかかわらず、なぜ本気でとりくまないのだろうか。赤ちゃんや国民の健康を守ることをなんと考えているのか疑問である。

ヒトのクローン病とヨーネ菌―関連が疑われている自己免疫疾患

ヨーネ菌と人のクローン病との関係は、古くから医師や研究者のなかで疑いを持たれてきた。クローン医師(1884~1983年)が、「クローン病は牛のヨーネ病によく似ており、ヨーネ菌によって起こっているのだろう」とする仮説を発表したのが最初だ。

ヒトのクローン病は厚生労働省指定の特定難病疾患だ。ちょうど働き始める20歳前後の若年齢で発症し、腹痛や下痢、体重減少が起きるため、多くの患者は働くことが大変な深刻な状況に置かれる。腸壁が肥厚して潰瘍ができたり、手術を要する腸閉塞がくり返して起こることも問題である。炎症を抑える薬での治療もおこなわれ、とても効果のある患者さんもいるが、効果が弱かったり、効かなくなるという例もある。根治療法がなく、腸閉塞に対しては肥厚した腸を手術で切除するほかない病気だ。患者のなかには五回、六回と手術をくり返し、腸が一㍍もないという人もいる。そのため、精神的なフォローアップが必要な患者さんも少なくないと消化器内科の医師はいっている。

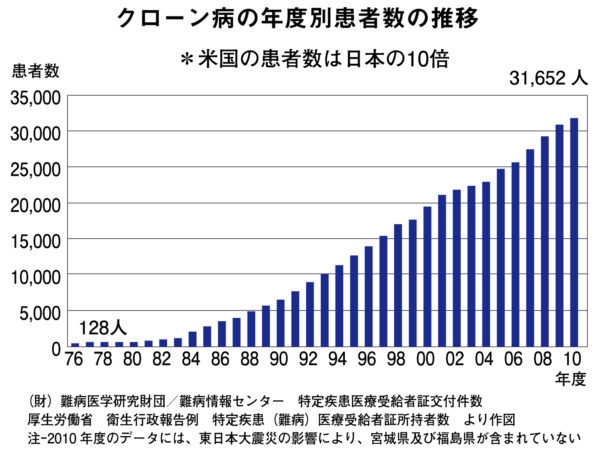

患者数は30年ほどのあいだに約250倍と、大幅に増加している【クローン病の年度別患者数の推移】。アメリカの患者数は日本の10倍である。初診時の年齢を見ると、もっとも多いのが21~25歳という一番働き盛りの人だ。しかし、近年その年齢が下がりつつあり、10代、幼児、さらにゼロ歳児での発症も報告されるようになってきた。近年、生まれて数週間の乳幼児が下痢症状を起こすケースが増えているということも世界的に小児科医のあいだで問題になっている。子どもの場合、小児炎症性腸疾患(IBD)と呼んでいるが、その中身は潰瘍性大腸炎とクローン病だ。生まれて間もなく難病にかかった子どもたちは、成長も著しく阻害され、人生の長いあいだを病気とつきあっていかなければならない。私は日本国内でゼロ歳児で発症した子どもは血便が止まらず、6歳で亡くなったという患児の主治医と病変の病理所見を顕微鏡下で論じたことがあるが、担当医師の目には涙が浮かんでいた。こうした状況を目にしてきたことが、私が孤軍奮闘しながらも研究を続けてきた原動力である。

厚生労働省もヨーネ病が人に健康被害を与える恐れがあると判断し、2007年から国内酪農産物の規制を強化しており、その問題認識は持っている。雑誌や新聞などが何度かヨーネ病の問題をとりあげたことがあり、火がついて解決に結びつくのかと期待したが、その後報道も途切れてしまいがちである。

ヨーネ病死菌抗原がクローン病をひき起こす

ヨーネ病とクローン病が似ているといわれる理由は、腸粘膜の著しい肥厚と慢性的肉芽腫性腸炎の症状だ。どちらも慢性下痢、痩せ、体重減少、不治の病といった共通性を持っている。

しかし病変をよく見ると、ヨーネ病の腸壁肥厚は特殊な炎症である肉芽腫病変の増殖が主であるのに対して、クローン病では必ずしも肉芽腫があるわけではなく、リンパ球が増えてきてリンパ濾胞のような構造が腸粘膜や腸の筋肉のなかにでき、粘膜から漿膜まで全層にわたっての炎症を起こすのが特徴だ。また、クローン病は腸粘膜の表面に潰瘍が必発であるが、ヨーネ病では潰瘍は起こらないなど、両者の病変はかなり異なっている。そして、クローン病の病変をいくら調べてもヨーネ菌は検出されないという疑問があった。

私たちは「ヨーネ菌の死菌抗原がクローン病を起こしているのではないか」という仮説を立てて研究を進めてきている。そしてマウスの実験で、ヨーネ菌抗原(ヨーネ菌の成分)で免疫後、直腸に注入するとクローン病そっくりな全層性壊死性腸炎がひき起こされることを報告した。ラットの実験でも強い炎症が起こり、粘膜所見はクローン病のそれに酷似していた。これらの実験は、ヨーネ菌死菌抗原がクローン病型の腸炎の発生に関係している可能性を実験的に示す最初の論文となった。

ヨーネ菌が感染して起こるヨーネ病と違い、死んだ菌が人に免疫異常を起こさせてクローン病をひき起こしているのではないかということだ。

ヨーネ菌抗原は食品に含まれているのだろうか?

そこで、食品にヨーネ菌抗原が含まれているのかを予備調査した。日本国内のスーパーで購入したヨーロッパ産チーズ(17種類)をPCR法で検査をしたところ、ほとんどからヨーネ菌DNAが検出された。日本人は平均で年に2㌔㌘のチーズを食べているといわれている。10㌘中に34・45pgというDNAの検出結果をもとにすると、1年に6890pgのDNAに相当するヨーネ菌体を摂取していることになる。ちなみにフランス人は年間20㌔㌘のチーズを食べるそうだ。

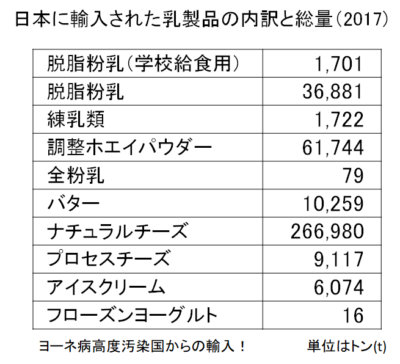

日本はクリーム、脱脂粉乳、バターミルク、ホエイ(飼料用を除く)、バター、チーズ、粉乳、コンデンスミルク、アイスクリームなど多くの乳製品を輸入している。それらの大半がヨーネ病高度汚染国からの輸入だ【乳製品の輸入量の表】。アメリカからはバターを年間約500㌧、チーズを約2万1424㌧輸入している。原乳にヨーネ菌が入っているため、製品にも必ず死菌抗原が含まれている。

日本はクリーム、脱脂粉乳、バターミルク、ホエイ(飼料用を除く)、バター、チーズ、粉乳、コンデンスミルク、アイスクリームなど多くの乳製品を輸入している。それらの大半がヨーネ病高度汚染国からの輸入だ【乳製品の輸入量の表】。アメリカからはバターを年間約500㌧、チーズを約2万1424㌧輸入している。原乳にヨーネ菌が入っているため、製品にも必ず死菌抗原が含まれている。

赤ちゃんの粉ミルクには脱脂粉乳を使うほか、ホエイも原料になる。粉ミルクはほぼ100%、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアなどからの輸入原料でつくっている。加熱殺菌をすると菌は死ぬけれど、死んだ菌は粉ミルクに入っている可能性があるということだ。最新の乳製品の輸入動向に、以前はなかった「学校給食用」の脱脂粉乳が含まれていることも、看過できない点だ。海外産のチーズには無殺菌牛乳を使っている場合もあり、死菌だけでなく生きた菌も入っていて人が摂取している可能性が高い。

しかし、これらの食品を食べたからといって、だれもがクローン病などの自己免疫病になるわけではないことは重要な点である。とはいうものの、牛乳や乳製品中のヨーネ菌死菌抗原をくり返し摂取することで、ある遺伝的背景を持つ人にクローン病や多発性硬化症などの自己免疫病が起きる可能性が強いことが世界的な研究のなかで次第に明らかになってきている。

どのような条件でクローン病になるのか、ヨーネ菌抗原だけが発症の引き金になるのか、すべては解明できていないが、せめて乳幼児に輸入原料を用いて製造されているヨーネ菌抗原のコンタミした粉ミルクやチーズ、ヨーグルトなどを与えている現状を何とかすれば、難病になる可能性を低くすることができるのではないかと考えている。成人についても、自己免疫疾患になった人が摂取することで、症状をより悪くする可能性がある。

乳製品や肉のヨーネ菌汚染の報告は増え続けている。人の血液からヨーネ菌が分離されたという論文や、腸や便などからヨーネ菌や特異抗原を検出したとする論文も多くあり食品から菌をとり込んでいることが示唆されている。

アレルギー疾患との関連

われわれは、126人の自己免疫病でない大人の血清を調べ、14%の人がヨーネ菌に対する抗体を有する事を報告し、食品を介したヨーネ菌ばく露が日本国内で起きている事を報告した。また、さまざまなアレルギー疾患のある99人とそうではない45人の対照グループで血清の総IgEレベルとヨーネ菌特異的IgEをELISAで調べたところ、99人の被験者のうち50人がIgE総レベルが150IU / mL以上を示し、対照の45人の被験者はIgEが150 IU / mL以下を示して、ヨーネ菌がアレルギーの発症にも関与している可能性を発表した。これらの研究は日本人がヨーネ菌に経口ばく露され影響を受けている事を示している。

牛肉は安全なのか

乳製品だけではなく牛肉からも菌が分離されていることも看過できない。スペインの食肉検査所ではヨーネ菌感染牛47頭のうち6例(13%)の横隔膜から、PCR法によって菌が検出された。腸やリンパ節の菌を細胞内に持つマクロファージが血流で全身に回り筋肉にも入るのだ。

なんとヨーネ菌感染牛の牛肉には、生きた菌がいるという報告も続続となされている。ドイツの研究者が昨年おこなった最新の報告では、2015~2017年のあいだに、ある公立と畜場で134例の糞便、腸、腸間膜リンパ節、筋肉を調べたところ、約40%が陽性だった。そしてヨーネ菌が分離された95例についてPCR法、菌培養法に加え、菌を光らせる蛍光抗体法で検査をすると92例で菌が検出された。ドイツの酪農農場の84・7%がヨーネ病の抗体検査で陽性だったことをすでにのべたが、肉牛についても汚染が著しいことが伺える。

アメリカの研究チームも「アメリカの肉牛のヨーネ病汚染は想像以上に高かった」と報告している。195例(941頭分)の便のうち、49例(25・1%)がPCR法で陽性だったという。なかでも代表的な肉牛生産州がひどい汚染だった(2018年、ウィスコンシン大学調べ)。これもすごい数字だ。

ヨーネ菌との関係が疑われる難病

ヨーネ菌との関係が疑われている病気はクローン病だけではない【一覧表】。そのうちクローン病、過敏性腸症候群(IBS)、1型糖尿病、自己免疫性甲状腺炎、多発性硬化症、自己免疫甲状腺腫(橋本甲状腺腫)については非常に強い関連を示す研究結果が出ている。

ヨーネ菌との関係が疑われている病気はクローン病だけではない【一覧表】。そのうちクローン病、過敏性腸症候群(IBS)、1型糖尿病、自己免疫性甲状腺炎、多発性硬化症、自己免疫甲状腺腫(橋本甲状腺腫)については非常に強い関連を示す研究結果が出ている。

IBS(過敏性大腸症候群)は下痢が止まらない病気で、近年患者が増加しているが、イタリアの報告では、患者の腸から相当高い割合でヨーネ菌遺伝子が検出され、その遺伝子型がその地域の家庭でヤギのミルクを使って作られるチーズから分離されるヨーネ菌と一致していた。

小児の年齢から発症する1型糖尿病も世界的に発症率が増加しており、これもイタリアの論文は、患者にヨーネ菌抗体や菌血症が起こっていることを報告している。自己免疫の病原リンパ球が膵臓のインシュリンを分泌するB細胞を壊すために起こる病気だ。

もともと腸にあるリンパ球がクローン病では腸上皮細胞、1型糖尿病の場合は膵臓に行き、多発性硬化症の場合は脊髄や脳神経の方に行って自己組織を壊す。ヨーネ菌、結核菌、らい菌は免疫修飾作用が非常に高いことが知られていることから、牛乳からヨーネ菌や死菌抗原が入ると、腸で免疫を制御する細胞が異常を起こし、自己の細胞組織を攻撃する病原リンパ球が生じるのではないかと考えている。

具体的な対策を

研究は途上であり、すべてが解明されているわけではない。今後の具体的な対応策として、人の疾病とヨーネ菌・ヨーネ菌抗原との関連をさらに明らかにしていくと同時に、国内のヨーネ病の撲滅を目指すこと、ヨーネ菌フリーの粉ミルクの開発が急がれる。日本には汚染されていない農場がたくさんあり、その牛乳だけを使えばすぐにでも可能だ。そしてせめて公的に輸入乳製品の汚染をチェックする体制を整えるべきだと考える。なにより、ヨーネ病をあえて撲滅させないようにしている政府、農水省の姿勢をあらため、子どもたちをはじめ国民の安心・安全と健康のために、真面目にとりくむことを求めたい。私はこれまでたくさんの論文や学会講演でこの問題を訴えてきたが、この記事が、この問題を広く消費者に知らせて、安心・安全を実現するための国民運動のきっかけとなることを願っている。

牛にエサをやる日本の酪農家

ヨーネフリー農場のために、精度の高い検査淘汰は必要だと思います。

日本産ミルクが輸出できれば減少が続く日本の酪農家に恩恵があるでしょう。