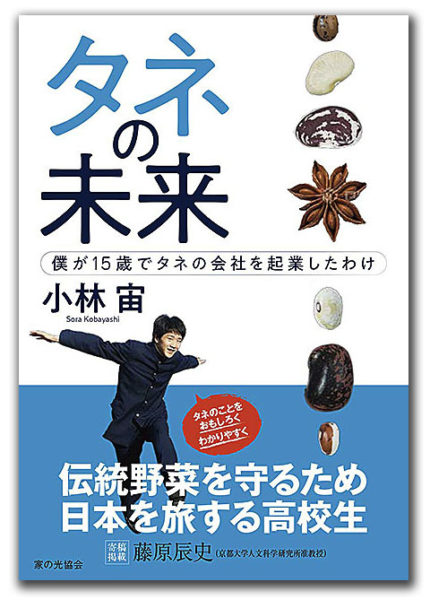

1人の男子高校生が、日本各地の伝統野菜のタネを販売する会社を起業した話である。野菜のタネといっても、ブランドとして誰もが知っている野菜ではなく、特定の地域の中だけで栽培され、そのまま地域の外に出なかったらいつか消えてしまうかもしれない野菜のものだ。それを全国各地を回って見つけ、都内の八百屋や花屋、本屋に委託販売したり、食のイベントに出店したりして販売している。

もちろん彼のこのチャレンジは、両親や2人の妹、その友人たち、また各地の種屋、農家、消費者、農文協などの多くの周囲の人たちに支えられている。最初に相談を受けた父親は、存続が危ぶまれている地方の種苗店を支える一助となり、結果として地域固有のタネを未来に残していく--自分の利益をこえて公益のために尽くすという構想にびっくりし、「やってみたら」と即答したという。

なぜこうしたことを発想したのか。そこにはタネをめぐる危機的な状況があると著者はいう。

人間が生きていくうえで欠かすことのできないコメや野菜、果物のタネ。著者によれば、その進化は野生種→固定種→F1品種→GM(遺伝子組み換え)品種という歴史をたどってきた。

たとえばトマトの原種とされる野生種は、南米のアンデス山脈に自生していたものという説が有力だが、そこは標高が高くて寒暖の差が激しく、湿度の低いカラッとした場所だ。高温多湿の日本では原種のトマトはまず育たない。それが日本各地で育てられるようになったのは、何世代もかけてある特性を持つタネをくり返しとって植え、純度を高めていく品種の固定をやってきたからで、こうしておいしく、その土地でよく育つ作物のタネをつくりあげてきた。

次に市場出荷用に大量生産するために、二つの異なる固定種(たとえば味のよいトマトと病気に強いトマト)を掛け合わせてつくるF1品種のタネができた。今、野菜のタネの9割をF1品種が占めている。ただ、出したい性質を確実に出すことができるのは第一世代のみで、農家は毎年種苗メーカーからタネを買わなくてはならない。

GM品種に至っては、化学系の多国籍企業が、自社製の除草剤と遺伝子組み換えによってこの除草剤に耐性を持つ作物とをセットで販売する。この除草剤に耐性を持たない他のタネはもう使うことはできない。農家は毎年、タネと除草剤、そして特許使用料を支払うことになる。さらに近くにGM品種のトウモロコシ畑がつくられ、そこから花粉が飛んできて自分の畑の在来種が交配すると、多国籍企業が特許権侵害として在来種を育ててきた農家を訴えることができる。

20世紀にタネの94%が消滅 駆逐される在来種

著者が心配するように、在来種が駆逐されコメを含む作物のタネを多国籍企業数社が独占する構造は、すでに日本では種子法の廃止と種苗法の改定で進行している。

問題は、そのなかで世界の作物のタネの種類が激減していることだ。農耕が始まる以前に人間が食用に利用していた作物は約1万種あったが、20世紀後半には55科408種にまで減ってしまった。タネの94%が20世紀に消滅したという調査もある。

だが、遺伝的多様性を残すことが未来にとっていかに重要かは、1845年にアイルランドで起こったジャガイモ飢饉が示している。主食のジャガイモ(一品種)が疫病にかかって全滅し、人口の2割が餓死したのだ。外界の変化に対して、種の数が多いほど、その変化に負けない品種が残る可能性が高い。ましてタネを多国籍企業が独占し、農家がそれを持たないなかで、世界食料危機が起こったらと考えると背筋が寒くなる。

著者にとってタネ探しの旅は、時間も費用もかかるが、足を運んでみなければわからない気づきや発見に満ちていることが本書からうかがえる。伝統野菜には育った地域の気候・風土や、採種する人の知識・経験、品質を保証する技術が詰まっており、人生の先輩たちからの貴重な助言もあるからだ。

巻末には京都大学准教授の藤原辰史氏がこうのべている。この高校生のチャレンジを、パソコン好き高校生のIT企業を起業するという類いの「スーパー高校生」的物語と見てはいけない。彼が周囲の人人とともにとりくんでいるのは、大人たちのつくった窮屈な経済システムからタネを解放し、そのシステム自体を変えようとする試みなのだ、と。お勧めの伝統野菜のタネ22種(南部芭蕉菜、八町きゅうりなど)の紹介もある。

(家の光協会発行、B6判・157ページ、定価1600+税)